経営事項審査(経審)から入札まで5段階の手続きが必要

この記事では経営事項審査(経審)から実際に入札に参加できるまでの流れをご紹介します。

公共工事を受注するためには,決算から始まり複数の手続きを踏む必要があります.

確定申告から入札資格参加申請まで5段階の手続きを経ます.

この手続きの流れを図解を用いてご紹介していきます.

経営事項審査(経審)の流れ

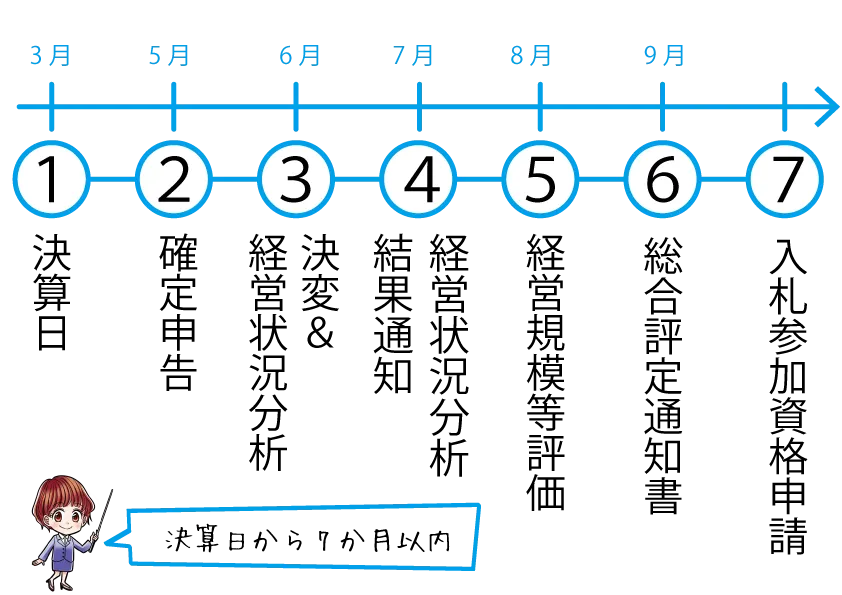

上記の図解は決算から入札参加資格申請までのタイムスケジュールを表したものです.

図では3月決算の建設業者をイメージして作成しました.

(8月決算なら入札を除く手続きを5か月ずらせばOKです.)

自治体の公共工事の入札までに5段階の手続きが必要なことが分かります.

- 3月・・・決算到来

- 5月・・・確定申告と納税

- 6月・・・決算変更届と経営状況分析申請

- 7月・・・経営状況分析通知書の受取

- 8月・・・経営規模等評価申請

- 9月・・・総合評定値通知書の受取

- 11月~2月・・・入札参加資格申請

決算変更届と経営状況分析は順番が前後することもあります.

(実務的には経営状況分析の後に決変を持ってくることが多いかも)

これらの手続き(入札参加資格申請以外)には手数料が必要です。

詳しい値段については別記事で紹介しております。

決算日の到来

建設会社に限らず事業をしている限りは決算期がやってきます.

個人事業主の場合は,12月31日が決算日で,法人の場合は3月末決算の所が多いです.

(建設業の場合は夏に決算を持ってくる会社も少なく無いですが)

決算日になる前におおよその業績を確認して,利益が多すぎて税金が高くなりそうだから経費を増やしたり,逆に赤字を避ける為に売上の確保に走ったりします.

経審の評点対策は決算日までしか行えないので,決算日までに何等かのアクションを取る事も多いですね.

確定申告と納税

決算日が到来後に会計事務所や経理などで決算を組んで,1年の事業成績を確定させます.

その後に税理士が決算日から2か月以内に確定申告書を作成します.

確定申告が終了後に,法人税や所得税,消費税などの納税を行います.

(大抵は指定口座からの引き落としになりますね.)

決算前後に税金の支払いの資金を準備します.

自前で用意できない時は,納税資金を銀行などから借りる必要があります.

特に消費税は会社が赤でも関係なく徴収される怖い税金です.

赤でも発生する消費税の納税に苦労して散々泣いた経験がある管理人です.

(ちなみに予定納税の事を知らずに口座が空になって真っ青になった経験もあり)

決算変更届(決変)の提出

確定申告が終了後に大阪府などの役所に決算変更届を提出することに.

決変は決算日から4か月以内に提出が義務付けられた書類です.

役所に提出する決算書は,確定申告で出した物は使えないので建設業法に適合した書類に作り直します.

また経審を受ける場合と受けない場合では,書類の作成レベルが全然違います.

(決変の資料が経営事項審査の基礎資料となるので難易度が急上昇)

特に様式第2号の工事経歴書は慎重に作る必要があります.

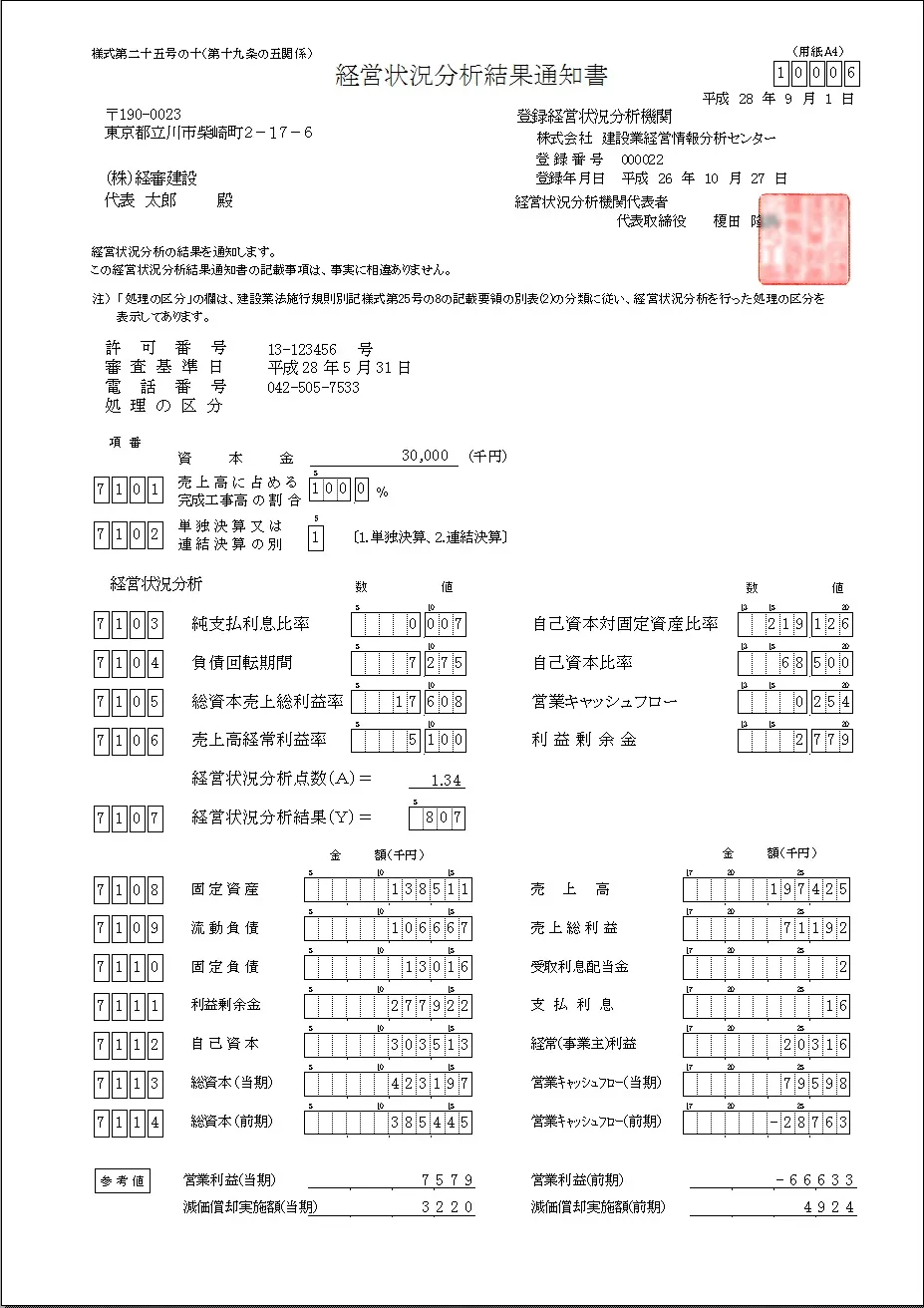

経営状況分析を申請する

決算変更届が終われば,経営事項審査の手続きがスタートします.

まずは経営状況分析を行います.

これは法律で定められた分析機関に,決算変更届で作成した書類などを送付します.

提出後,3日から1週間で経営状況分析結果通知書が届きます.

(会社によっては1日でPDFが届く所もあります.)

経営状況分析通知書にy点が書かれています.

書類の真ん中辺りに「7107 経営状況分析結果」と書かれています.

(画像が不鮮明ですみません)

経営規模等評価を受ける

経営状況分析結果通知書が届けば,次は大阪府などの行政庁に経営規模等評価を申請します.

経営規模等評価の受付方法は,郵送可だったり,持参だったりと役所によって全然違います.

大阪府の場合は,経審を受ける為に2か月前からFAXか南港の府庁まで出向いて予約を入れます.

最大で1日5件まで,書類は持参する必要があります.

(変なところでアナログです.)

経営規模等評価の審査が終了して22日程度で,総合評定値通知書が郵送されてきます.

この表の左から3行目の部分に総合評定値(P点)が表示されております.

P店は許可業種ごとに発生します.

また経審から1か月後には、CIICのサイトでも総合評定値通知書のPDFが公開されてダウンロードできる様になります。

この総合評定値通知書ってヤツは,コチャコチャして見ずらいね.

細かすぎて何が書いてあるか良く分からないよ.

入札参加資格申請を行う

総合評定値通知書が届きましたら,次は公共工事を受注したい都道府県や市区町村に入札参加資格申請を行います.

P点だけでは入札出来ないのです.

役所事に入札参加資格申請を行い、等級(ランク)を貰います。

登録が完了すると等級に応じた公共工事の入札が出来る様になります。

この入札参加資格は,自治体や官庁ごとに行われており募集のタイミングもバラバラです.

概ねで11月から来年の2月くらいに募集が集中しております.

例えば昨年の大阪市であれば,11月13日から12月11日までの1か月間の間に申し込む必要があります.

これを逃すと来年以降,次回の募集まで入札に参加することが出来なくなります.

原則的に募集時期はインターネットでのみ行われますので,10月を超えたあたりから定期的に地方公共団体のホームページの確認は必須です.

自治体ごとに提出書類も業種も日程も全然違うから,沢山の役所に申請するのはすごく大変!

経審のスケジュールはギリギリです.

次に経審のタイムスケジュールについてご紹介します.

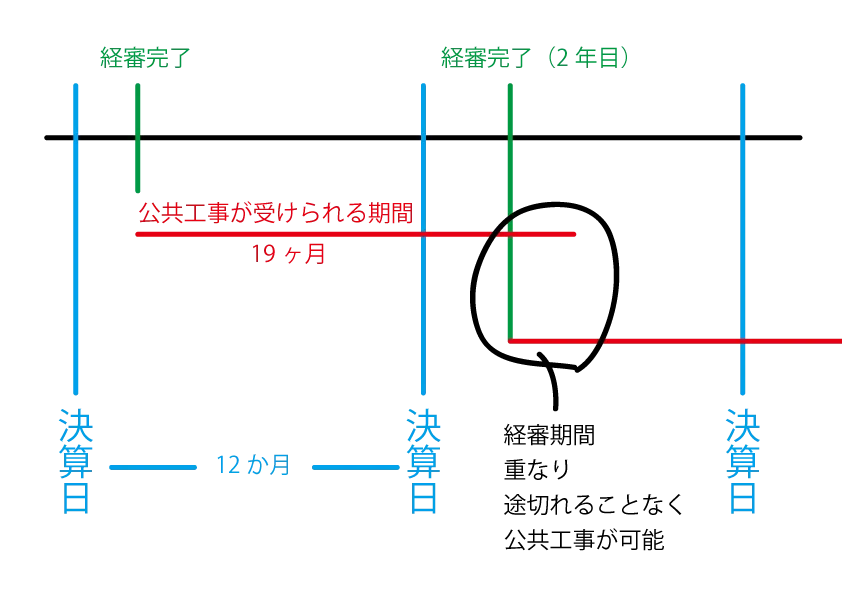

総合評定値通知書の有効期限は1年7か月,19ヶ月間あります.

一見すると19ヶ月もある様に見えますが・・・

実態の有効期限は12か月しかありません.

理由は経審の手続きに半年近く掛かるからです.

また途切れなく入札が出来る状態を作る為には,去年と今年の総合評定値通知書が被る時期が出てきます.

スムーズに経審を受け続けた場合

この図は経審が順調に受けられて,空白期間が発生しない常態のスケジュールです.

経審は入札まで5つの手続きを連続で行う必要があります.

それぞれに1か月から2か月程度の時間が掛かります.

結果的に7か月間は経審の手続きの為に全部消えてしまう形になります.

経審は毎年同じスケジュールで行う必要があると言う訳です.

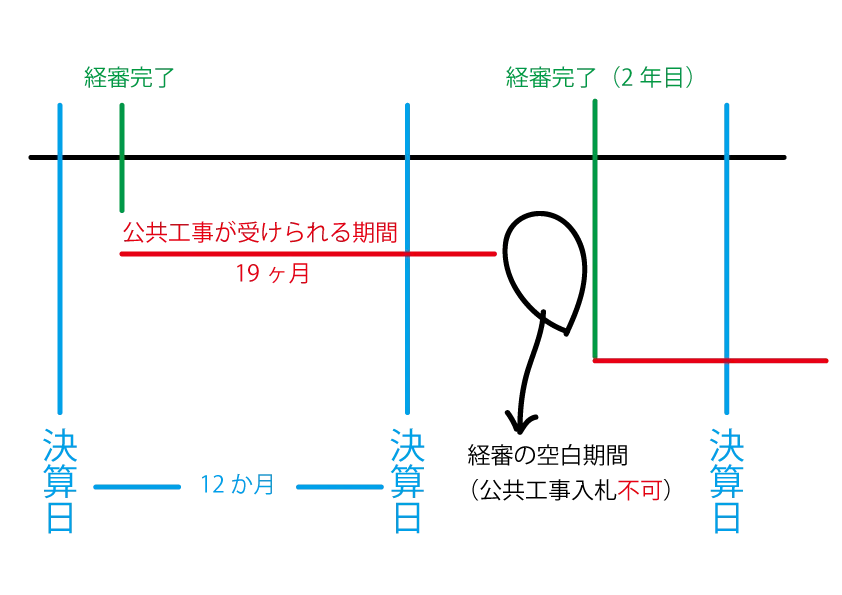

総合評定値通知書に空白が出来た場合

次の図は,経審の手続きに遅延が生じてしまった事例です.

赤い線が公共工事の入札が可能な期間になります.

前回の経審と今回の経審との間に空白が出来てしまっております.

この空白期間は公共工事の入札も工事も出来ない状態です.

確定申告が遅れても決変や経営状況分析,経営規模等評価の何れかの提出が遅れてしまうと上記の図の様に簡単に空白が生まれてしまいます.

経営事項審査のタイムスケジュールは,非常にシビアなものです.

経審から入札参加資格申請までの流れ,スケジュールは常にギリギリでした.

ここまでお読みいただき,ありがとうございます.

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【表彰】

【運営サイト】