経審がある場合の工事経歴書(様式第二号)とは

このページでは経営事項審査を受ける場合の工事経歴書の記載方法を,図解を駆使してご紹介します

経審を受けない場合の経歴書の書き方は別ページになります

公共工事の入札参加資格が不要な方は上記のテキストをクリックしてください.

ちなみ経審とは公共工事の入札をする上で受けなければいけない審査の事です.

概要は別コンテンツでご紹介しております.

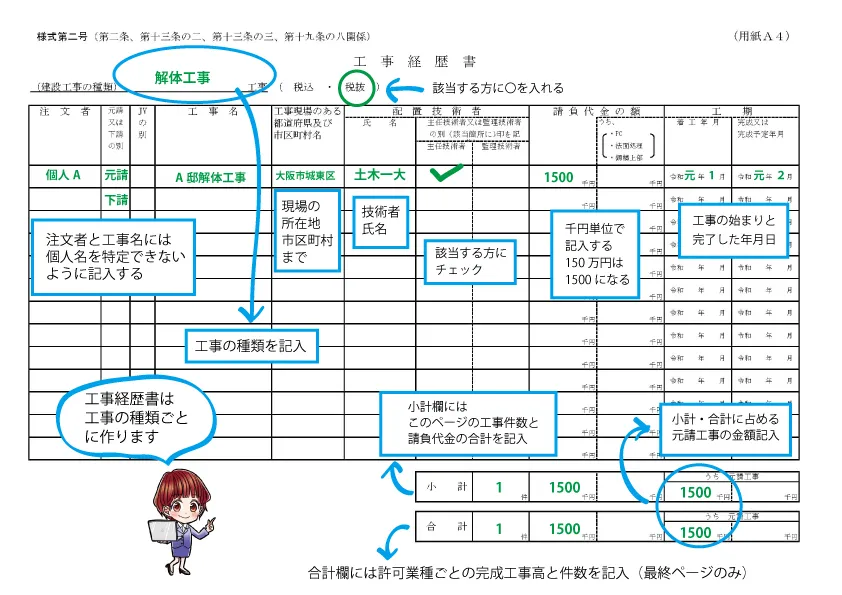

工事経歴書の基本的な書き方

工事経歴書の基本的な書き方を紹介した画像です.

詳細な説明は経審が無い場合の記事でご紹介してます.

ここでは省略します.

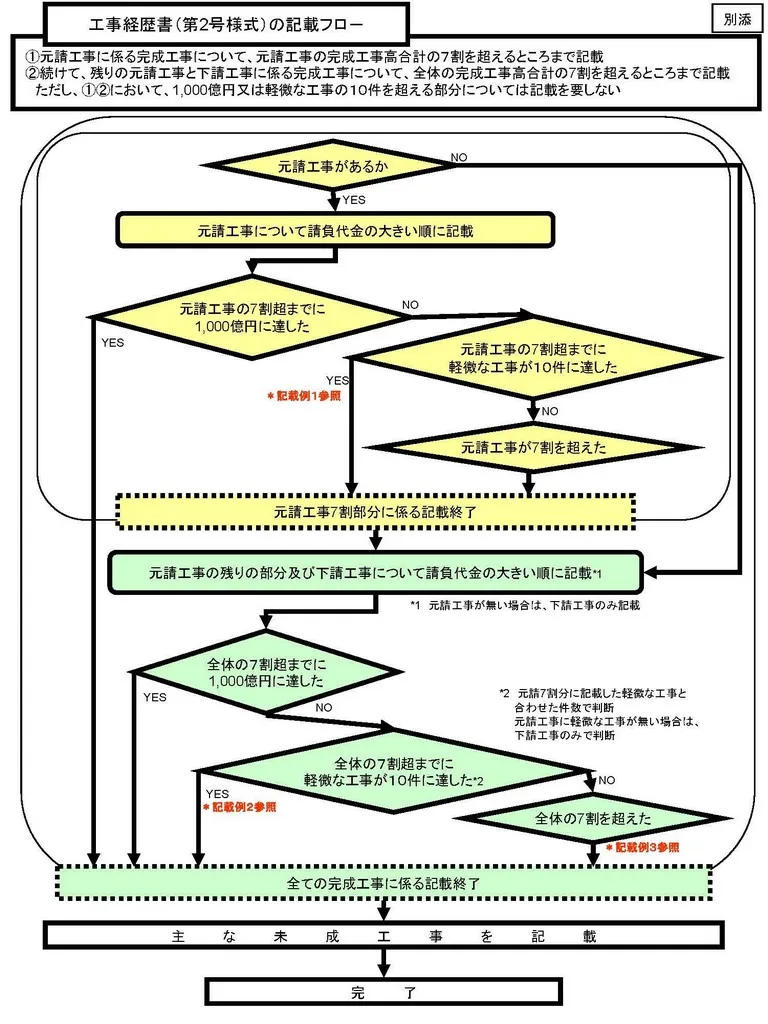

経審を受ける場合の工事経歴書の記載フロー

画像の引用元:大阪府建築振興課

経営事項審査がある時の経歴書の書き方のフローチャートです.

この図に従って書けば完成しますが…

個人的には初見殺しな図解かなと思っています.

工事経歴書の記載フローの説明

上記の図を文書でご説明します.

- ①元請工事の記入

元請工事を金額の大きい順番に記入

元請の完工高の7割を超えるか,軽微な工事が10件超えれば元請工事は終了

ポイント:元請工事がゼロ件の場合は,下請工事からスタート

- ②下請け工事の記入

- 下請工事を金額大きい順に記入

- 500万円以下の工事が元請下請双方で10件超えれば終了

or

- 工事の完工高の70%を超えたら記載終了

- ③主な未成工事を記入

金額の大きい未成工事があれば記入

分かり易さを重視で正確さを犠牲にした部分があります.

ご了承頂けると幸いです.

経審を受ける場合の工事経歴書の記載例

ここから経営事項審査を検討している場合の経歴書の書き方サンプルを3種類ほど提示します.

- 元請工事で7割&下請を含めた全体で完工高を70%クリア

- 元請工事+軽微な元請工事10件&下請工事で完工高の7割突破

- 軽微な元請と下請工事がトータルで10件超えた事例

見本画像の説明

- 軽微な工事は緑で記入

- 日付は省略

- 上段に元請工事

- 下段に下請工事

- 発注者は架空の建設会社

画像が見づらい場合は,PCのデスクトップにコピーして,ご確認ください.

大きな画像で見ることが可能です.

お手数をおかけしますが,よろしくお願いします.

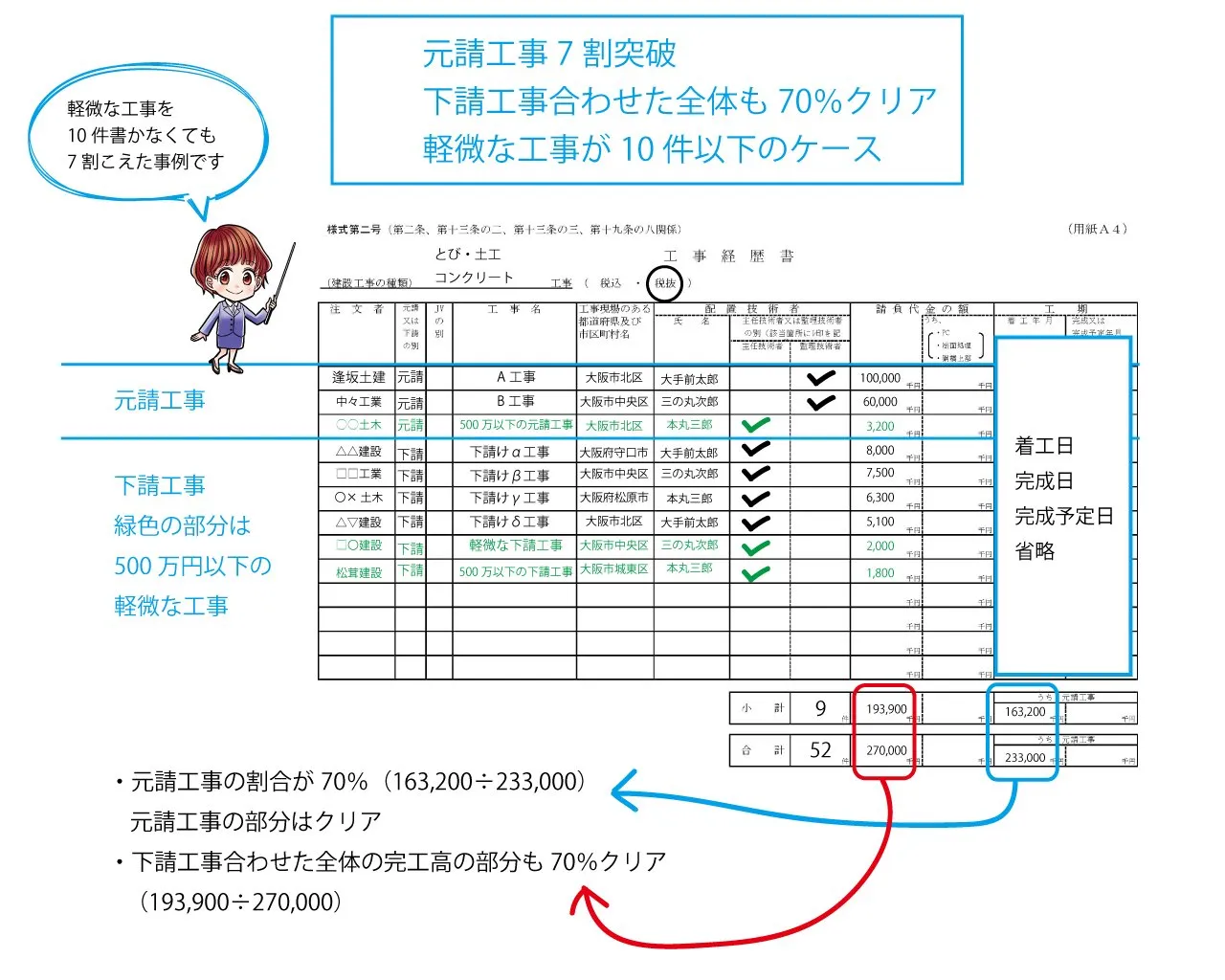

元請工事で7割,下請工事込みで全体の7割突破した工事経歴書

この画像は,一番ノーマルな事例です.

- 3件の元請工事で元請部分の完成工事高の70%をクリア

- 6件の下請工事を足すと「とび土工コンクリート工事」の完工高の7割突破

この事例は特定建設業許可を取得した会社です.

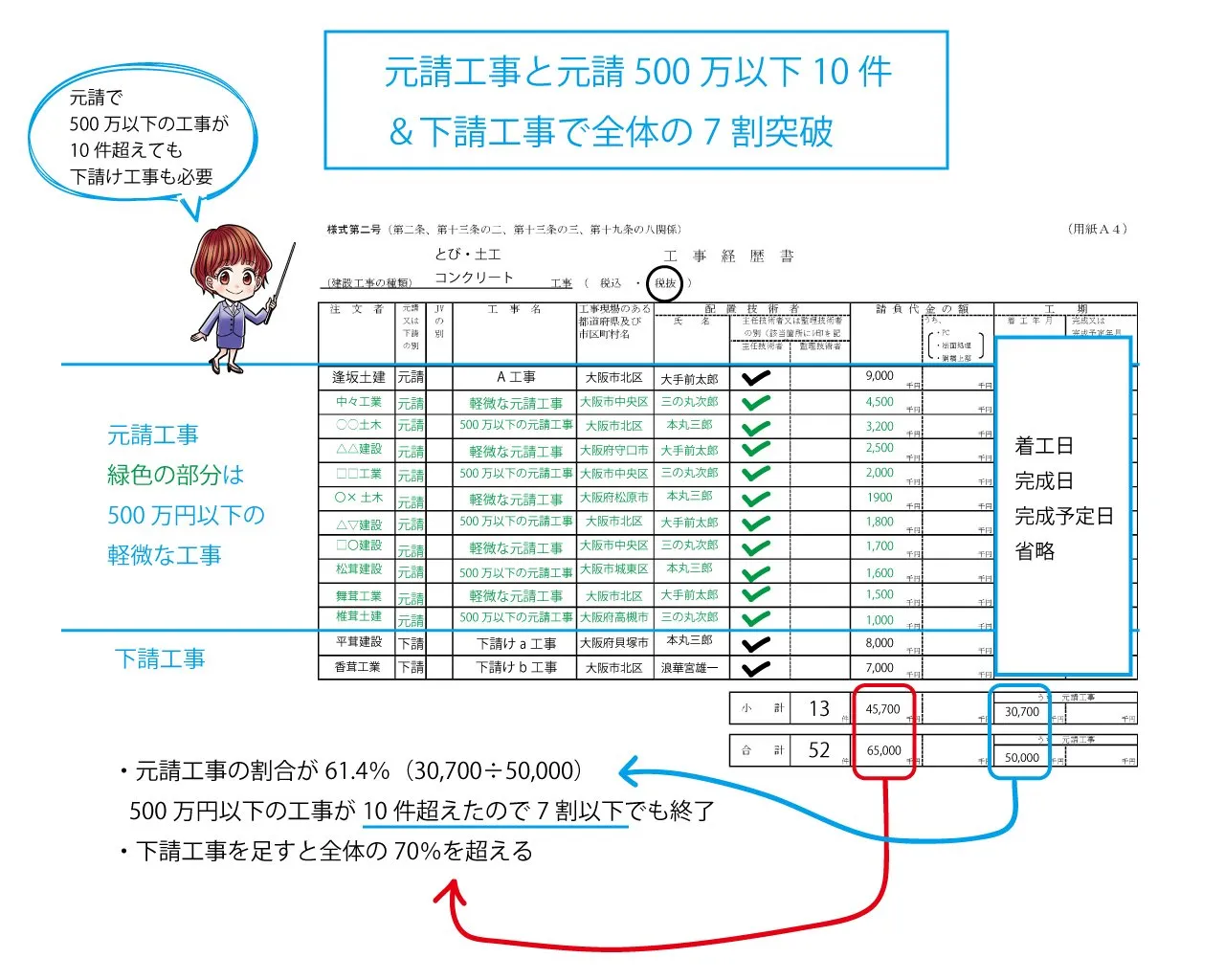

元請の軽微な工事が10件超えた場合の工事経歴書のサンプル

次は元請工事が完工高の7割を超えなかったケースです.

- 500万円を超える元請工事が1件

- 軽微な元請工事が10件

- 元請工事の完工高の割合が6割

- 2件の下請工事を加えると全体の7割突破

工事経歴書の記載フローを見ると,軽微な工事が10件超えたら記載終了みたいに思いますが,元請だけ10件超えても下請け工事の記入が必要です.

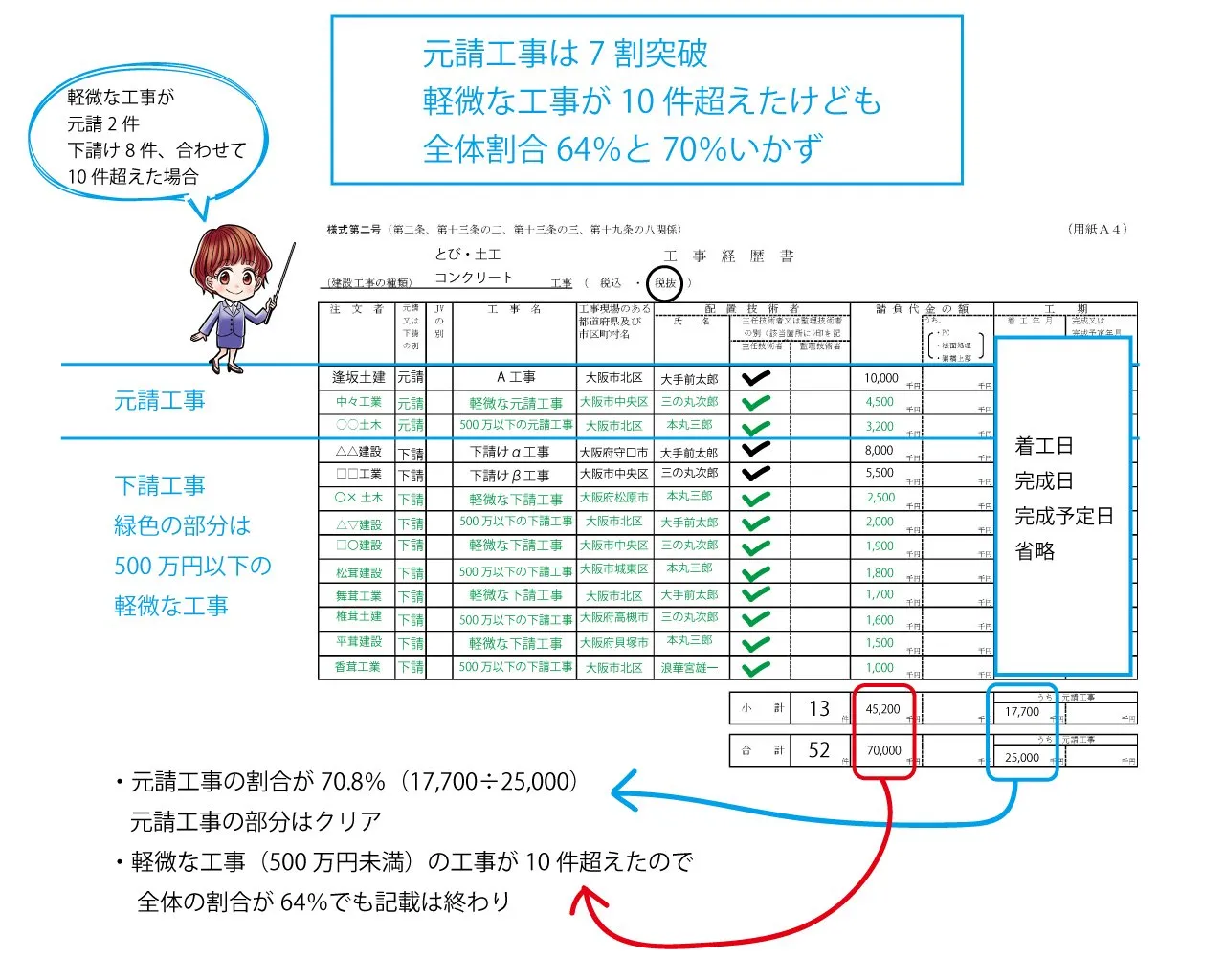

元請下請の500万円以下の工事合計が10件超えた場合

最後は軽微な工事が10件超えて記載終了になった事例です.

このケースでは,全体の完工高が7割をクリアする前に終わっています.

小さな工事を多数受注するビジネスモデルの建設会社が該当します.

- 軽微な元請工事が2件

- 500万円以下の下請工事が8件

- 10件超えた段階で完工高の6割どまり

経審を受ける場合の工事経歴書の書き方と記載例は以上です.

ここまでお読みいただき,ありがとうございます.

訪問者さまの建設業許可申請の手助けになれば幸いです.

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【表彰】

【運営サイト】