建設業許可の営業所の要件とは

この記事は建設業許可の営業所要件について.

この要件は簡単そうで意外と判断が難しい部分があります.

建設業許可の営業所に関する記事は他にもございます。

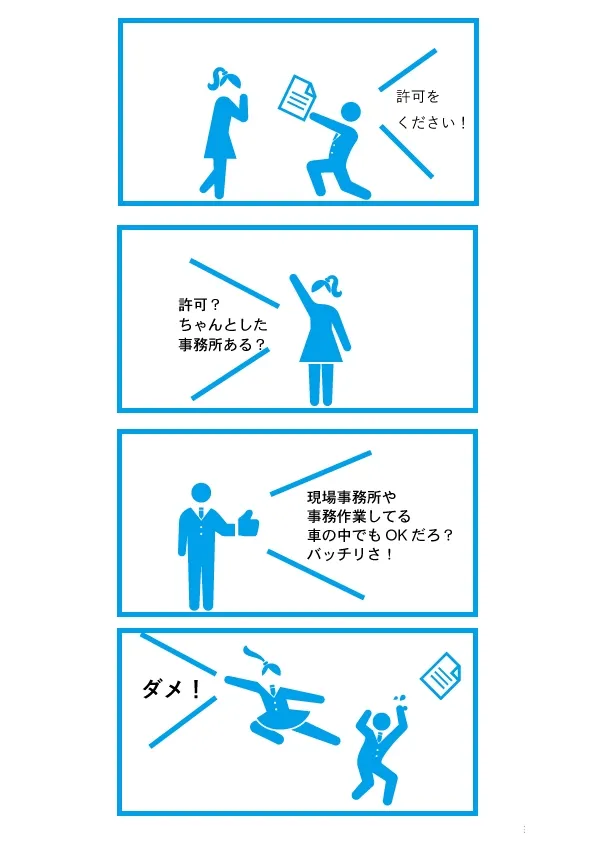

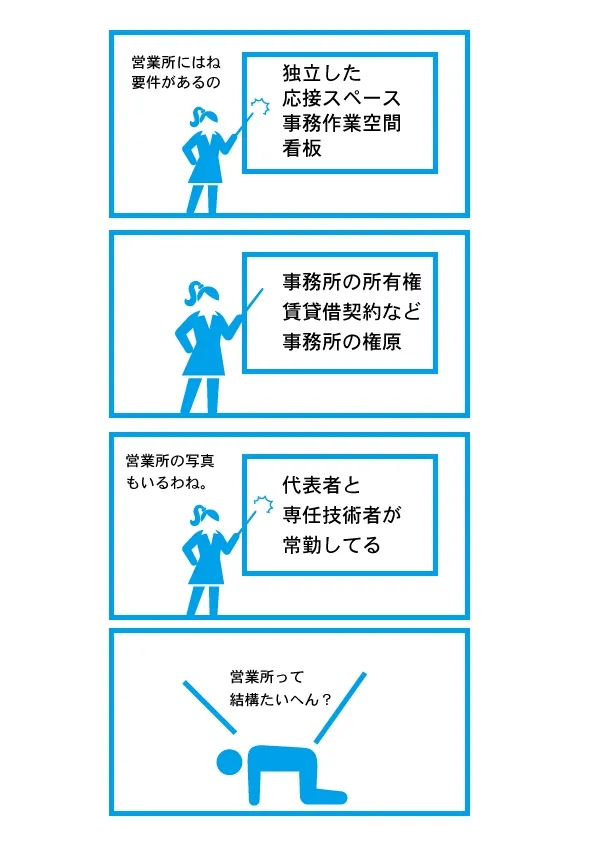

建設業許可の営業所要件の4コマ漫画

営業所要件を紹介する4コマ漫画のイラスト.

建設業許可の営業所の説明4コママンガ

建設業許可の営業所の簡単な説明を4コマ漫画で.

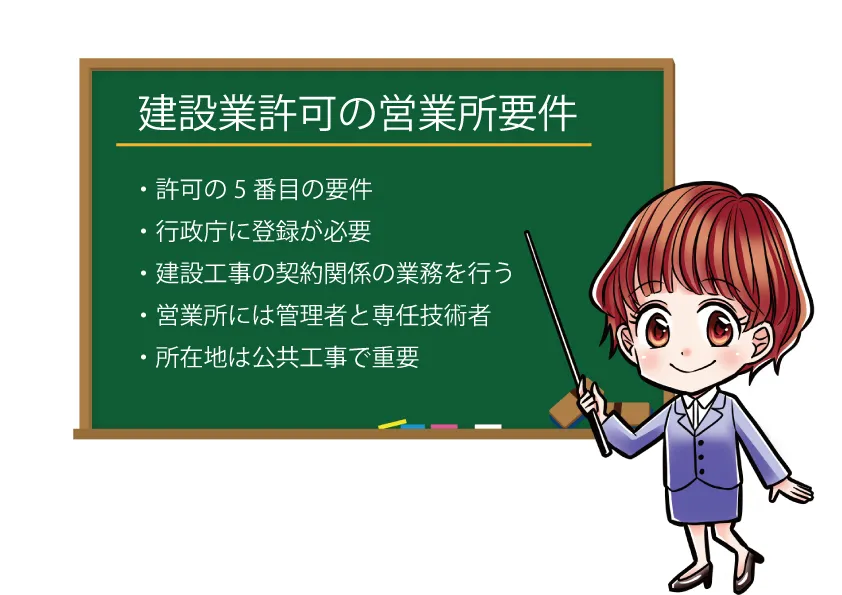

建設業許可の営業所要件

ここでは建設業許可の5番目の要件である営業所要件についてご紹介します.

建設業許可における営業所とは箇条書きにすると以下の通りです.

- 常時建設工事の請負契約を締結する事務所

- 実質的に工事契約に関与しているオフィス

- 複数の営業所がある場合,主たる営業所と従たる営業所に分かれる

- 営業所が複数の都道府県にある場合は大臣許可が必要

- 営業所ごとに責任者と専任技術者(営業所技術者等)の配置が必要

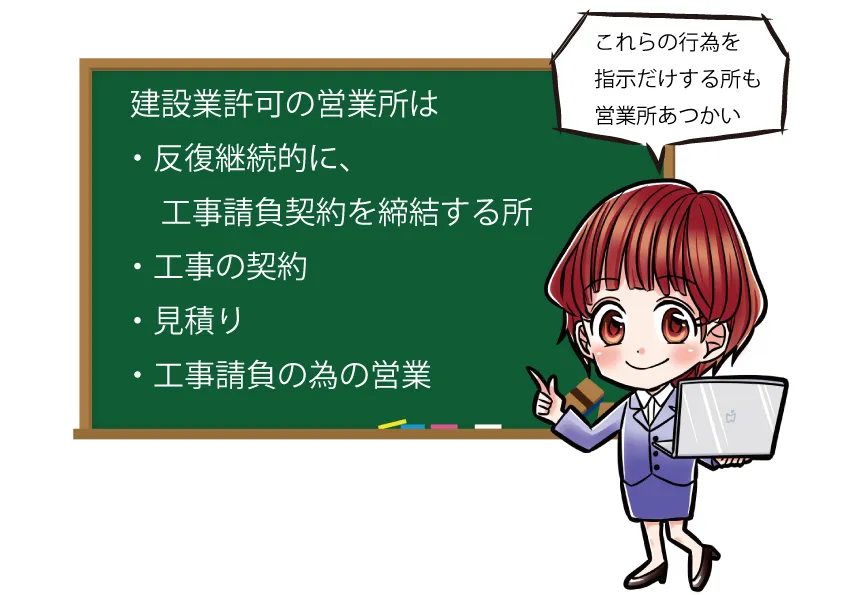

建設業許可の営業所は,工事の請負契約の締結関係の事務を行う

建設業許可の営業所は,何らかの形で工事契約に関与している事務所が該当します.

関与とは以下の内容を指します.

- 工事受注の営業活動

- 工事の見積り

- 入札

- 契約書の作成

- 契約の締結

単なる物置や簡単な事務作業をする場所は営業所には該当しないです.

営業所に該当するか微妙な事例

工事契約に関係する事務を行っている場所が営業所になります.

この判断は意外とややこしい部分があります.

- 支店や営業所に決裁者がゼロで,契約書の名義やハンコは本社で行う.

この場合は,契約は本社で行っているから支店は営業所に該当しないように思われます.

応えは「営業所」に該当します.

支店で営業活動や工事の見積を行っている事が原因です.

- 本社は契約の締結も営業も見積もしない,支店に建設業に関する指示を出すだけ

本社は別事業が中心で,建設業はサブ的な業態の会社が該当しますね.

本社本店は,工事請負関係の仕事はノータッチだけど,営業所等に指示を出すという形です.

この場合も本社は「営業所」に該当します.

- 登記上の本店や支店

登記簿の上では本店となっているけど,実態は何もしていない場合.

名目上の本店等は「営業所」になりません.

工事請負契約に関する事務に関与しているか否かだけです.

中には屋内トランクルームを営業所として登録される方も。

きちんと営業所としての要件が整っていれば、建設業許可が取得できるケースもあります。

(ポストや独立した個室、事務機器などが揃っている等)

建設業許可が定義する営業所になるか,ならないかの判断が意外と難しいです.

営業所要件の主たる事務所とは

本店や本社のことです.

主たる事務所で,請負契約の締結などを行っていなくても,

建設業を営む他の営業所(支店や従たる事務所)がある場合で,これらの営業所に対して請負契約に関する指導監督を行っている場合は,建設業法上の営業所になります.

建設業許可で言う従たる事務所とは

支店や支社のことを指します.

基本的には,請負契約に関係する事務を行う事務所が建設業許可における営業所となります.

従たる事務所にも責任者と技術者を常勤で配属させる必要があります.

支店が問題になるのは,都道府県の境目にある場合です.

住所によっては,二つ府県にまたがって大臣許可になるリスクも.

例えば本店が大阪で,支店が枚方市と京田辺市の境目で住所が支店名が枚方でも,住所が京田辺市だと京都府にも営業所がある事になり,知事許可から大臣許可になってしまいます.

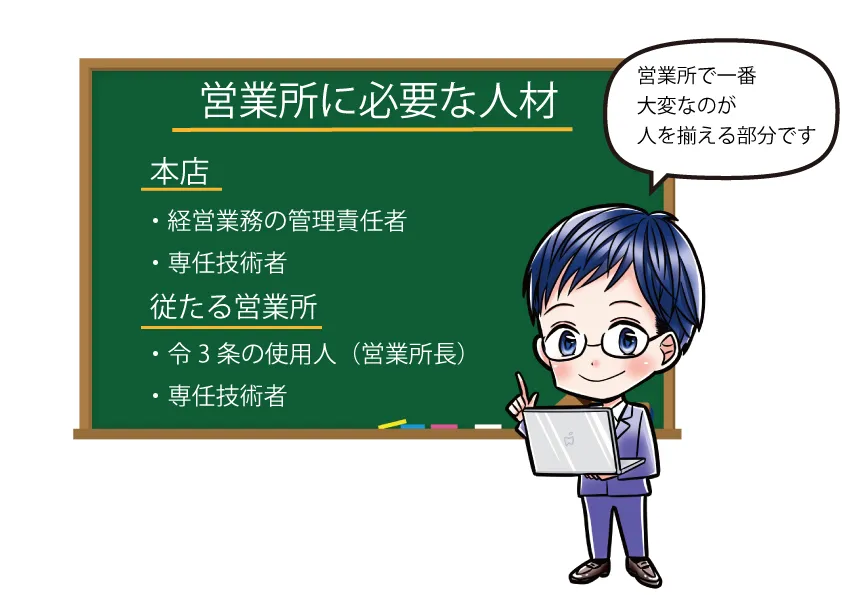

従たる事務所にも責任者と技術者が必要

本店支店の両方の営業所には必ず責任者と技術者の配置が必要です.

本店には

- 常勤役員等(経営業務の管理責任者)

- 専任技術者

支店には

- 令3条の使用人(登録した支店長など)

- 専任技術者

これが意外と大変です.

営業所要件で一番キツイのは,専任技術者を最低でも1名の配置が必要なことです.

(従たる事務所で専技が居ない状態だと建設業法違反になります.)

建設業許可の営業所扱いになれば,専任技術者の配置が必要になります.

専技の準備が出来ない場合は,その拠点で契約や営業関係の仕事を一切しない,連絡所みたいにする必要があります.

許可取得後は,登録した営業所のみ契約関係の業務が可能

建設業許可の営業所の要件を見ていると,500万円以上の仕事だけ適用される様に見えます.

実際は登録した営業所以外で,契約や営業関係の仕事は一切できなくなります.

許可取得前なら,専技が在籍していない営業専用の事務所でも工事の受注や見積,契約が可能でした.

しかしながら許可業者になるとダメになります.

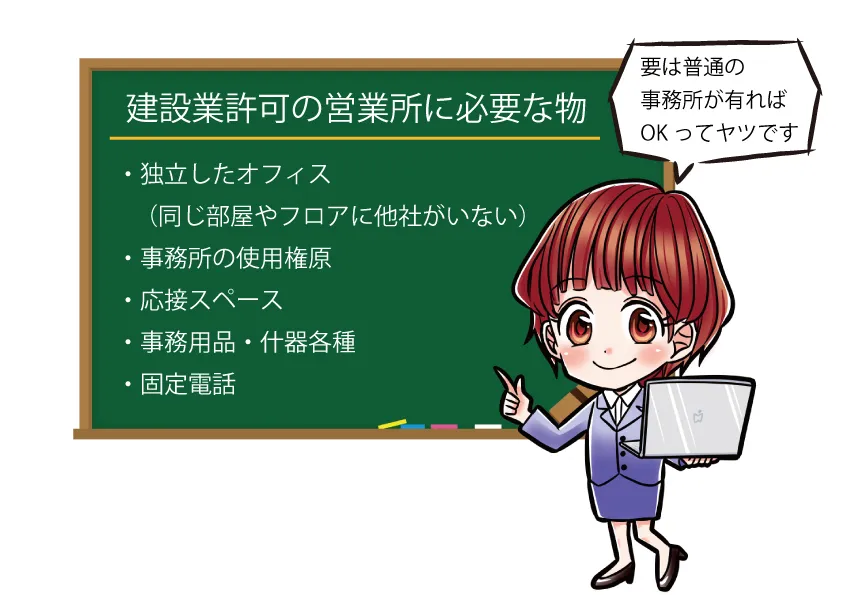

営業所に必要な備品や設備

ここからは建設業許可の営業所で必要な設備などをご紹介します.

- 使用権原(所有か賃貸している)

- 独立したオフィス

- 看板や許可標識がある

- 固定電話の設置

- 商談(契約)スペース

- 机や書類を入れるキャビネットなどの事務機器

事務所の使用権原があること

事務所には建設業の営業を行う場所について,常時使用できる権限が必要です.

事務所を使用することが出来る権利を持っていることですね.

現在の大阪府では,登記簿謄本や賃貸借契約書の提出は原則不要になっています.

ケースによっては府から提出を求められる場合があります.

- 所有の場合は建物の登記簿謄本や権利書.

- 賃貸の場合は賃貸借契約書.

賃貸の事務所は契約書に使用目的が「事務所」となっているかも要チェックです.

使用目的が事務所以外の時は,貸主から使用承諾書を発行してもらいます.

独立したオフィス

営業所は事務所として独立したスペースが必要になります.

自宅兼事務所の場合なら,居住スペースと完全に分離していることや他の会社や個人事業主が共同で使用している場合は間仕切りなどで区分されていて独立性が保たれている空間が必要です.

固定電話

大阪府の建設業許可の手引きには,建設業許可の要件に固定電話が必須となってます.

固定電話は市外局番が住所と紐づけされているので,事務所が本当に存在するという証拠になります.

もっとも会社として事務所としての信頼を得るためにも固定電話が必須です.

仕事関係で連絡先が080や050で始まる電話番号しかない所だと,怪しくないかその会社って思われます.

今は市外局番「06」から始まる番号でも精確な地番では無いことがありますが.

03plusなどのサービスを使うと市外局番が一致しない事があります.

商談(契約)スペース

営業所には商談や契約の締結などを行うための応接スペースが必要です.

外部から来客を迎えるための専用スペースですね.

自宅のリビングやシェアオフィスのオープンスペースとかではダメで,独立した空間が必要です.

PCや机など事務機器

営業所には事務機器や机などの什器が揃った事務スペースが必要になります.

営業所要件は事務仕事と応接スペースの両方を備えていないと許可が下りません.

最もPCも何も無ければ仕事にならないと思いますが.

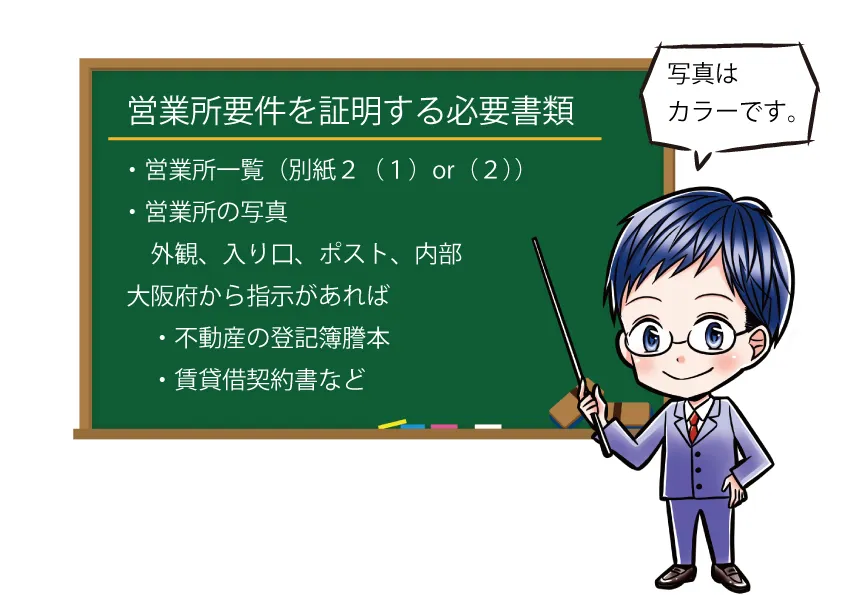

営業所要件を証明する為の必要書類

ここでは大阪府に営業所要件を証明する,必要書類をご紹介します.

- 営業所の一覧(別紙2)

- 写真

写真はカラーで以下の物が必要です.

- 建物の全景

- 建物の入り口

- 看板案内板ポスト

- 事務所内部(固定電話,事務用品,什器)

- 建設業の許可票

ケースによっては

- 建物の不動産登記簿

- 賃貸借契約書

- 大家の使用承諾書

登記簿や契約書は大阪府から指示があった場合に提出します.

少し前までは登記簿や契約書も必須書類でしたが…

要件緩和で原則不要になっています.

また許可の審査は基本的に書類審査で,大阪府建築振興課の職員が現地まで来て調査はめったに有りません.

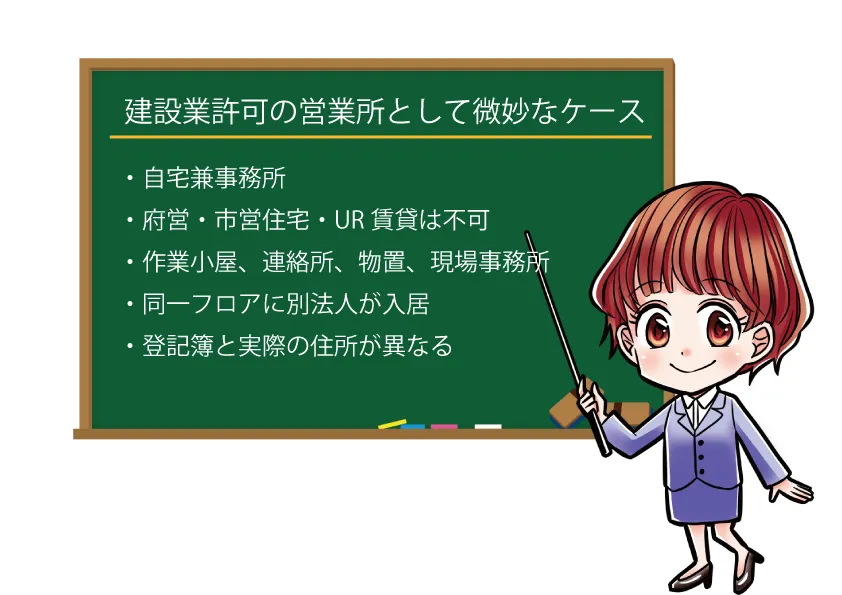

建設業許可の営業所に該当するか微妙なケース

ここからは大阪府で営業所に該当しないものをご紹介します.

- 自宅事務所

- 府営住宅市営住宅(市営すまいりんぐ)UR賃貸

- 作業小屋,連絡所,物置,現場事務所

- 同一のフロアに別法人がいる

- 登記簿上と実際の住所が違う

自宅兼事務所

自宅を事務所として活用されている方は,事務所と住居のスペースが完全に分かれていれば,自宅兼事務所でも許可は下ります.

例えば

- 固定電話は会社と自宅で違う電話番号

- 事務所スペースに生活空間が混在しない

あと賃貸マンションの方は使用承諾書を大家さんから出してもうらう必要があります.

府営住宅市営住宅(市営すまいりんぐ)UR賃貸

自宅事務所でもUR賃貸住宅,大阪府営住宅や大阪市営住宅などの公営住宅にお住まいの場合は,自宅兼事務所での許可は厳しいですね.

大阪府住宅供給公社や大阪市すまい公社やUR都市機構から事務所としての使用承諾書は出ません.

自宅以外で営業所を確保することが必要になります.

作業小屋,連絡所,物置,現場事務所

これらの建物も建設業許可の営業所としては認められておりません.

請負契約のための応接スペースと事務所スペースが存在しませんし,責任者と技術者が常勤していない場所というものありますね.

同一のフロアに別法人がいる

一つのフロアに複数の会社や個人事業主が入居している場合は,間仕切りやパーテーションで天井まで区分が必要です.

また固定電話なども共同使用は厳しいです.

登記簿上の所在地と実際の所在地が異なる場合

開業したての頃に自宅を本店としていたけれど,事務所は別の場所にある.

登記簿上の本店では,建設業にかんする業務を行っていない.

このように登記簿と事実上の所在地が異なる場合でも,建設業法上の営業所に該当します.

事実上の営業所と登記簿上の本店が違う場合の注意点は,

登記簿上の本店が大阪府で事実上の営業所が京都や神戸といった場合は,建設業許可は大阪府ではなく京都府や兵庫県になります.

許可でいうところの主たる事務所とは,登記簿上の本店でなく,建設業の請負工事の契約などを行う営業所なので.

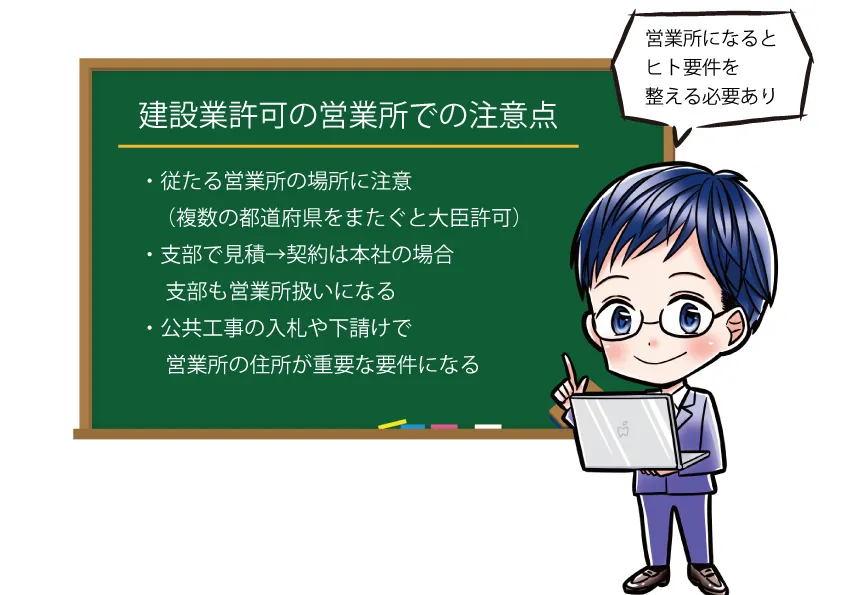

営業所要件の注意点

ここからは大阪府知事許可における営業所要件のポイントをご紹介します.

- 事務所の立地によって大臣許可になる可能性

- 見積はするけど,契約は本社で行う場合

- 営業所に該当すると管理責任者と専任技術者が必要

- 公共工事の入札で営業所の住所が重要

営業所の立地次第で大臣許可が必要なケース

建設会社の多くは本店や本社のほかに,簡単な拠点を持っています.

資材置き場だったり,現場に行く前や仕事の後に簡単な事務作業をする空間を確保するために.

行政庁から当該の拠点が営業所であると認定される場合があります.

要注意なのが,営業所が複数の都道府県(大阪と兵庫,京都,奈良など)にある場合です.

この場合,建設業許可は大阪府知事許可から大臣許可になってしまいます.

大臣許可になると要件が少々厳しくなってしまいます.

見積は事務所で契約は本社の場合

建設業法の営業所になると,責任者(令3条の使用人)や専任技術者の配置義務が生じます.

それを避けるために,事務所では工事や見積りを行い契約の締結は本社の人間が行うケースがあります.

この場合…

見積を行っている事務所も営業所に該当します.

営業所は「見積」,「入札」,「契約締結」の全部を行っていなくても一部でも取り扱っていると業法上の営業所扱いになりますのでご注意ください.

うっかり営業所でない場所で締結した請負契約書を行政庁に提出すると,完全な業法違反になりますので注意が必要です.

かなりヤバいです.

公共工事の入札で営業所の住所が重要

国土交通省や大阪市が発注する公共工事で,営業所の住所が重要になってきます.

自治体の多くでは公共工事の入札の時に地元業者に便宜を図ることが多いです.

入札時に地域要件や地域精通度,地元貢献度の項目を採用するなどです.

国土交通省の統計によりますと地域要件を取り入れる割合は国が約50%,自治体で90%程度あります.

公共工事の入札に地方要件を採用している役所の割合

発注者 採用 採用していない 採用の割合 国 10 9 52.6% 都道府県 46 1 97.9% 政令指定都市 20 0 100% 市区町村 1106 181 85.9%

引用:地域の入札契約を取り巻く現状課題(国土交通省)

また自治体によっては公共工事の下請負業者の選定に地元業者の選任を要請する所もあります.

例えば寝屋川市では可能な工事は寝屋川市の業者の活用を要請する文書を出しています.

1 地元建設業者の活用の選定について

寝屋川市の経済の活性化と雇用の確保を図るため,工事の下請において市内の業者で施工可能なものは,市内の業者と契約していただくようご協力をお願いします.

2 建設資材の地元調達について

使用する資材等につきましても,特記仕様書に明記していますように,市内産品を優先使用していただくようご協力をお願いします.

また,リース業者,警備業務,運送業務等についても地元業者の活用,地元資材の優先的使用に努めてください.

3 地元労働者の雇用拡大について

労働者の雇用にあたっては,地域の活性化にもつながることから,公共職業安定所と密接な連携をとり,地元労働者を積極的に雇用するよう配意してください.

https://www.city.neyagawa.osaka.jp/Industry_business/nyusatukeiyaku/index.html

引用:寝屋川市の入札に関するページ

まとめ

ここまで建設業許可の営業所要件を見てきました.

事務所要件は経管や専技などヒトの要件と比べると,軽い目の要件になるのでチェックが弱くなります.

営業所の要件はヒトの要件とリンクしています.

油断すると業法違反や令3条の使用人や専任技術者の人数を増やさないといけなくなる可能性があります.

なかなかどうして,大変な部分です.

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【表彰】

【運営サイト】