専任技術者が交代するときは注意が必要です。

この記事は専任技術者(営業所技術者等)の変更時の注意点について。

2024年の建設業法改正で、専任技術者の名称が営業所技術者等に変わりました。

中身は一緒ですが、常勤役員等と合わせたのでしょう。

建設会社を運営していると,専任技術者(営業所技術者等)の交代は普通にあります.

専技(営業所技術者等)を複数配置している会社だと,人事異動や退職などで専任技術者が交代することは普通にあります.

また専技と経管が一緒の会社で,社長の世代交代の一環でまず専任技術者を後継者に変更するなど.

建設業許可の中でも特に専任技術者の交代は怖いものがあります.

(個人的には常勤役員等よりも頻度が多くなる専技の方が恐怖を感じます.)

専任技術者(営業所技術者等)の交代ポイントをマンガで解説

ピクトグラム漫画で専技交代の注意点を表現しました.

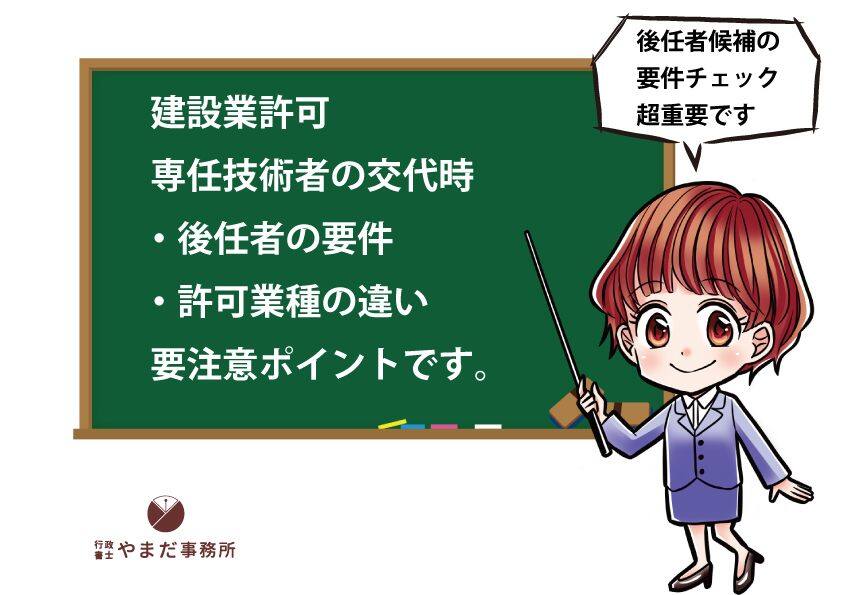

- 後任が専任技術者の要件を満たしているか,届出を出す前に確認.

- 前任者と後任者で可能な許可業種の違いに気を付ける.

この2点の確認を疎かにすると,少々面倒な事態になる可能性があります.

逆に言うと,この2点をキチンと押さえておけば致命傷にはならないかと思います.

変更届を出す前に後任者が専技の要件を満たしているか確認

最初に行うことは,後任者が本当に許可要件を満たしているかです.

万が一,後任者が要件を満たしておらず,それに気付かずに前任者を外して後任者に据えてしまう.

その後に専任技術者(営業所技術者等)の変更届を出して,後任者が認められなかった場合…

営業所(本店・支店)には,専任技術者がいない状況になってしまいます.

そうなると建設業許可は取消になり,その足で廃業届を出すことに.

この様に許可業者にとっては,悪夢のような話になります.

この様な最悪の事態を回避する為には,前任者が在籍中に後任者が確実に専任技術者になれるか確認が重要です.

最悪,後任者がダメだった場合でも別の人を探す余裕が生まれます.

前任者が居なくなった後では,取返しがつきません.

この時の確認は,行政書士などの専門家や役所で直接確認することをお勧めします.

確認は口頭ではなく,確認資料を全て用意して行います.

手引きを参照しながら,ご自身でチェックするのも悪くありませんが…

専任技術者の要件で失敗すれば,取返しがつきません.

後任者が間違いなく確実に,専技(営業所技術者等)になれることが分かるレベルの確認が必要です.

弊所でも,関与先の専任技術者を交代するときは,徹底的に書面を確認して間違いが無いと判断した段階で変更届を作成いたします.

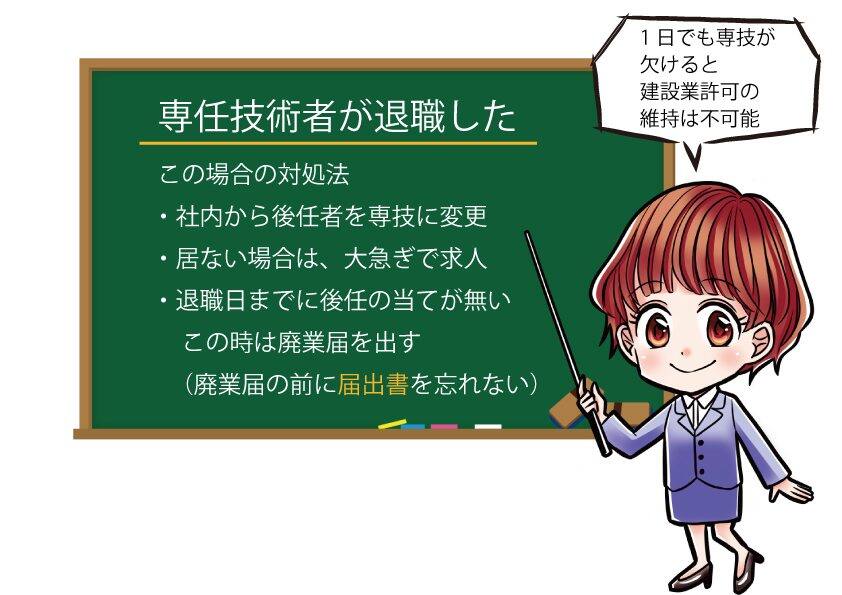

専任技術者(営業所技術者等)は1日でも穴が開けば許可がピンチ

専任技術者を交代させる場合,役所(大阪府など)に変更届を2週間以内に提出が義務付けられています.

建設業許可の怖いところは,専任技術者が1日でも穴が開けば,許可を維持できない所です.

なので専技が突然退職されてしまうと,建設業者的には非常に頭が痛い問題です.

(専任技術者には,社長本人などすぐに辞めない人を据える会社が多いです.)

前任者と後任者の許可業種の違いに注意

次に気を付けるポイントを紹介します.

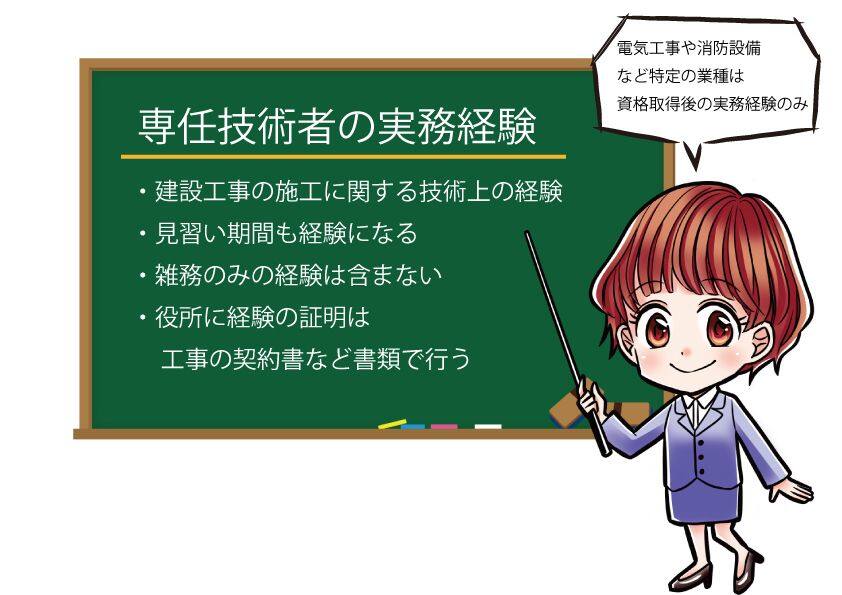

専任技術者は,実務経験や国家資格の種類で担当できる許可業種が異なってきます.

後任者が担当できる許可業種によっては,貴社が希望する業種を取れないケースもあり得ます.

(内装工事が欲しいのに,左官工事の専任技術者にしかなれない等)

後任の専任技術者が社内から抜擢する場合は問題になることは少ないかと思います.

しかし外部から専任技術者を引っ張ってくる時は注意が必要です.

面接時に専任技術者になれると聞いて採用したけど,自社が希望する許可業種では無かった.

この様な雇用のミスマッチも無きにしも非ずです.

新規で専任技術者を来てもらう場合でも雇用契約を結ぶ前に,本当に専任技術者になれるのか?

その人が担当できる許可業種は自社で必要な物なのかをチェックすることが大事です.

変更時に業種を追加する場合

単純に変更届を出す場合,前任者の許可業種がそのまま引き継がれる形になります.

例えば前任者が内装工事の1業種のみ可能だった場合,単純に専任技術者の変更届を出すと前任とおなじ内装工事だけ認められます.

後任者が2級の建築施工管理技士(仕上げ)を持っていた場合,12業種の許可業種を担当することが可能です.

この様な場合でも変更届だけだと,内装工事のみ許可が出る形です.

許可業種を1個から12個に増やしたいと思った場合,業種追加申請を行います.

この手続きのネックは,必要書類が新規申請と同レベルのボリュームと役所に5万円支払う必要が出て来ます.

ちなみに更新の時に一緒に業種追加(業追更新)する場合,2倍の10万円かかります.

許可業種を減らす場合は一部廃業届

次は後任者が前任者よりも担当できる許可業種が少なかった場合です.

例えば前任者が2級建築施工管理技士(仕上げ)の保持者.

後任者は2級建築士という組み合わせの場合.

前任者が担当できるのは12業種.

後任者は5業種になります.

その営業所の許可業種は,資格で取れる目一杯12業種だったとします.

単純な変更届を出した場合,2級建築士でカバーしていない7業種は継続不可能な状態です.

この様な場合,カバーしていない7業種を一部廃業届で削除します.

この様に専任技術者(営業所技術者等)の変更は,資格者の変更届だけにとどまらずに複数の手続きが必要になるケースが多いです.

.png)

専任技術者(営業所技術者等)を交代するときの注意点でした.

ここまでお読みいただきありがとうございました.

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【表彰】

【運営サイト】