専任技術者(専技)の実務経験

専任技術者(営業所技術者等)の実務経験について。

令和6年の法改正で、専任技術者は営業所技術者等に変更されました。

(中身は一切代わっておりません。)

名前が代わっても専技専技と呼ばれると思いますので、当面は専任技術者(営業所技術者等)の様に併記いたします。

この記事では建設業許可の専技(営業所技術者等)の実務経験についてご紹介します.

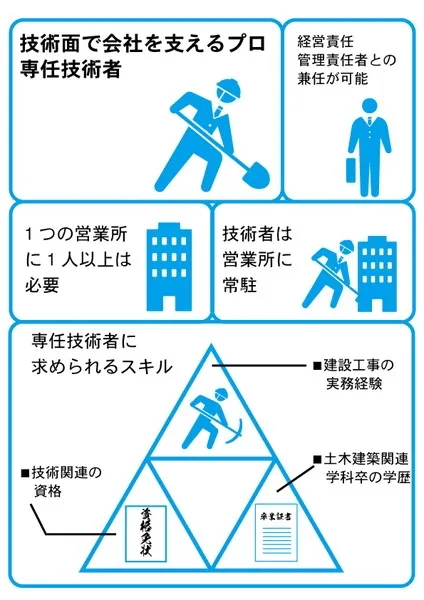

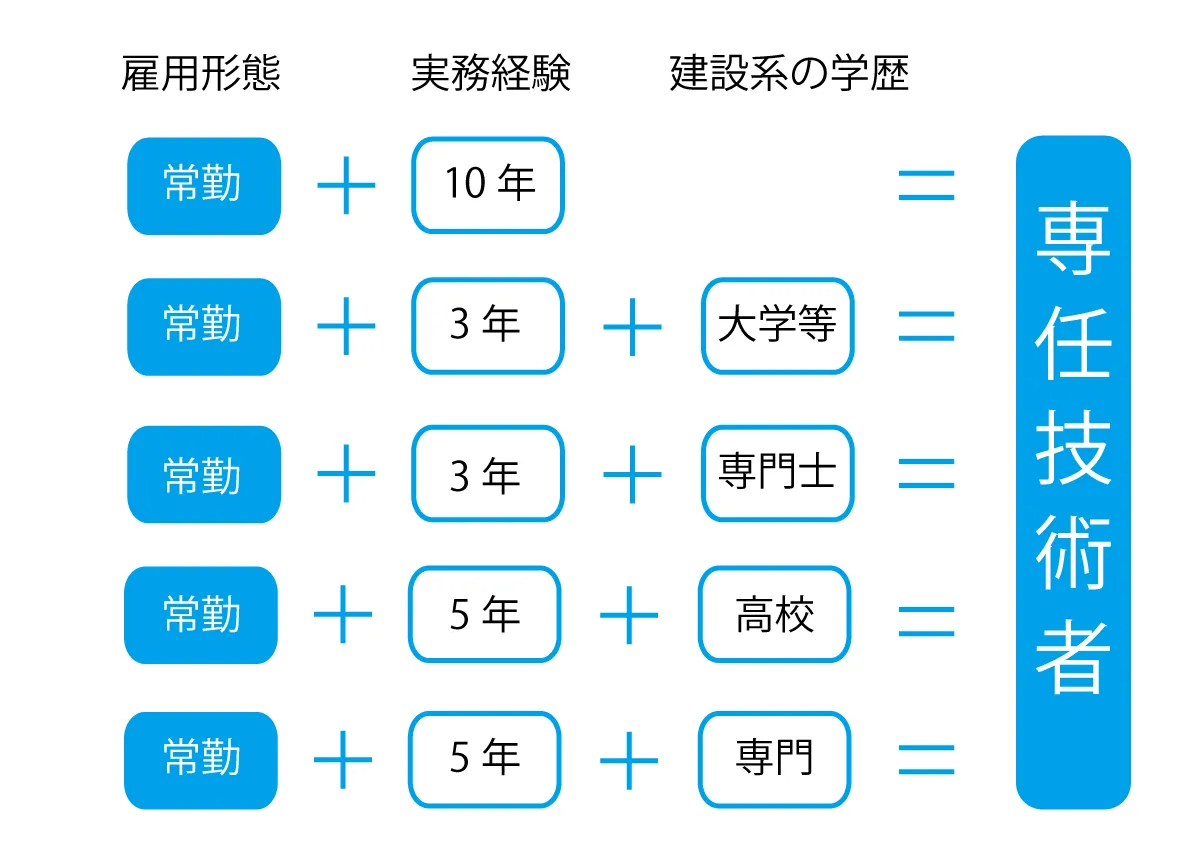

専任技術者(営業所技術者等)になるには…

- 一定の資格を持っている.

- 指定学科を卒業した上で実務経験を積んだ.

- 10年間の実務経験を有している.

この3つのうち,いずれかを満たす必要があります.

要件を満たしていることを客観的な形で立証する必要があります.

この中で一番大変なのは10年間の実務経験の証明です.

10年前の請求書を残している人は少ないのが現実です.

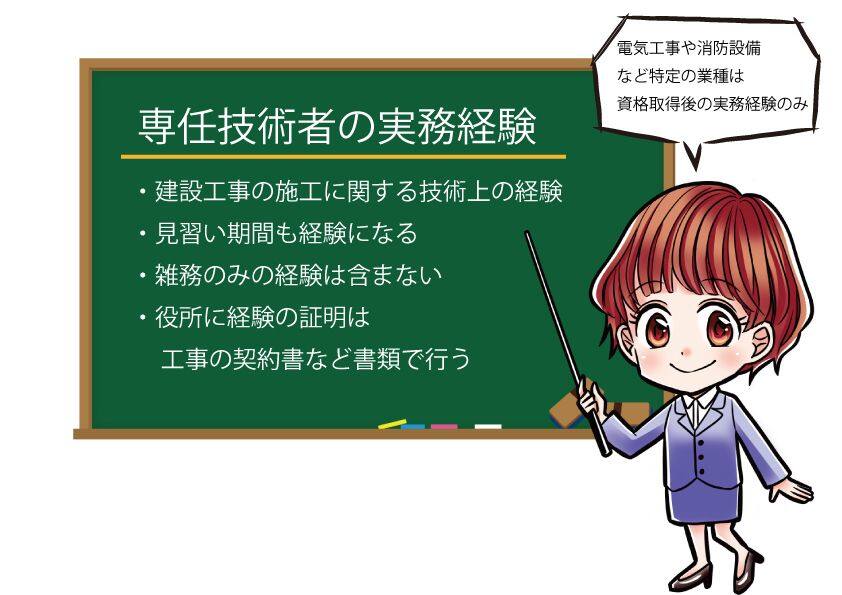

許可業種と対応した実務経験が必要

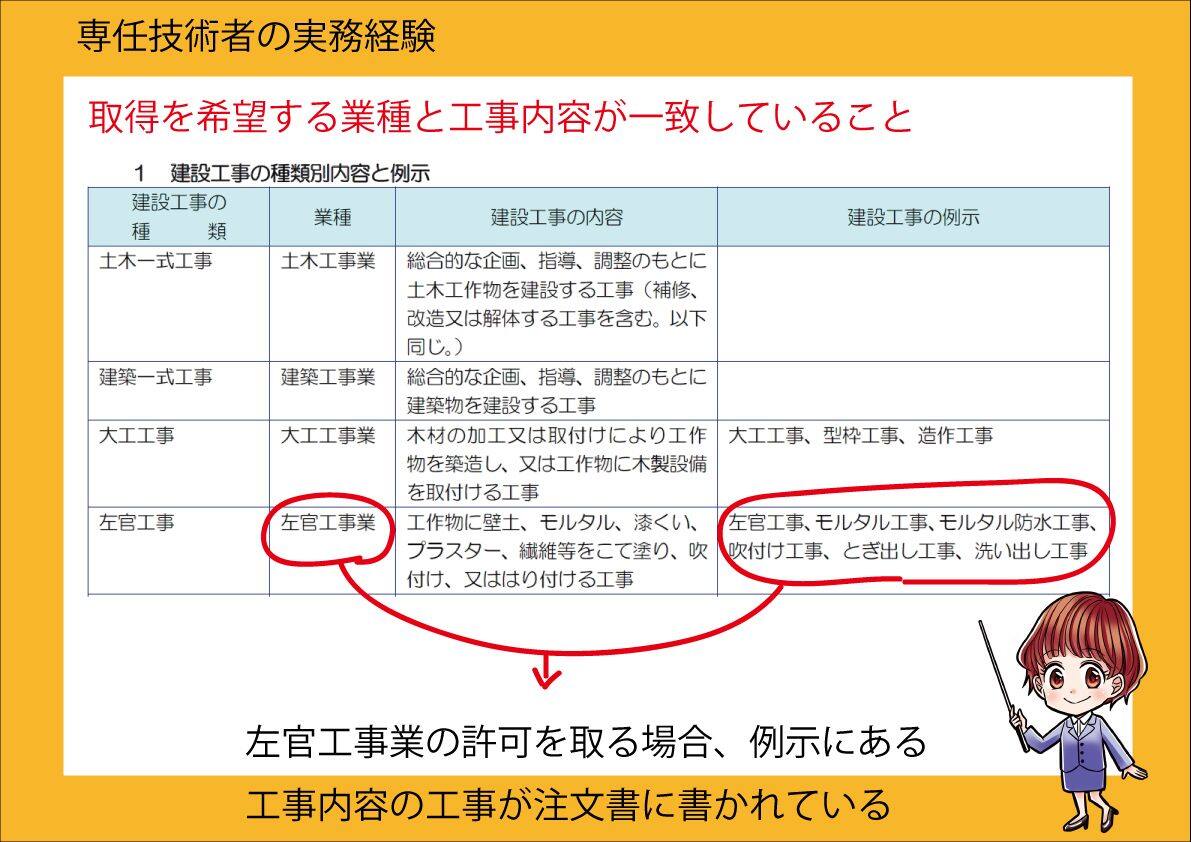

専任技術者の実務経験での注意点は,許可業種と実務経験の工事内容が法令で定められています.

例えば左官工事業の専任技術者(営業所技術者等)を目指す場合,上記の画像にある例示に該当する工事である必要があります.

営業所技術者等(専任技術者)に求められるスキルと経験

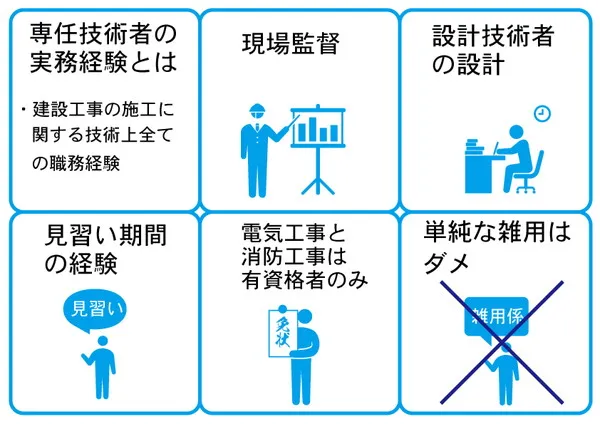

実務の経験とは建設工事の施工に関する技術上のすべての経験

大阪府の手引きにはこのように書かれています.

正直,これだけでは漠然として分かったような分からないモヤモヤ感が残りますね.

ここから図解に書かれたものを順番にご紹介いたします.

現場監督の経験

手引きでは現場監督技術者として監督に従事した経験とあります.

具体的には施工計画書の作成から,施工中の進行管理や安全確保に関する業務ですね.

現場監督の仕事は4つあります.

- 工程管理

- 品質管理

- 安全管理

- 原価管理

現場監督の仕事は,スケジュール通りに工事を進めつつ,仕様書や設計図など建設物に求められるクオリティを確保すること.

また現場で働く人や周辺への安全を図り,定められた予算通りにコストコントロールする事です.

現場監督の仕事は,多岐に渡り非常に責任が重い仕事です.

設計技術者の設計業務

建設工事の発注側の設計技術者として,建物や工作物せ設計についての設計を行う経験を指しています.

専任技術者の経験は受注側だけでなく,発注側の経験も年数にカウントが可能です.

見習い期間の経験

建設業界に入りたての新入社員が見習い作業員です.

見習い期間の仕事も専任技術者になるため経験も専任技術者の実務経験にカウントされます.

具体的な作業は業種ごとに異なりますが,工事全般の作業の手伝いを行います.

電気工事と消防施設工事は資格取得後の実務経験が必要

五番目に挙げるのは電気工事と消防施設工事の経験です.

これらの業種では,電気工事士や消防設備士という資格を持った方のみ工事が可能です.

この二つの工事は電気工事士と消防設備士の免状を持った後の経験だけカウントされます.

この点が他の業種との相違点です.

ちなみに業界にいる方はご存じの事ですが,消防設備士は甲種のみ工事ができます.

解体工事の経験

平成28年に新しく増えた「解体工事業」の実務経験も少し変則的な扱いを受けます.

解体工事は建設リサイクル法という法律が絡んできます.

この法律では解体工事を行う際に都道府県知事に登録を義務付けております.

解体工事業登録をした後で請け負った解体工事

とび土工工事業での解体工事

解体工事業の専任技術者になりたい場合は,枠線内のいずれかの経験が必要になってきます.

解体工事業の移行措置がありましたが,2021年の6月で終了しました.

海外の実務経験は大臣認定が必要

海外の会社で外国の実務経験は,そのままでは専技に認められないです.

例えばイタリアの建設会社でミラノの現場工事の経験など.

現場レベルでは工事の判断が難しいです.

海外の経験を認めてもらうためには,国交省本省の大臣認定が必要.

手続きの詳しい方法は別記事で紹介しています.

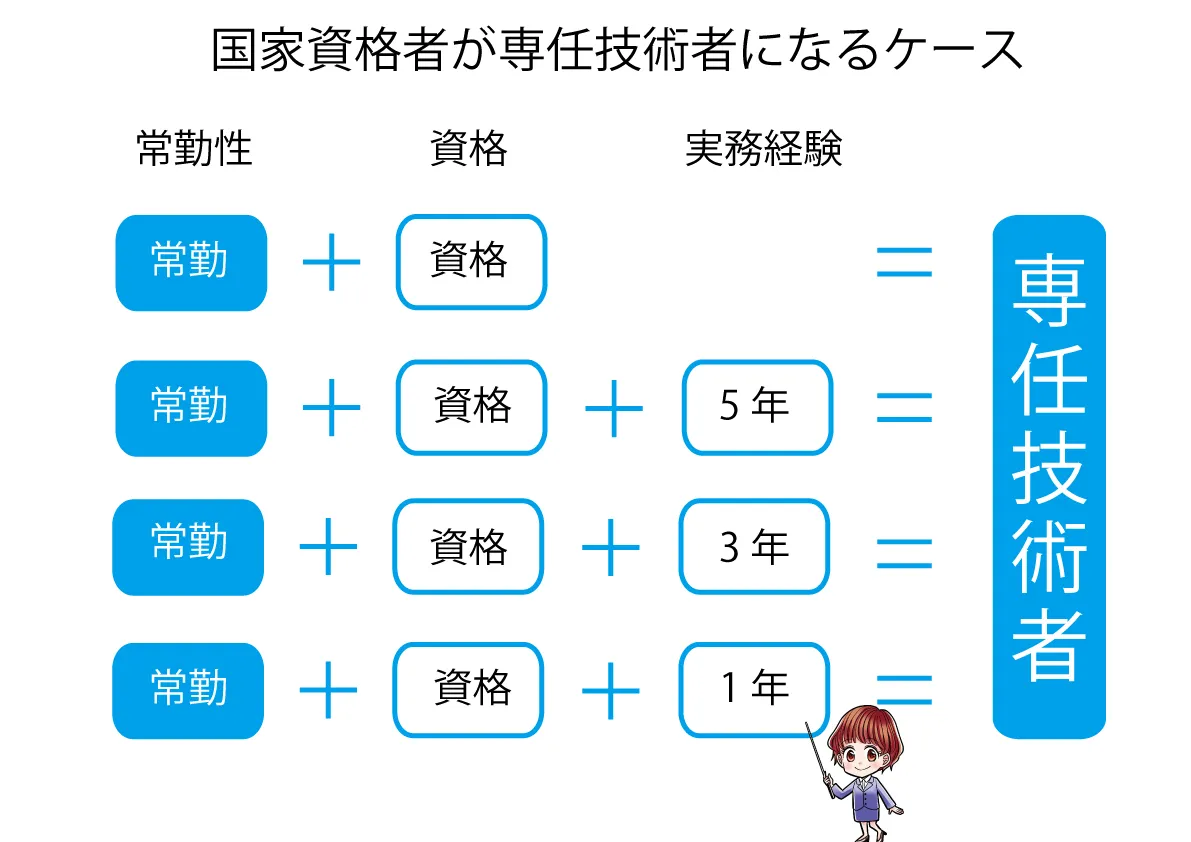

実務経験の必要年数

2級の技能士などの場合,3年の実務経験が必要です.

実務経験の必要期間は10年5年3年1年

上記の表を見ていただくと,大阪府知事許可の専任技術者の実務経験年数は5つのパターンに分かれます.

建設施工管理技士などの国家資格を持っていれば経験の確認は不要になります.

詳しい内容はこちらのページ「専任技術者になるための資格と実務経験」をご参照ください.

実務経験の計算方法

技術者の経験は許可を受けようとする業種の建設工事に携わった期間を積み上げたものになります.

例えば「とび土工工事業」の経験を10年間,積み重ねると資格や指定学科が無くても,「とび土工工事業」の専任技術者になることができます.

この計算は様式第九号実務経験証明書の書き方で必要になります.

この書類の書き方は別コンテンツで詳しく説明しております.

ご興味のある方はこちらの記事もご覧ください.

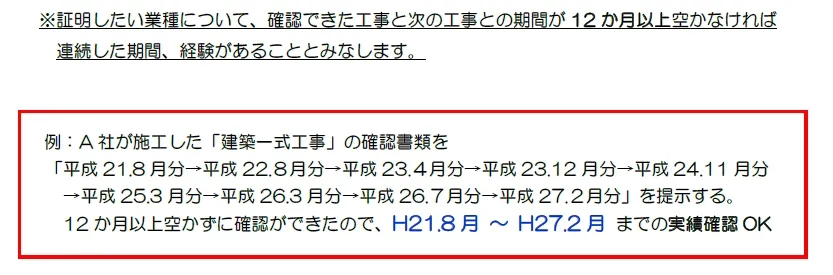

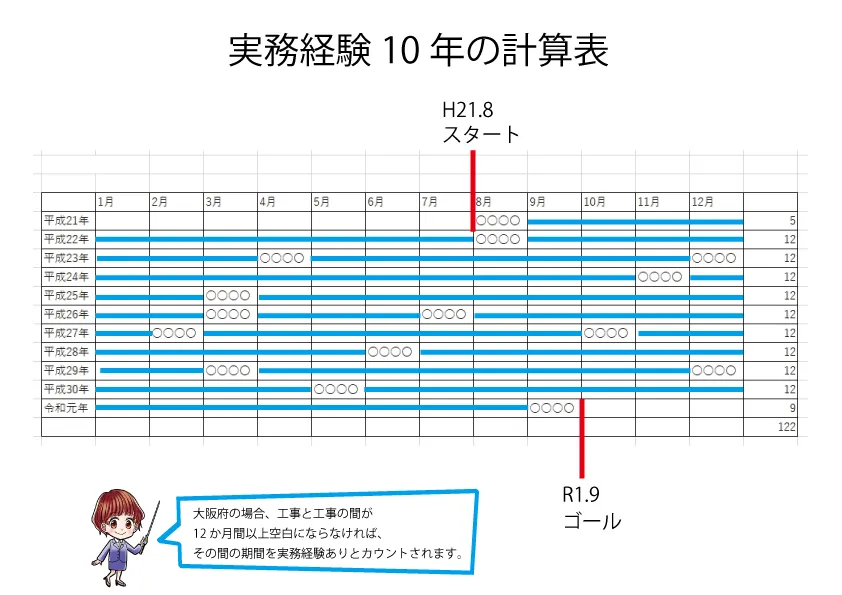

大阪府の専任技術者の実務経験年数の数え方

専任技術者の実務経験年数のカウント方法は,ローカルルールの差が非常に大きいです.

大阪府知事許可も他所の自治体と比べると特殊な計算方法です.

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/

引用元:大阪府建築振興課の建設業許可の手引きより

大阪府の場合,積み上げと言うよりも経験の流れが途切れていない事を重視しているのかなと思います.

また大阪府の場合,営業所技術者等(専任技術者)の実務経験を立証するには,工事請負契約書や請求書,請書などの書類が必要です.

実務経験証明書に記載する経験を証明する書類をセット提出しないと役所から実務経験とカウントされません.

10年間の実務経験の例

まずは基本の10年の計算例です.

「○○○○」の部分が工事契約書などの確認資料を使って証明しています.

この図のように10年で15個の実務経験を証明することで,大阪府の場合は専任技術者になれます.

ただ10年の実務経験はハードルが高いので,出来るならば避けたいパターンです…

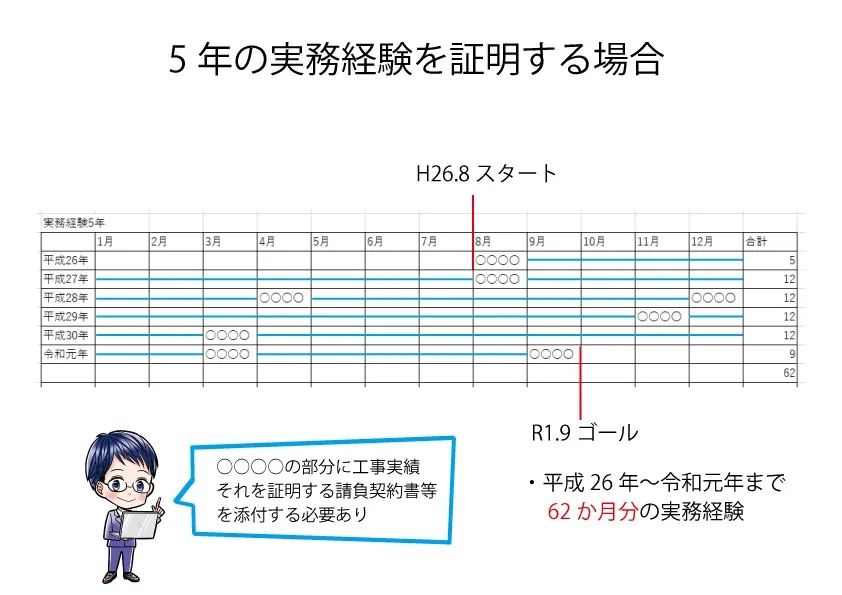

5年の実務経験を証明する事例

次は5年の事例です.

12か月の空白が無い状態だと,6個から8個の証明書を添付した状態で実務経験の確認が可能です.

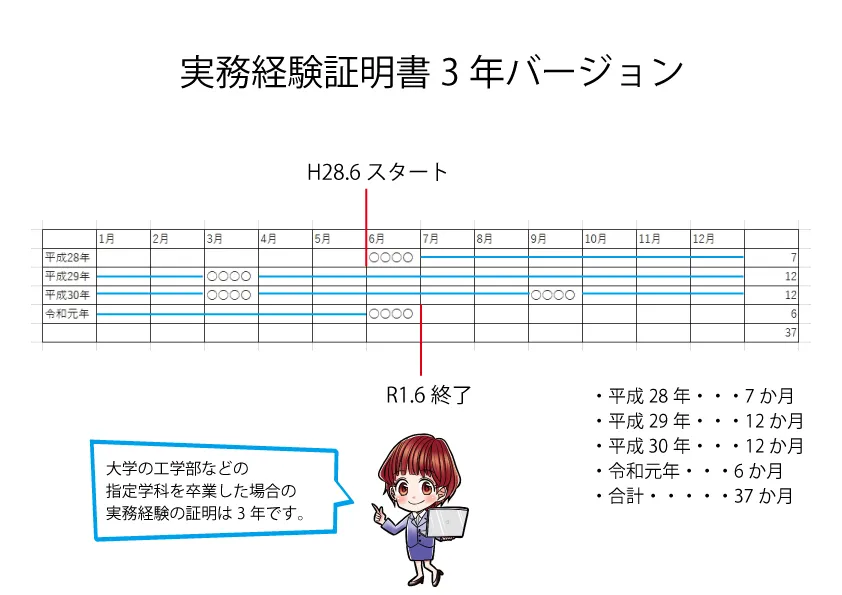

3年の実務経験で専技になる場合

次は3年の実務経験を証明する事例です.

大学や短大,専門士が取れる専門学校の学歴がある場合が該当します.

事例では5つの経験を使っています.

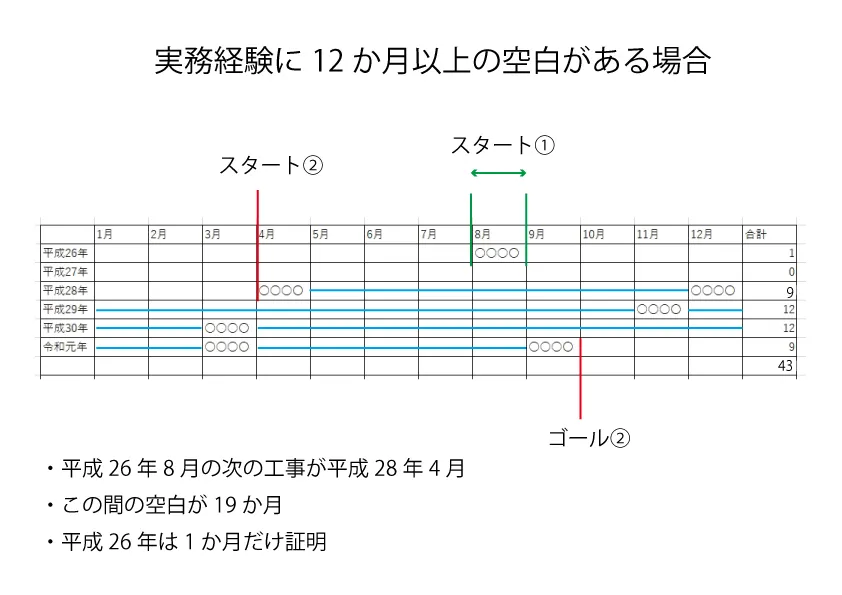

実務経験の空白があるパターン

最後に12か月以上の空白がある場合の事例です.

スタート①の後,1年を超える期間が空いています.

スタート②は42か月間空白なしで継続しています.

この場合スタート①の工事期間を単独で計算して,スタート②は42か月の実務経験ありとなります.

複数の工事を同じ時期に行った場合

また多くの建設技術者は特定の工事だけを担当するのではなく,複数の業種の建設工事を担当することが多いです.

例えば左官工事を行う人が内装工事や防水工事を担当するなどです.

具体的には「防水モルタル工事」は左官工事でも防水工事と共通しております.

このような場合は両方の経験を専任技術者の経験としてカウントすることができません.

「左官工事業」か「防水工事業」のいずれかを選択する必要があります.

例えば2020年の6月に防水工事の経験を使うと,同じ時に左官工事はカウント不可になります.

2つの許可業種を10年必要な場合は,20年分の実績を証明する必要があります.

また「左官工事」の経験にカウントしてしまうと,次の更新でも左官工事の専任技術者になってしまいます.

一度選択した工種を変更することができませんのご注意ください.

簡単ではありますが,営業所技術者等(専任技術者)の実務経験についてでした.

ここまでお読みいただき,ありがとうございます.

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【表彰】

【運営サイト】