定款の写しは建設業許可の必要書類

この記事は建設業許可で必要な定款の写しが見つからない場合の対応方法について

定款とは株式会社など法人のルールを定めた物です.

定款が必要になるのは許認可手続き銀行融資などで,役所や銀行に提出を求められることが有ります.

建設業許可でも最新の定款のコピーが要求されます.

役所や金融機関の手続きで必要な定款ですが,普段は使うことが無い書類です.

なので手続きで必要な時に,何処を探しても見つからない時があります.

マンガ,定款が見つからない場合の対処法

対応方法は,いくつか有ります.

- 設立時の専門家に確認

- 公証役場で定款を交付請求

- 再作成(変更なければ作るだけ)

- 再作成→株主総会(変更あり)

まずは会社設立を依頼した専門家に確認.

事務所が保存している可能性あり.

次に会社設立時に定款を提出した公証役場で再発行してもらう.

もしくは会社の登記簿(全部事項証明書)を参考に作成し直す方法があります.

会社の状況に応じて,取れる方法が変わります.

会社設立を依頼した専門家に確認

法人を作った時に,サポートを依頼した専門家(行政書士,司法書士,税理士)などに確認します.

専門家の事務所に副本が残っていれば,コピーかPDFを送信してもらいます.

(大抵の事務所は,PDFで保存していると思います.)

最新の定款が出てくれば,問題は解決します.

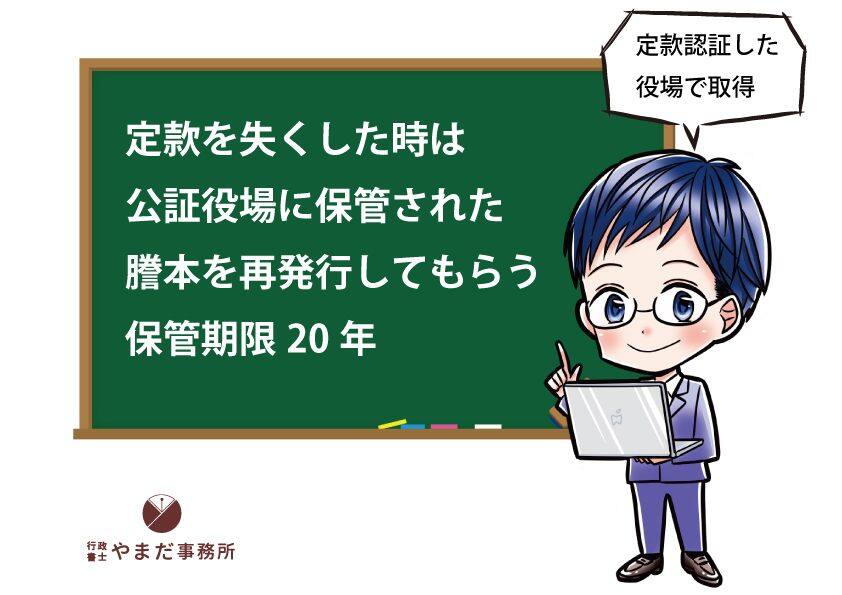

公証役場で定款謄本の交付請求

公証役場には,会社設立時の定款が保管されています.

認証を受けた公証役場に,定款謄本を交付申請することで入手できます.

保管期間が20年間なので,歴史のある会社の場合,残っていない可能性があります.

第二十七条 公証人は,書類及び帳簿を,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる期間保存しなければならない.ただし,履行につき確定期限のある債務又は存続期間の定めのある権利義務に関する法律行為につき作成した証書の原本については,その期限の到来又はその期間の満了の翌年から十年を経過したときは,この限りでない.

一 証書の原本,証書原簿,公証人の保存する私署証書及び定款,認証簿(第三号に掲げるものを除く.),信託表示簿 二十年

公証役場によっては,もっと前の定款が残っている可能性があります.

ダメ元でも認証を受けた公証役場に問合せしてみる事をお勧めします.

(残っていればラッキーという感じで.)

公証役場で再発行可能な定款は,一番最初(原始定款)のものです.

設立から現在の間に,資本金や商号,事業目的などを変更ししていた場合は,最新の情報に訂正が必要です.

定款の請求方法

請求方法は,認証を受けた公証役場に必要書類を提出することで可能です.

謄本1枚につき250円の発行手数料がかかります.

定款が5枚なら1250円の手数料を役場に納めます.

原則的に公証役場への来所が必要です.

(本人確認のために)

あと請求できる人も限定されております.

請求できる人

- 定款作成の嘱託人(当事者,発起人など)

- 嘱託人の承継人(相続人,債権の譲受人など)

- 当該定款に「法律上の利害関係がある者」

法律上の利害関係がある者については,公証役場で判断が分かれます.

事前に役場で問合せが必要です.

提出書類

請求者が当事者本人:本人確認書類

- 実印と印鑑証明書

- 運転免許証

- マイナンバーカード

- (顔写真のついた役所発行の身分証明書)

現在のパスポートですが,住所の記入欄が「連絡先」となっています.

パスポートを使う場合は,別途住所を証明する公的書類が必要です.

あと公証役場によっては,会社の実印(丸印)が必要になることも.

請求者が代理人(行政書士など)の場合

- 請求人の委任状と印鑑証明書

- 代理人の本人確認書類(上記参照)

委任状は,公証役場のホームページからダウンロード可能です.

法律上の利害関係者

- 請求人の委任状と印鑑証明書

- 利害関係者の本人確認書類(上記参照)

- 利害関係人を証明する資料(要問合せ)

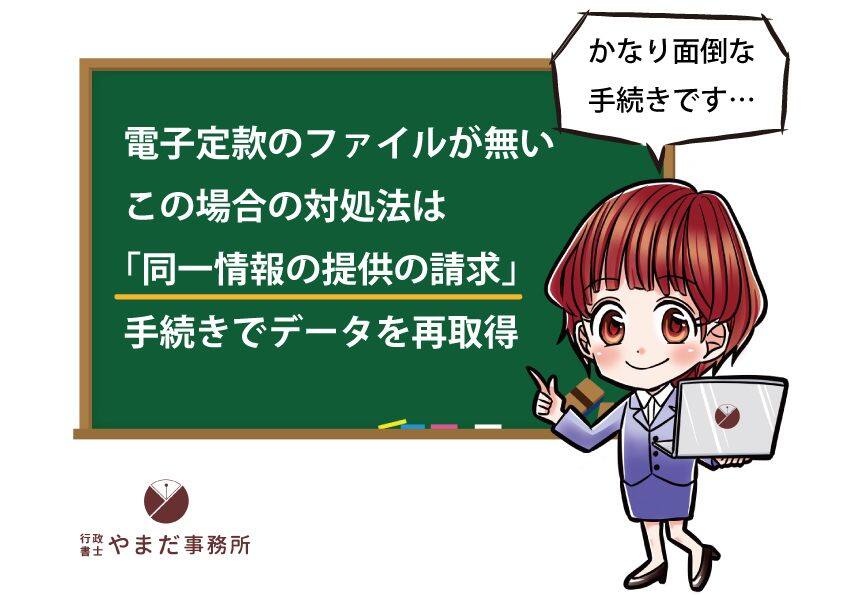

同一情報の提供の請求手続き「電子定款」

次は電子定款で認証を受けていた場合です.

電子定款にすると収入印紙代が節約できるので,最近の定款は殆ど電子定款だと思います.

電子定款のPDFがPCの故障などで紛失した場合の対処法です.

手続きがかなり複雑で面倒です.

当サイトには申請手続きの流れを簡単に書き記します.

- 電子証明書の取得

- 公証人への連絡(電話・ファックス)

- 登記・供託オンライン申請システムのダウンロード

- 登記・供託オンライン申請システムに必用情報の入力

- 申請書様式一覧の表示(同一の情報の提供の請求)

- 申請書様式の作成と保存

- 電子署名の付与

- 請求情報の送信

- 到達通知の確認

- 公証役場へ来訪(公証人から受け取る)

この様な手続きが必要になります.

詳細な手続き方法は,法務省のサイトに記載されております.

電子証明書の購入,登記・供託システムのダウンロード,公証役場への連絡と来訪.

恐ろしい程に手間がかかります.

定款の再作成

ラストは定款の再作成です.

これは文字通り,定款を作り直すものです.

公証役場で定款を取得しても,多くの場合で再作成が必要になるかと思います.

(大抵は変更事項が発生している為)

再作成は公証人の認証は不要です.

また収入印紙も不要です.

基本的に会社内の手続きで完結します.

(株主総会が必要な場合あり)

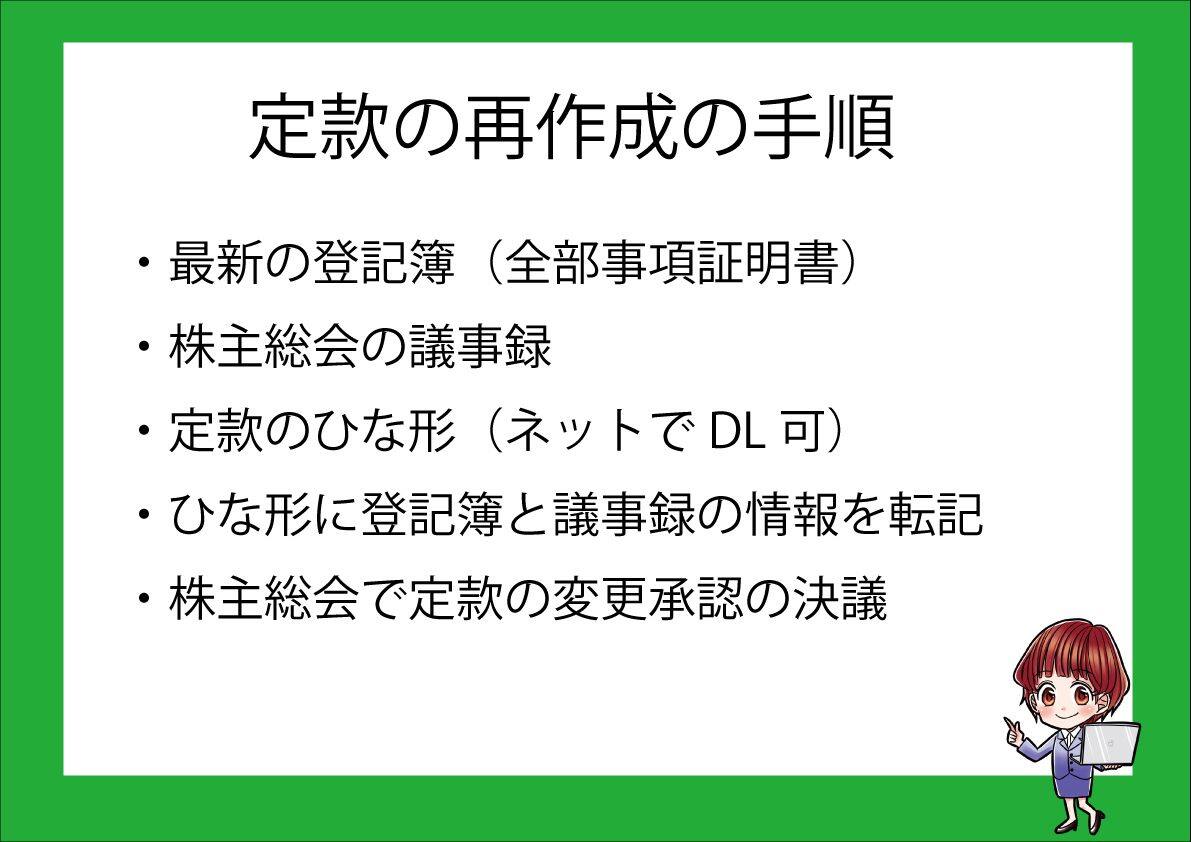

再作成する手順

まずは定款再作成に必要な書類を準備します.

- 会社の登記簿(全部事項証明書)

- 定款を変更した時の株主総会の議事録

会社の登記簿は最新の物を準備します.

法務局で最新の物を取得が良し.

登記簿の内容を転記する

まずは全部事項証明書(登記簿)に書かれた内容をひな形に書き写します.

この時に定款は,ご自身で作成,もしくはネットで定款のひな形をダウンロードでもOKです.

「定款 ひな形」,「定款 見本」で検索すると,色々なサイトがヒットします.

登記簿に書かれていない内容を記入

登記事項を書き写した後は,登記簿に書かれていない内容を記入します.

こちらは株主総会や取締役会の議事録を参考に作成していきます.

設立時から変更が無い場合は,ここで終了です.

株主総会で定款の変更承認

定款の原案が完成したら,最後は株主総会で変更決議を取ります.

定款の変更は,株主総会の特別決議が必要です.

出席者の過半数の出席,出席者の三分の二以上の賛成で決議可能です.

株主が自分や身内だけなら,簡単に終了します.

(第3者がいる場合は,時間と手間が掛かる)

株主総会で承認されれば,株主総会の議事録を作成します.

議事録とセットで新しい定款が完成します.

.png)

建設業許可で必要な定款を失くした時の対応方法でした.

ここまでお読みいただき,ありがとうございました.

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【表彰】

【運営サイト】