建設業の個人事業主の補佐経験で常勤役員等になる

この記事は建設業許可の常勤役員等(経管)を個人事業主の補佐経験でなる場合の必要書類をご紹介します

補佐経験で建設業許可を取るのは難易度が高いですが…

キチンと書類を集めて、担当官との相談を行いOKを頂ければ許可は取れます。

(個人事業主の場合、専従者の証明が必須)

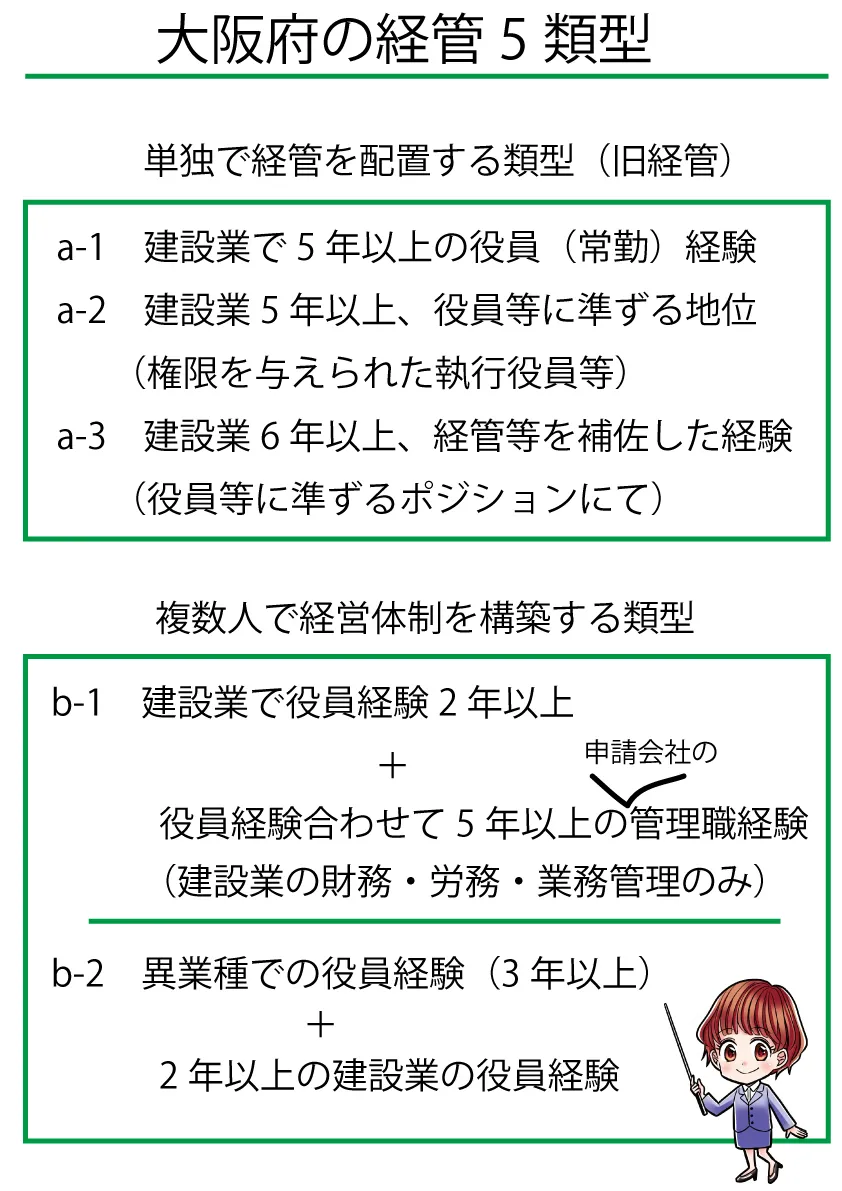

個人事業主の補佐経験はa-3カテゴリになります.

常勤役員等(経管)になれるのは上記の5つのカテゴリの経験を積んだ人が,役員か個人事業主である事が必要です.

個人事業主の補佐経験は,a-3カテゴリに該当します.

- 建設業

- 個人事業主に準ずる地位

- 経営業務の管理責任者の業務を補佐

- 補佐業務を6年以上

上記の4つの条件を役所に証明することが出来れば,その人が単独で常勤役員等に就任することが可能です.

個人事業主の補佐である事を証明するのが大変です.

事業主に次ぐ地位である事を客観的に証明する書類が少ないため.

元々,個人事業主の補佐経験は救済措置です.

個人事業主が建設業許可を取った場合は,原則的に本人一代限りで消滅してしまいます.

事業主本人が亡くなられると,支配人などの経管の要件を満たした人物がいなければ,廃業の憂き目にあいます.

その状況を救済するために個人事業主の仕事を手伝ってきた配偶者や子息が常勤役員等になれるように用意されたものです.

令和2年の10月より,建設業許可の相続による承継が可能になりました.この場合でも常勤役員等(経管)や専任技術者の要件は満たす必要があります.

許可の相続は大阪府との協議が必要です.

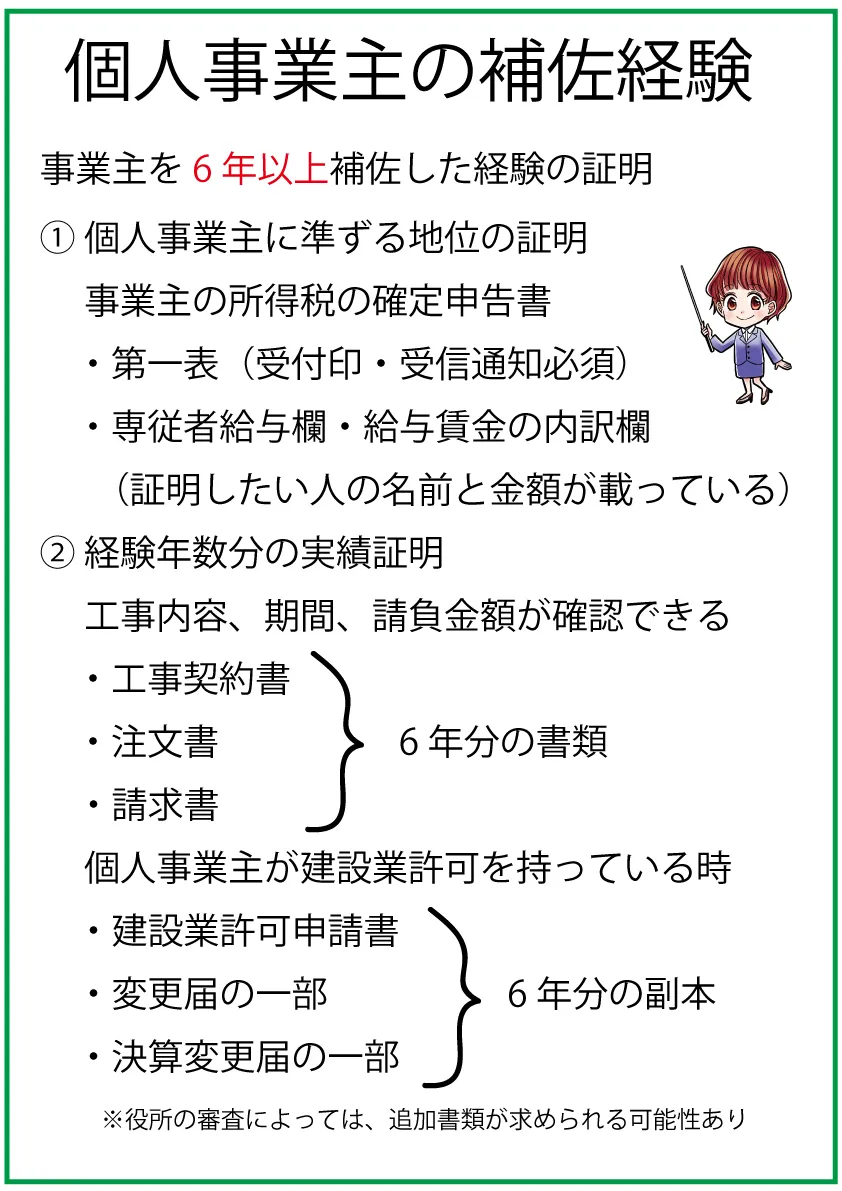

個人事業主の補佐経験を証明する書類

①の部分が個人事業主に準ずる地位(専従者など)を証明する書類です.②は建設業の補佐経験を6年以上勤めていた実績を証明するものです.

個人事業主に準ずる地位の証明

準ずる地位の証明は確定申告書になります.

- 事業主の所得税の確定申告書

- 第一表(受付印or受信通知)

- 専従者欄

- 賃金給与の内訳欄

補佐経験を証明する部分は,専従者欄,賃金給与の内訳欄に名前が載っている事.

あと常勤として相応しい給与を貰っていた事です.

これを最低でも6年分準備する必要があります.

建設業の補佐経験を証明する書類

個人事業主で建設業をしていたことを証明するものです.

- 工事の契約書,注文書請書,請求書等

(工事期間,内容,請負金額が確認できるもの)

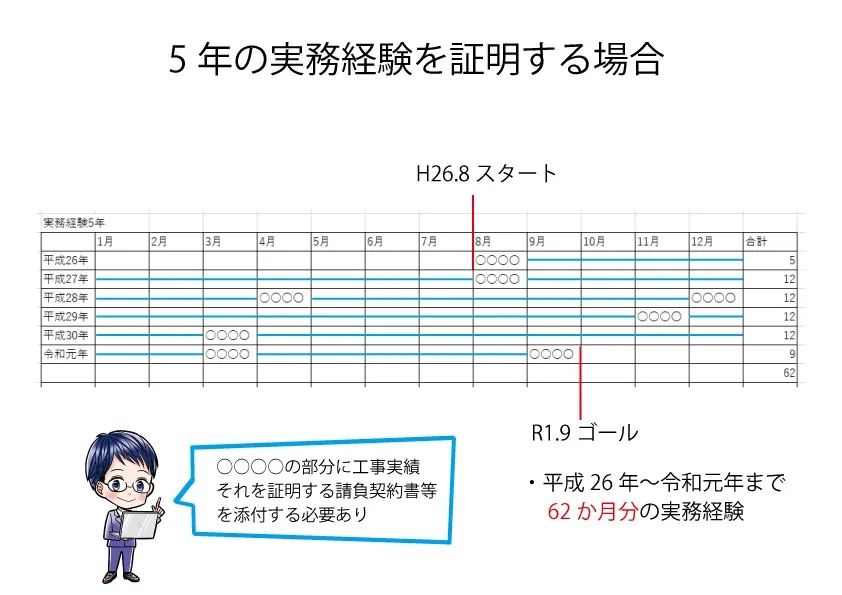

請求書の計算方法

大阪府のルールでは,請求書の間隔が12か月以上開かなければ連続した期間とみなされます.

図は「○○○○」の月の請求書を出した形にしています.

この様に一月事に1枚出す必要はなく12か月の間隔を保つようにすると良いです.

ルール通りに提出するなら,12か月に1枚でもOKですけど,提出した注文書などが工事と認められないとカウント除外されてしまいます.

(樹木の剪定,人工出し,保守点検などメンテナンスはNGです.)

リスクヘッジの為に6か月に1枚くらい提出する方が良いと思います.

建設業許可業者の個人事業主の補佐経験で常勤役員等に

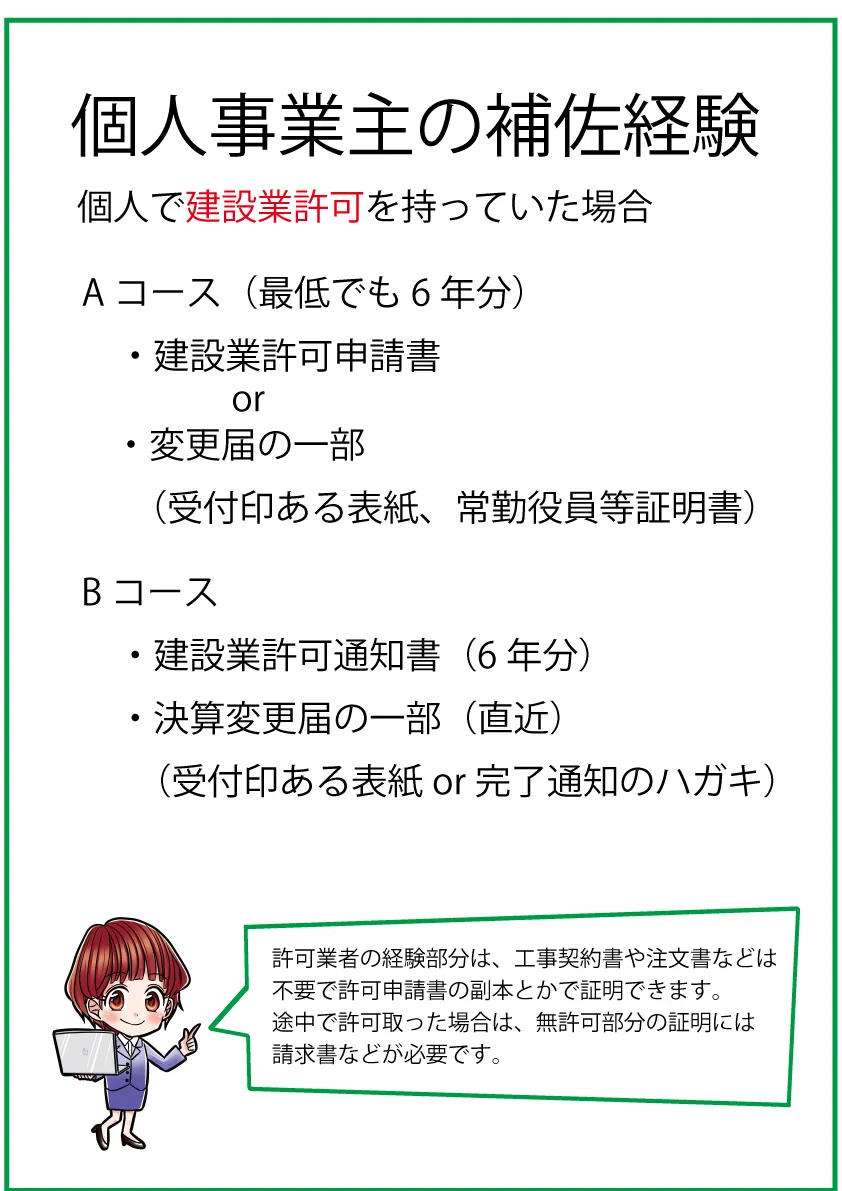

次は建設業許可のライセンスを持っていた個人事業主の補佐経験です.

許可業者の個人の補佐経験を証明する為の書類

建設業許可業者だった場合は請求書の代わりに許可申請書の副本のコピーを提出することに

あと準ずる地位の証明書類(確定申告など)も必要です.

Aコースの場合

まずはAコースから

- 建設業許可申請書の副本

または

- 変更届の一部

- 受付印のある表紙

- 常勤役員等の証明書(様式第7号)

どちらの書類も経験年数分必要です.

Bコースの書類

次はBパターンで証明する場合です.

- 建設業許可通知書(経験年数分)

- 決算変更届の表紙(受付印あり)or完了通知のハガキ

こちらは決算変更届の書類で証明するパターンです.

以上で個人事業主の補佐経験で常勤役員等になる時の必要書類でした.

ここまでお読みいただき,ありがとうございます.

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【表彰】

【運営サイト】