様式第九号・実務経験証明書とは

このコンテンツでは,専任技術者の経験を立証するために提出する実務経験証明書の書き方をご紹介します.

この記事では大阪府知事許可での証明方法をご紹介します.

他の都道府県や各地の地方整備局(大臣許可)は別のコンテンツに掲載予定です.

実務経験証明書で取り上げる項目は以下の通りです.

- 証明したい許可業種

- 経験を証明する会社や人

- 専技候補の情報

- 経験した工事の名称と期間

- 当時の肩書

- 合計年数

大阪府知事許可での実務経験の計算方法

書き方に入る前に,専任技術者の実務経験について軽くご紹介します.

大阪府知事許可で建設業を取る場合は,実務経験が連続していることが重要です.

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/

引用元:大阪府まちづくり部建築振興課の建設業許可の手引きより

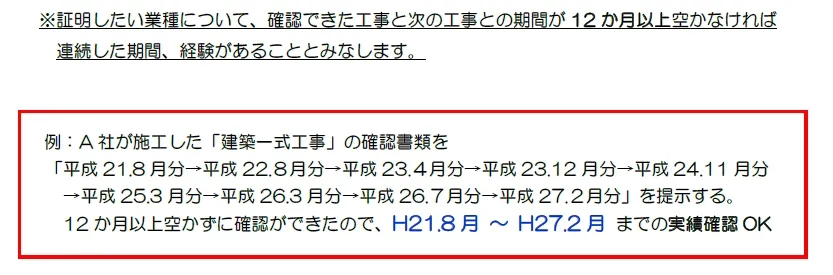

大阪府では,工事と工事の間が12か月以上空白が無ければ,連続した経験があると見做されます.

理論上では365日ごとに1枚の請負契約書があれば問題ないです.

実務的には半年から10か月に1枚の確認資料を添付した工事を記入します.

(行政庁からダメ出しを受けたときのリスクヘッジ)

あと専任技術者の実務経験として認められる仕事も制限があります.

人工出し(常用工事)や樹木の剪定は実務経験としてカウントされません.

最後に実務経験は重複して計算不可です.

例えば,令和元年の4月に一人の技術者が内装工事と塗装工事をしたとします.

この場合,実務経験証明書で使えるのは片方だけです.

あと電気工事や消防設備工事など,資格が必須の工事の場合,実務経験は資格取得後のみカウント可能です.

他にも解体業の実務経験は,解体工事業登録か建設業許可(解体)での実務経験のみなど.

電気工事業の実務経験で,曲者なのが電気工事業登録をしていない状態で電気工事をした場合の経験はカウント除外になります.

以前に建設業許可を希望した際に,専技の要件を満たせずに涙を呑んだ方が居られました.

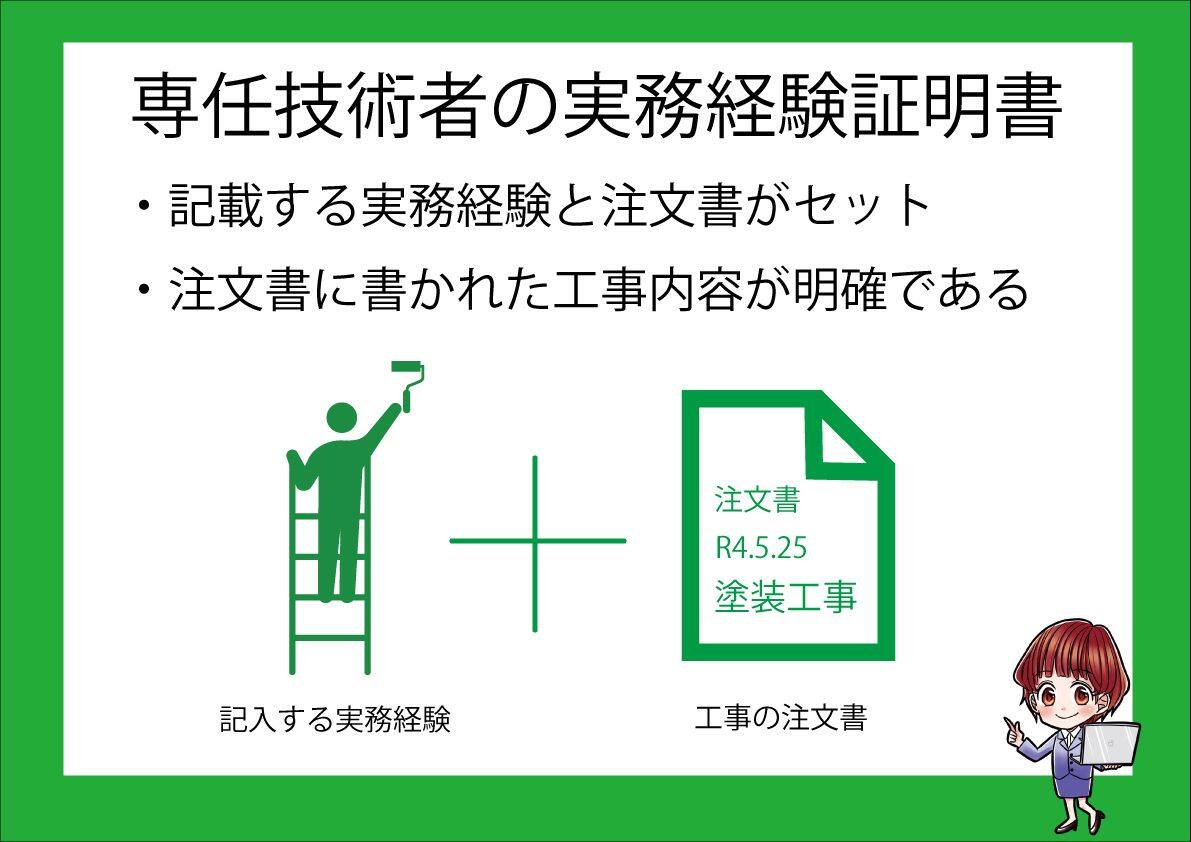

実務経験証明書に記載する工事は注文書とセット

まず専任技術者の実務経験証明書に書く工事は,注文書や請負契約書がセットになります.

本当に工事をした裏付け書類(自社で作成していない書類)が必要です.

例えば令和2年10月に,○○大学の視聴覚室で放送機械設置工事を行ったと書く場合,取引先から交付された注文書(コピー)の提出が必須です.

また工事の種類が許可業種に該当している事も重要.

証明書に書いた工事内容が,審査で認められなかった場合,実務経験の期間が途切れてしまいます.

工事をした本人や元請会社は分かっているから,注文書の内容が端折られていたりすることが普通にあります.

注文書に書かれた工事名や工事内容で実務経験にカウントされるのか不安が生じた時は,許可行政庁の担当官に確認を取る事が大事です.

実務経験証明書の白紙見本

まずは何も書かれていない実務経験証明書を掲載いたします.

この画像は大阪府建築振興課が公開しているPDFをwebp形式の画像に変換した物です.

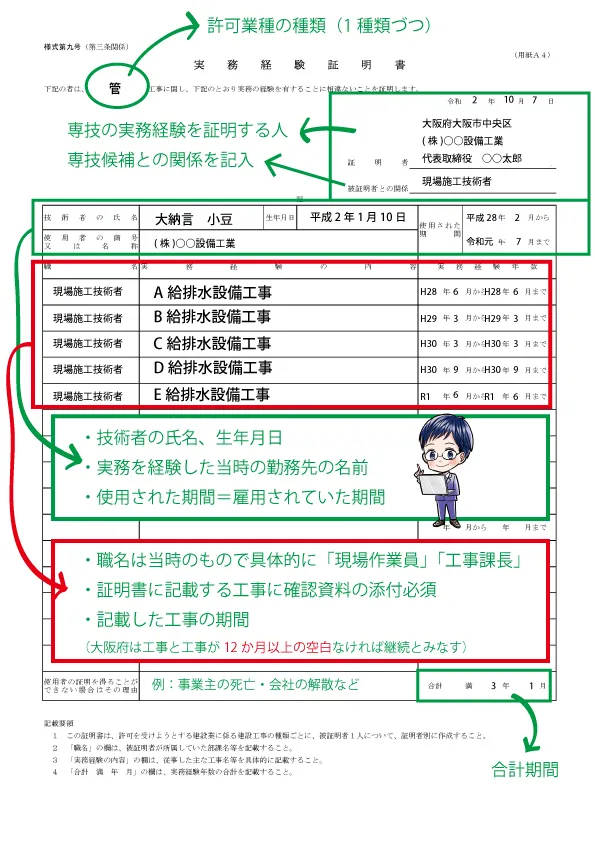

実務経験証明書の書き方を図解で説明

この画像は実務経験証明書の記載方法を1枚の絵で表したものです.

上記の図解は分かり易さを重視した結果,正確さを些か犠牲にした面があります.

ご了承頂けると幸いです.

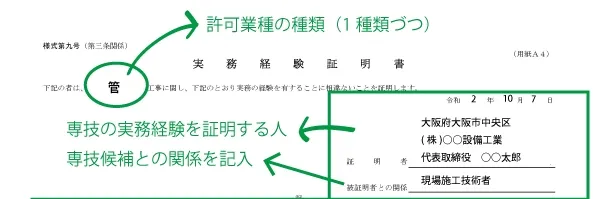

実務経験証明書の上部の書き方

- 許可業種の記入

「下記の者は 工事に関し 」と書かれた部分です.

括弧内に証明したい許可業種を記入します.

例では管工事なので,「管」と記入しています.

- 日付

書類を作成した日付を記入します.

- 証明者

専任技術者候補の経験を証明する会社や人物について.

住所,会社名,役職名,氏名を記入します.

印鑑法人の場合は,法務局に登録した会社印(丸印)個人の場合は実印を押印します.

令和3年1月で建設業許可の押印は廃止されました.

証明者が元勤務先など他社証明の場合,前の職場から許可申請書や請求書などを借りる必要がありハードルが一気に上昇します.

- 被証明書との関係

証明者の会社で働いているならば,「社員」や「現場施工技術者」など

証明者の会社の役員なら「役員」や「代表取締役」など

元勤務先などの場合は,「元社員」や「元役員」など

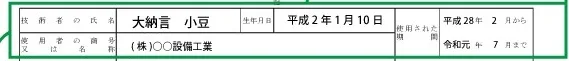

実務経験証明書の中段部分の書き方

- 技術者の氏名生年月日

証明する専任技術者候補の名前と生年月日を記入します.

- 雇用者の商号又は名称

技術者が実務を経験した当時の会社名を記入します.

(今の会社とは限らない)

- 使用された期間

当時の会社の雇用期間を記入します.

実務経験の証明期間ではありません.

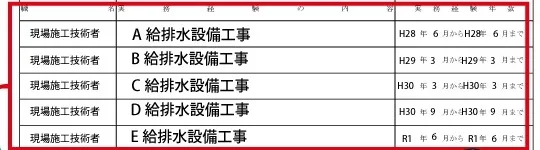

実務経験証明書の下段の書き方

- 職名

実務経験を得た当時の役職名を記入します.

例:「工事主任」,「工事課長」,「工事部長」,「現場作業員」,「現場施工技術者」,「代表取締役」など

- 実務経験の内容

証明したい工事名を記入します.

個人名が入る場合は,「A」などの記号を用いて特定できない様にします.

- 実務経験年数

証明書に記載いた工事の着工から完了までの期間を記載します.

大阪府は12か月以上の空白が無ければ継続となりますので,他所の役所とは書き方が微妙に違います.

実務経験証明書の最下段の書き方

- 使用者の証明を得ることが出来ない場合の理由

証明者の会社が倒産して存在しない場合や個人事業主が亡くなって,証明者が別人になる時に理由を記入します.

例:「平成○○年○○月 会社清算のため」など

- 合計

上記の実務経験の合計を記入します.

実務経験証明書の記載例

最後に実務経験証明書の完成後のサンプルを掲載します.

- 3年分の実務経験証明書

- 5年分

- 10年分

サンプルは3種類ご用意いたしました.

記載した内容は架空のもので,いかなる団体も個人とも一切関係ございません.

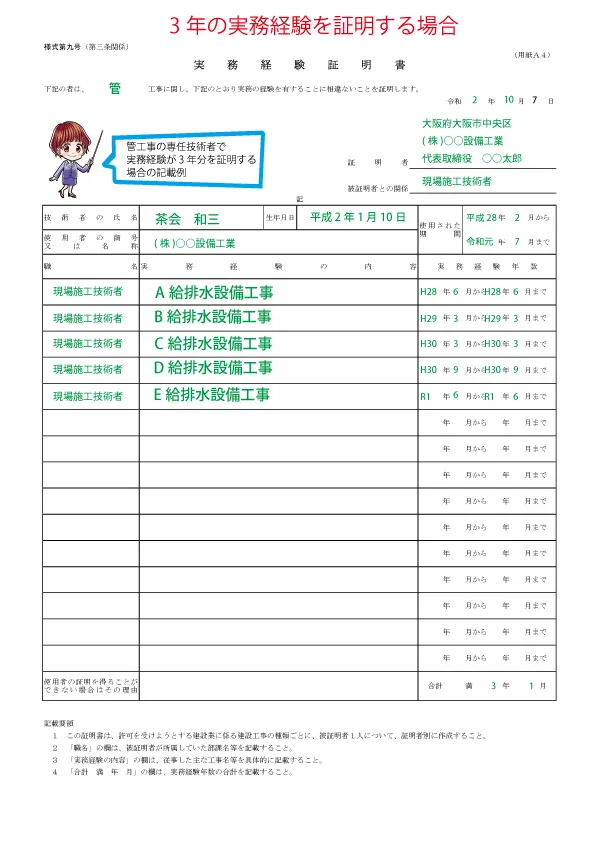

3年分の実務経験証明書の記載例

こちらは3年分の経験を証明したものになります.

技術者が大学工学部など指定学科を卒業していたり,2級の技能士を持っている場合に該当します.

大学の電子工学を卒業など指定学科を活用しての実務経験証明の場合…

卒業証明書と履修科目一覧を持って役所の担当官に事前確認を取る事をお勧めします.

(指定学科がダメだった場合,許可の前提が崩れてしまうため)

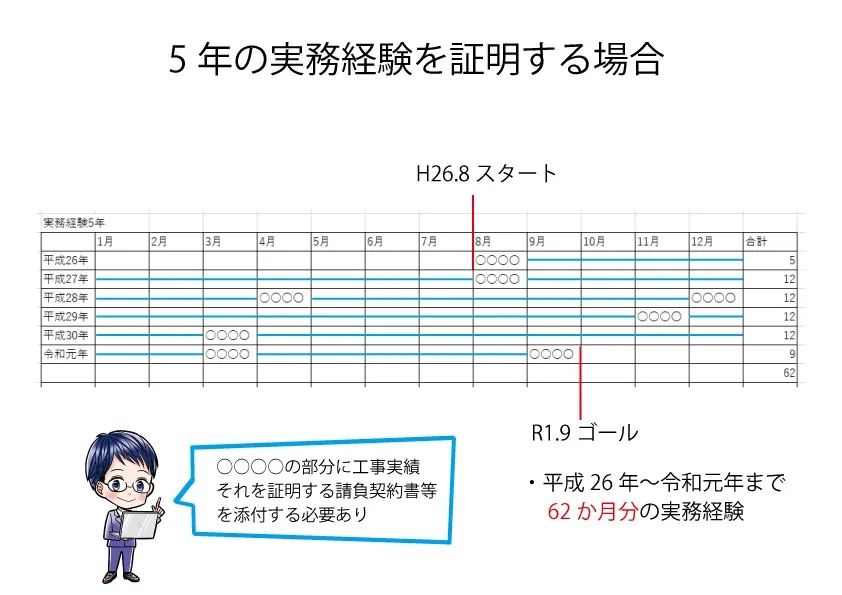

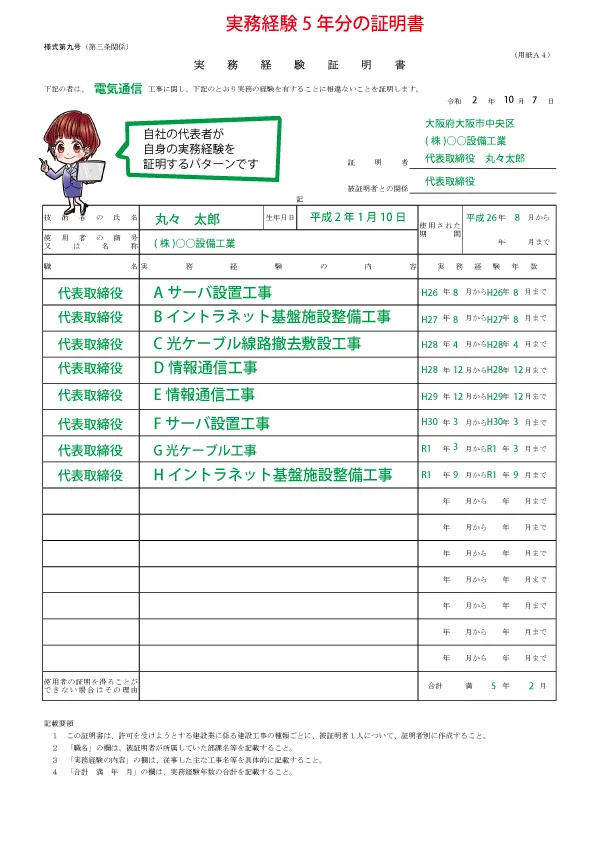

5年分の実務経験証明書の見本

5年の実務経験証明書は技術者が工業高校など指定学科を卒業していた場合です.

専門士を付与されない専門学校もこれに該当します.

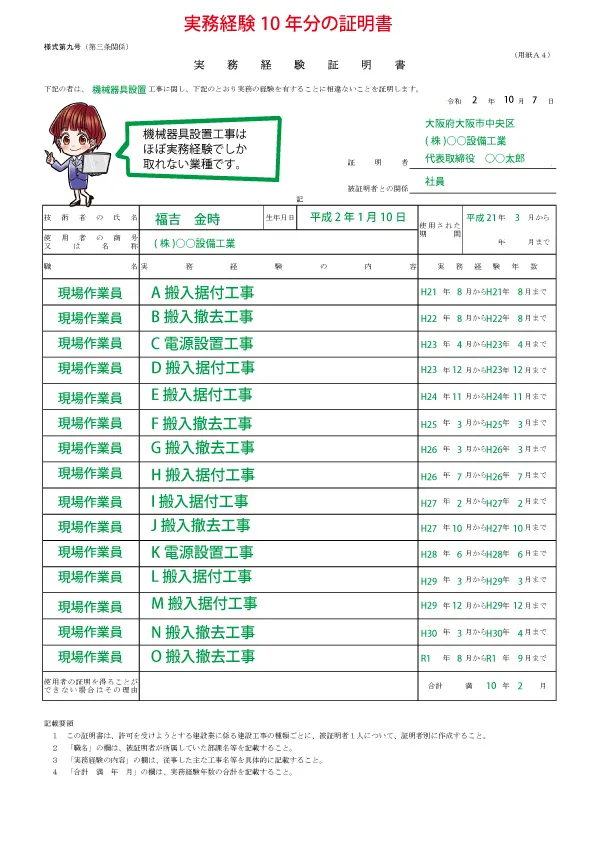

10年の実務経験証明書のサンプル

最後は10年分の実務経験証明書です.

これは国家資格も指定学科を卒業に該当しない場合に必要な証明期間です.

ちなみに電気通信と機械器具設置工事は,ほぼ実務経験での証明になります.

理由はこの2業種を取れる国家資格者が非常に少ないためです.

特に機械器具設置工事は取るのが非常に難しい許可業種と言われています.

専任技術者の実務経験証明書の書き方でした.ここまでお読みいただき,ありがとうございます.

建設業許可申請をされる方の参考になれば嬉しいです.

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【運営サイト】

著書のご紹介

個別無料相談受付中

お客様専用フォーム