【建設業許可大阪】高専の建築学科を卒業した方が専任技術者になるは3年の実務経験が必要です。

専任技術者の選任で悩む人の4コマイラストです。

実際にあったご質問

新規で建設業許可の取得を希望される方でこのような質問がありました.

プライバシーの保護のため,会社名や個人名が特定できないように加工してコンテンツとさせていただきました.

質問内容

- 自社の技術者でなれる専任技術者について.

- 大阪府知事許可を新規で取得希望.

- 4000万円以上の下請けに出す工事の予定がないので一般建設業許可.

- 希望する許可業種は「大工工事」,「左官工事」,「屋根工事」,「内装工事」がメイン.

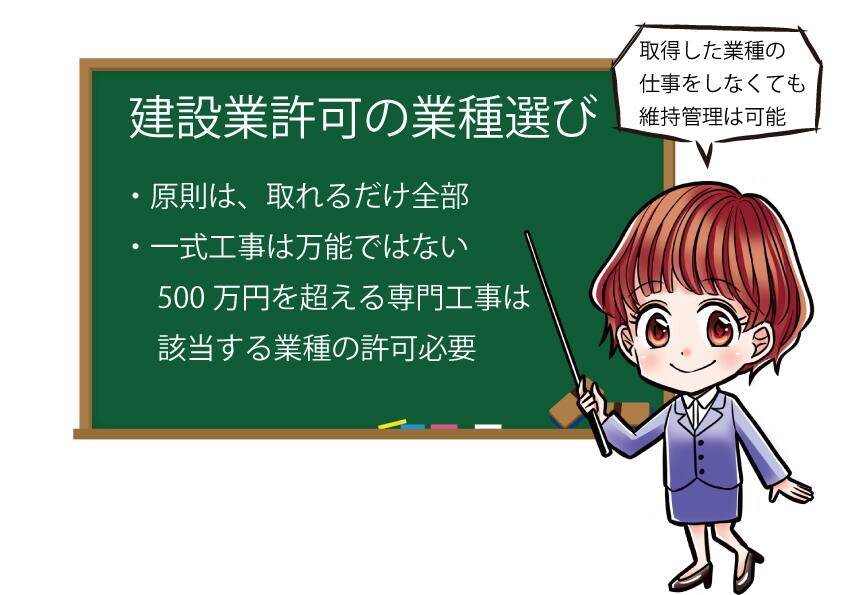

- 他にも取れるならば他の許可業種も.

- 専任技術者候補は高等専門学校の建築学科を卒業.

- 現場経験は屋根工事が3年以上,左官工事が5年,大工工事が5年で内装工事は2年以上.

- 左官工事と大工工事が1年間は同じ年に実務経験を積んでいる.

- 技術者は2級の建築施工管理技士の建築の資格を保有している.

質問内容をまとめると以下の状況になります.

回答

確実に取れる許可業種は「建築一式工事業」と「解体工事業」です.

取れる可能性が高い業種は「大工工事業」,「屋根工事業」,「左官工事」になります.

1年の実務経験を積み重ねることで「内装工事業」の業種も取得が可能です.

※”取れる可能性が高い”と書かせていただいたのは,証明書類が全部揃ったことが前提になります.

請求書などを処分,紛失していた場合は現段階では厳しい可能性があるからです.

解説

御社の技術者が二級施工管理技士の建築の資格を有しておられるので,免状があるので「建築一式工事業」と「解体工事業」を取得することが可能です.

建設業関連の資格があると,実務経験の証明が不要にあります.

これは資格を持っていない方と比べると圧倒的に有利です.

次に技術者が高専の建築学科を卒業されておられるとのこと.

大阪府の建設業許可の手引きを参照すると,高専の建築学科を卒業している場合は3年の実務経験で専任技術者になることが可能です.

御社は「屋根工事業」が3年以上,「大工工事業」が5年,「左官工事業」が5年あるとのことですので,この3つの業種の実務経験の必要条件を満たしていることになります.

大工と左官工事が1年間だけ重複していますので,大工か左官の経験が片方が4年に減りますが,それでも何れも3年を超えていますので大丈夫ですね.

「内装工事業」ですが,証明できる実務経験が2年ですので,「内装工事業」の技術者になるためには後1年の実務経験が必要になります.

参考までに大学短大高専専門学校専門課程(専門士)の建築学科を卒業した場合で実務経験が短縮される許可業種の一覧を掲載いたします.

| 大学等の建築学科を卒業 | |

|---|---|

| 建築工事業 | ガラス工事業 |

| 内装工事事業 | 大工工業事 |

| 左官工事業 | とび工事業 |

| 石工事業 | 屋根工事業 |

| タイルレンガブロック工事業 | 塗装工事業 |

| 解体工事業 | 管工事業 |

| 水道施設工事業 | 清掃工事業 |

| 鋼構造物工事業 | 鉄筋工事業 |

| 板金工事業 | 防水工事業 |

| 機械器具設置工事業 | 消防設備工事業 |

| 熱絶縁工事業 | 造園工事業 |

| 建具工事業 |

大学等の建築学科を卒業すると一部の土木関係の許可業種を除く23業種の実務経験が短縮されることになります.

通常ですと10年が必要なところが7年も早く専任技術者になれるのは大きなアドバンテージですね.

専任技術者の実務経験での注意点

専任技術者の証明書類はケースごとにかなりことなります.

ご興味のある方は専任技術者についてで画像を詳しくご紹介しています.

今回のご質問者様のケースは実務経験と資格と学歴の3つを活用したした専任技術者ですので,応用編といった形になります.

この方が許可申請する場合の注意点をいくつかご紹介します.

二級建築施工管理技士で「建築一式工事」の業種を証明できるのは「建築」分野のみ.

同じ時期に複数の経験を積んでいても,片方しか実務経験として計上することができない.

許可申請の時期をいつするのか?

二級施工管理技士でも分野によって技術者になれる業種が違います.

相談者様は二級建築施工管理技士の「建築」を持っておられました.

この資格は「建築一式工事」と「解体工事」の二種類の業種で専任技術者になることが可能です.

今回は「大工工事」,「左官工事」,「屋根工事」,「内装工事」の4つを希望されていましたが,上記の資格では何れもカバーしていませんでした.

専任技術者の要件で資格者は非常に強いといえますが,資格の内容によっては取得希望の業種が取れない可能性があります.

ちなみに二級建築施工管理技士は「建築」,「躯体」,「仕上げ」の3つの分類され専任技術者として活用できる分野が異なります.

| 二級建築施工管理技士(建築) | 建築一式工事解体工事 |

|---|---|

| 二級建築施工管理技士(躯体) |

大工,とび土工工事,タイルレンガブロック工事,鋼構造物工事, |

|

二級建築施工管理技士 |

大工,左官工事,石工事,屋根工事,タイルレンガブロック工事,板金工事,ガラス工事,塗装工事,防水工事,内装工事,熱絶縁工事,建具工事 |

ご相談者様にとって一番都合が良かったのが,二級建築施工管理技士の「仕上げ」でした.

これだと希望業種が全部資格でカバーできました.

建築一式工事は意外と少ない

ちなみにですが建築一式工事をカバーしている資格は非常に少ないです.

1級の建築施工管理技士,2級の建築施工管理技士(建築),一級建築士,二級建築士,くらいしか存在しません.

また消防施設工事は,資格で専任技術者になるには消防設備士しかありません.

機械器具設置工事に至っては,技術士の資格しかありませんので,事実上実務経験でしか取れない許可業種と呼ばれています.

同じ時期に複数の工事を経験しても証明できるのは1個だけ

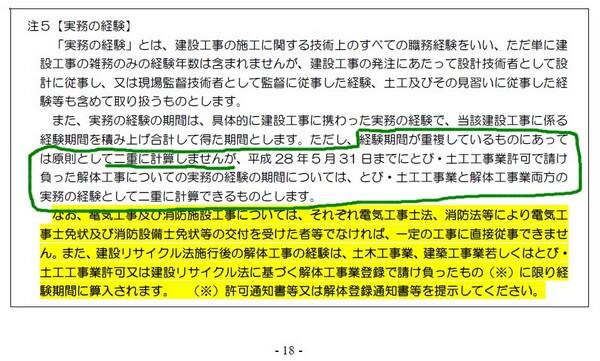

大阪府の建設業許可の手引きの18Pにも原則として経験期間が重複しているものは原則的に二重に計算しませんと明記されています.

解体工事と鳶工事だけは例外的に二重計上できる場合があります.

許可申請するにあたり,どちらの経験を計算に含めるのかを慎重に検討する必要がございます.

許可申請の時期を何時行うか検討が必要です.

ご相談者様は,「大工工事」,「左官工事」,「屋根工事」,「内装工事」を希望されておりました.

今すぐに許可申請をすると大工左官屋根の3業種になり,内装工事は1年後に業種追加申請を行う形になります.

メリットは早い段階で許可業者になれますが,内装工事の申請に余計なコストがかかります.

1年後で内装工事の経験年数をクリアした段階で4業種申請を行った場合ですが,1回の申請で全部取得ができます.

コストと手間は大幅に減らすことが可能になりますが,許可業者になるまでに時間が必要になります.

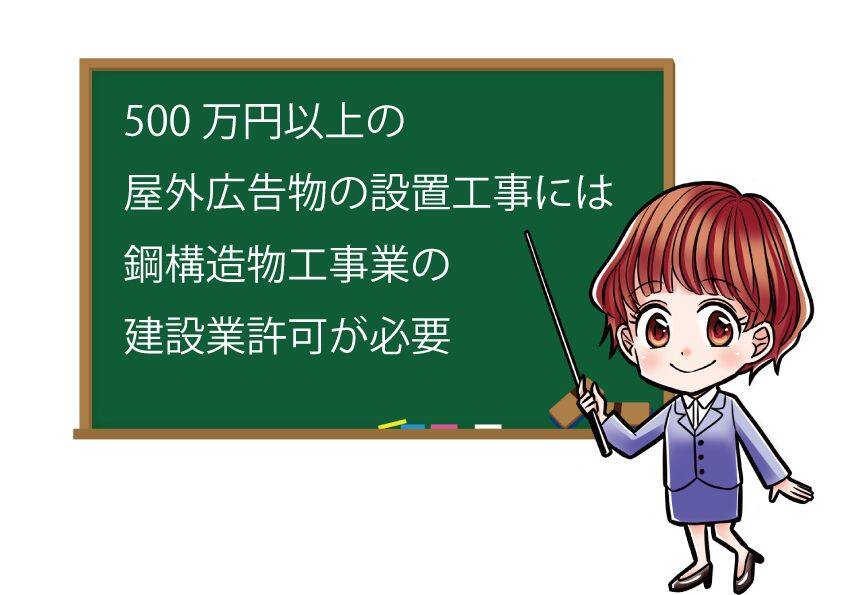

元請けさんからの要請や500万円以上の工事を受注するチャンスが目の前にある時なら,内装工事を外して許可申請するほうが良いです.

特に急ぎではない場合でしたら,1年待って4業種全部を一気に申請することをお勧めします.

建設業許可の申請は色々な検討が必要です.

長々と書き連ねてしまいました,ここまでお読みいただきまして有難うございます.

このように一つのお悩みに対して,様々な問題が出てくるのが建設業許可です.

万能に思える国家資格や建築土木系の学科を卒業した資格にも落とし穴があります.

また実務経験の計算方法やどのような書類が必要なのか?

許可申請をするにベストなタイミングなど,本当に考えることは多岐にわたります.

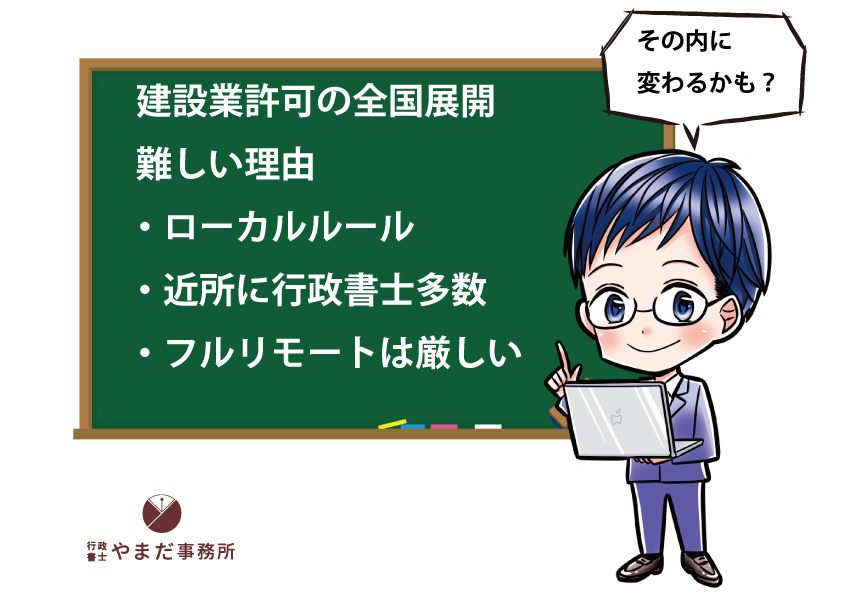

行政書士は,ご依頼者さまにベストな許可を取得するためにアドバイスや申請の代行を致します.

建設業許可でお悩みがある方はご遠慮なく,ご相談ください.

誠実に対応させて頂きます.

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【表彰】

【運営サイト】