500万円以上の請求書を分割すれば許可は要らない?

総額500万円以上の工事でも契約書や注文書を複数に分割すれば,無許可業者でも請け負うことが可能か否かをご紹介します。

500万円を超えた工事を見積書を分割してみた

契約書や請求書の体裁ではなく工事の実態で判断する

結論を先に言いますと.

- 元々1つの工事を分割しても意味が無く,1個の工事と判断される.

- 500万円は発注先や元請からの提供された材料も価格に含まれる.

- 対応策は仕事をお断りするか,許可業者を紹介する.

身も蓋もない話になりますが…

請求書を分割しても実態が1つの請負契約なら役所は1件の仕事と判断します.

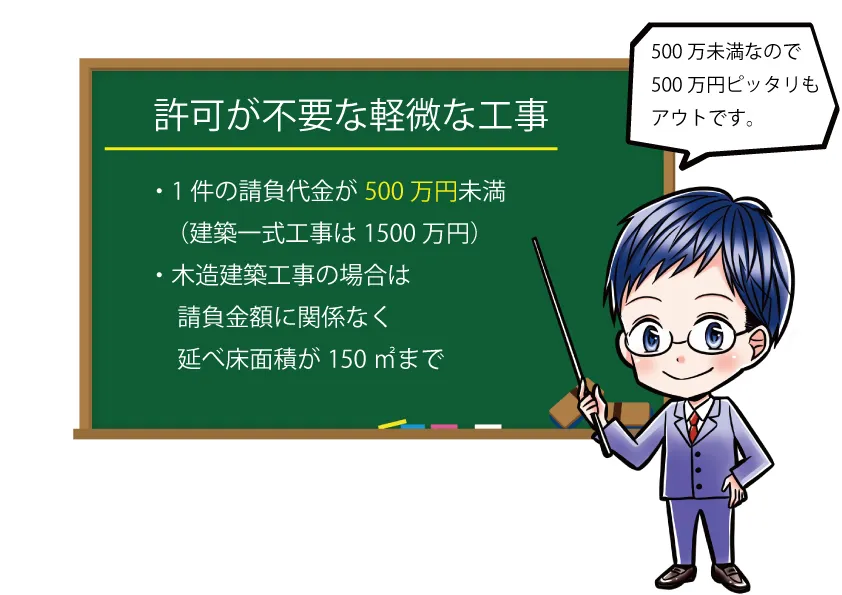

500万円未満の工事なら建設業許可は不要

建設業法や建設業法施行令には,建設業許可が不要な工事の事が書かれています.

許可が不要な工事は以下の通りです.

- 1件の請負代金が500万円未満で(建築一式工事なら1500万円以下)

- 木造建築工事の場合は請負金額に関係なく延べ床面積が150平方メートルまで

建築一式工事は元請専用の仕事なので,多くの場合では500万円の工事が許可が必要なラインになります.

注意点は500万円未満なので,500万円ピッタリでも許可が軽微な工事から外れます.

余談ですが,工事経歴書にも新規の場合は軽微な工事のみ記入できます.

無いとは思いますが,新規申請で500万円以上の工事を記入すると業法違反を堂々と告白することに.

参考までに建設業施行令の条文を掲載します.

第一条の二 法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は,工事一件の請負代金の額が建築一式工事にあつては千五百万円に満たない工事又は延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅工事,建築一式工事以外の建設工事にあつては五百万円に満たない工事とする.

2 前項の請負代金の額は,同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは,各契約の請負代金の額の合計額とする.ただし,正当な理由に基いて契約を分割したときは,この限りでない.

3 注文者が材料を提供する場合においては,その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする.

https://www.town.shibata.miyagi.jp/reiki_int/reiki_honbun/2621700004140925h.html

引用:宮城県柴田町役場のHPより

重要なのは②と③の条文ですね.

分割しても1つの工事とみなされる.

材料費も工事代金の一部になる.

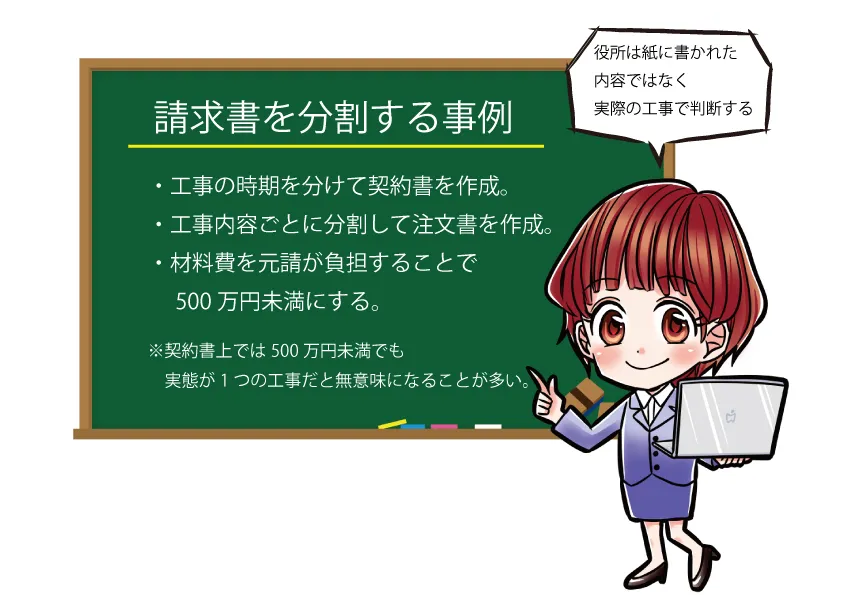

微妙な請求書の分割事例

ここで契約書や注文書を分割する際に使われる方法をご紹介します.

- 工事の時期を分けて契約書を作成.

- 工事内容ごとに分割して注文書を作成.

- 材料費を元請が負担することで500万円以下にする.

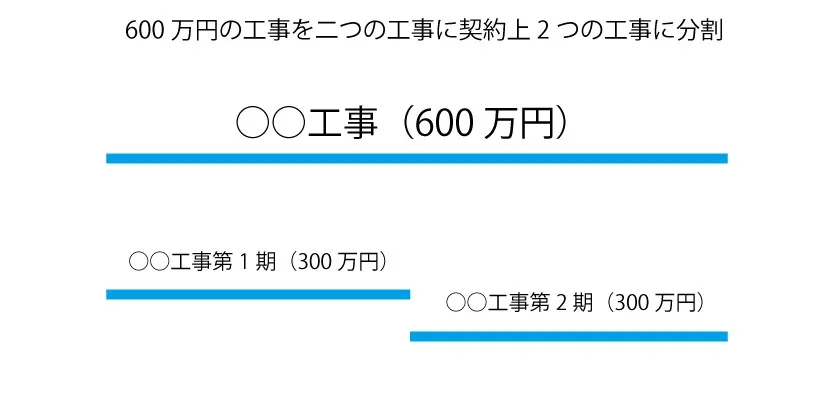

1つの工事を1期2期ごとに契約書を作成した

工期が長い工事を複数の期間に分割して契約書を作成するケースです.

- 1枚目の契約書が「○○工事第1期」

- 2枚目の契約書に「第2期○○工事」

という風に分けて1枚の契約書の請負金額を500万円以下に抑えます.

ペーパー上で分かれているだけで,実態が1つの工事であれば,分割しても建設業許可が必要な工事になってしまいます.

工事の内容ごとに契約書を作成して500万円以下に抑えるケース

次は期間ではなく,工種ごとに契約書を作成する場合です.

例えば700万円の塗装工事があるとします.

700万円なので建設業許可が必要になる工事です.

工事の内容ごとに分割すると以下の様になりました.

- 足場組立の工事に200万円

- 塗装工事で300万円

- 防水工事で200万円

これを一つの契約書ではなく…

とび工事,塗装工事,防水工事に請求書を分けて1つを500万円以下にします.

一見イケそうな感じに見えますね.

建設業法的には,メインの塗装工事と残りは付帯工事という扱いになります.

結局は1つの工事となり塗装工事の許可が必要に.

二つ目の事例

もう一つ事例を紹介します.

650万円のリフォーム工事があるとします.

これを工種事に分割すると以下の様になったとします.

- 大工工事に300万円

- 内装工事に200万円

- 電気工事に150万円

これも大工工事として請負うと500万円以上になり,建設業許可が必要になります.

許可を持っていないので,工事内容ごとに請求書を分けたとします.

これも上記の事例と同じで,メインの工事と付帯工事という扱いになります.

材料費込みにすると500万円を超えるケース

次は工事の材料費をコミコミにすると500万円を超える事例です.

- 材料費250万円

- 工事代300万円

材料の手配から請け負うと550万円の請負代金になります.

このままだと無許可業者では,施行することが不可能になります.

そこでお客さん(発注者元請)が予め材料を購入してもらい,許可を持たない会社は工事のみを行うとします.

こうすることで…

300万円の工事契約になり,建設業許可を持たない会社でも契約できそうな気がします.

これも一見すると大丈夫な様に見えますけども.

建設業法施行令で,お客さんが材料を準備した場合,請負金額は材料費込みとあります.

なのでこの手法でも500万円以下にするのは難しいです.

材料の送料も材料費に含まれます.

材料ですが,材料を現場までに運んだ場合の運送料も500万円の請負代金に含まれます.

とても小さく書かれているので,見逃してしまいそうです.

建設現場で使用する材料の運送料なので,相当以上の金額になります.

人件費やトラックの手配料等々.

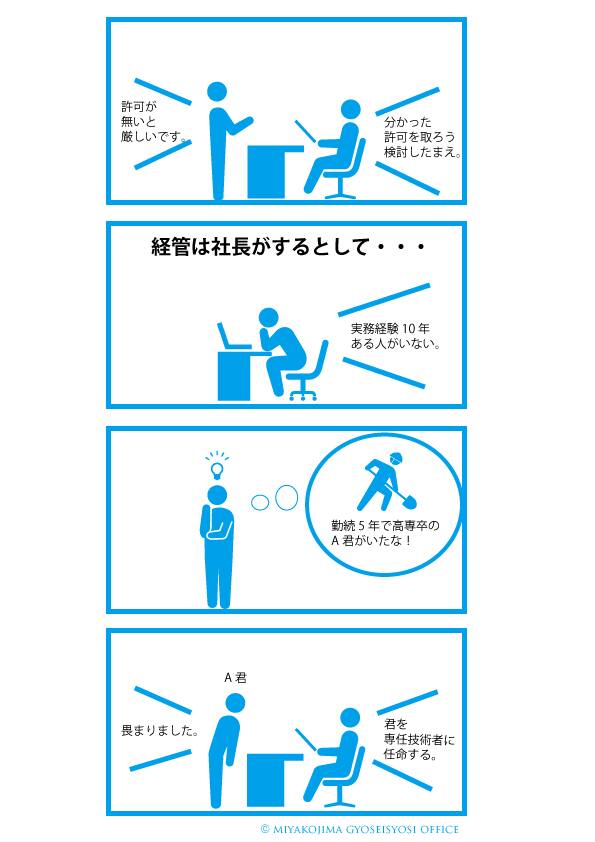

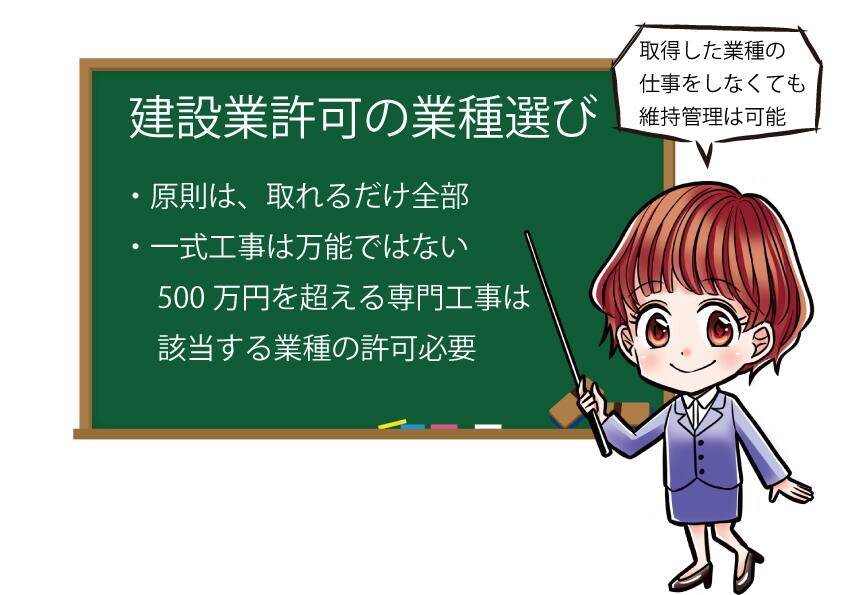

一式工事とすれば許可なしでもOKか?

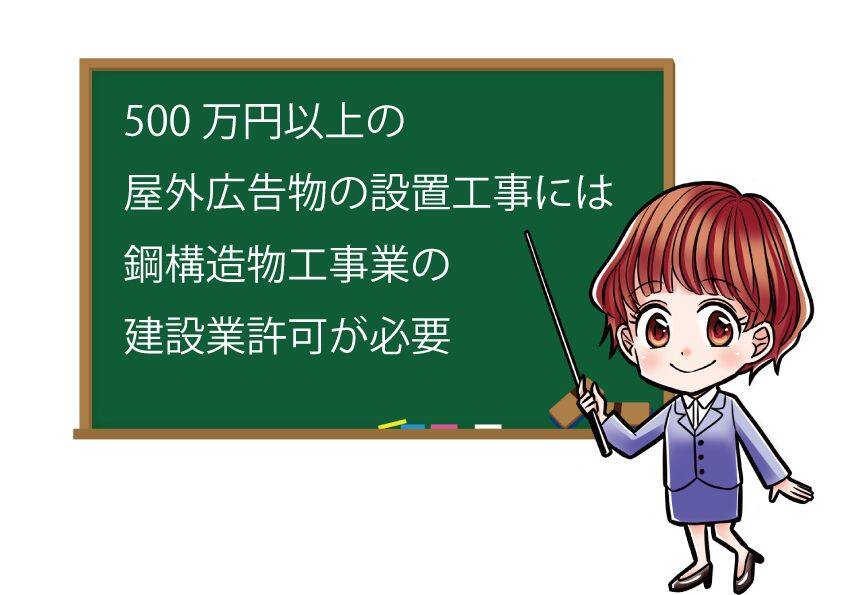

専門工事なら500万円を超えると許可が必要になる.

だったら建築一式工事であれば許可なしでも請け負える様に思えます.

建築一式工事は1500万円まで無許可で請負えますので.

微妙な額のリフォーム工事の場合は事前に建築振興課に問い合わせをすることを強くお勧めします.

リフォーム工事は内装工事や管工事,電気工事と色々な業種が絡んできます.

建築一式工事は,総合的な企画,指導調整のもとに建築物を建設する工事

複数の業者さんに対して指導監督を行う業務であると考えられております.

確かに一式工事とすれば1500万円まで許可なしで大丈夫ですが,監督官庁が一式工事ではないと判断すれば無許可営業となってしまいます.

上記の事例で一式工事にすることは,かなりハイリスクな手法になるといえます.

疑問に思っている施主さんが,大阪府の建築振興課に問い合わせをして,調査が入ってしまう可能性は低くありません.

重要なのでもう一度書きますね.

微妙な額のリフォーム工事の場合は事前に建築振興課に問い合わせをすることを強くお勧めします.

あと一式工事の中に専門工事が含まれて,専門工事の内容が500万円を超える場合は専門技術者を配置する必要があります.

ご興味のある方はこちらの記事もご覧ください.

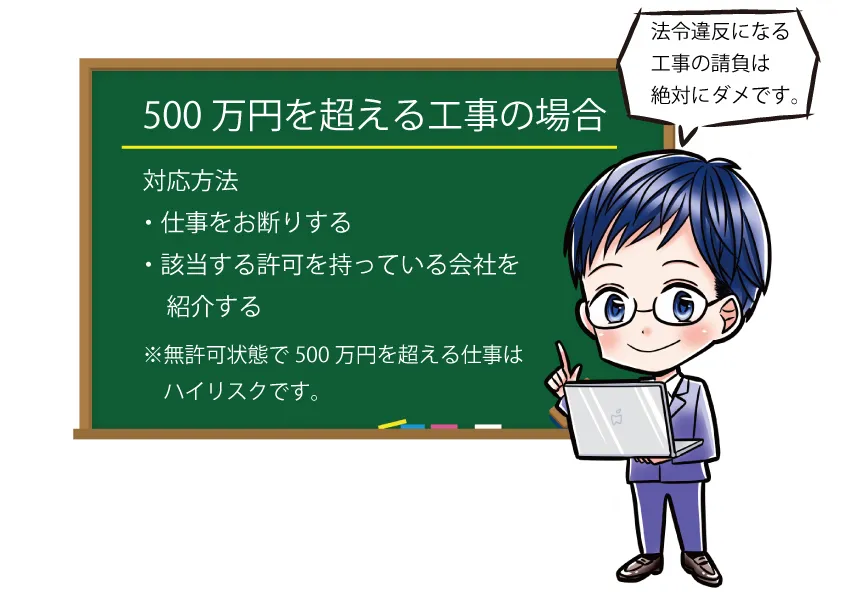

請負金額が500万円を超えそうな時の対処法

工事代金が500万円以上になりそうな時の対応方法は2通りあります.

- 仕事をお断りする

- 許可を持っている会社を紹介する

折角のお仕事をお断りするのは忍びないですけども…

建設業法違反のリスクを考えると,自社で請負うのはNGです.

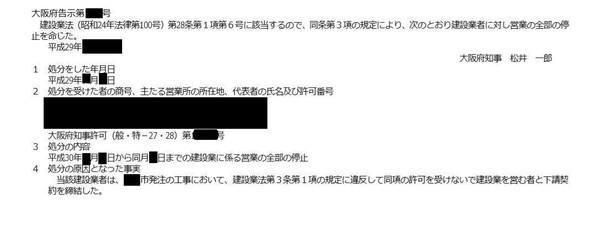

無許可で500万円以上の工事を受注すると,建設業法違反になります.

最悪は個人で3年以下の懲役と300万円,法人で1億円の罰金刑を科されます.

建設業法で処分されると,新規に許可を取りたいと思っても欠格事由に該当します.

欠格事由が解除されるのは,5年以上先の話になります.

可能な限り許可を取ることをお勧めします

建設業許可は受注できる工事金額の制限が取っ払われるのがメリットです.

それよりも建設業界だけでなく,ありとあらゆる業界でコンプライアンス意識が高くなっています.

500万円を超えない工事の受注にも建設業許可を求められる事は珍しくありません.

(個人のお客様,元請業者の双方から)

当事務所でも500万円以下の工事しか受注しないけども,許可が必要だと相談に来られる方は少なくないです.

また直接工事には関係ないですが,銀行から融資を受ける場合にも許可を持っている事が条件になることも良くあります.

現時点で建設業許可をお持ちでない場合は,許可取得を検討されてみては如何でしょうか.

500万円以上の請求書等は新規申請で使えないことも

建設業許可を新規で取得する場合,もしくは新しい許可業種を追加する時.

常勤役員等や専任技術者の実務・経営経験を証明する必要があります.

経験を証明する時に,工事の施工実態を証明するために,注文書や請求書の提出が必要です.

証明者が無許可業者(自社)の場合,500万円以上の注文書や請求書は使えません.

500万円以上の注文書や請求書を役所に提出することは,自ら無許可営業を証明することになります.

ここで500万円以上の工事で請求書を分割すれば大丈夫?を終了します.

ここまでお読みいただき,ありがとうございます.

著書の紹介

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【表彰】

【運営サイト】