個人事業主の建設業許可を引き継ぐ方法

この記事は建設業許可を持つ個人事業主が,子供などに引き継ぐ方法をご紹介します。

先日、個人事業主の案件ではございませんが。

建設業の社長の急死に伴う、代表者と経管専技の変更案件について事例解説しました。

ご興味のある方は、こちらの記事もご覧いただけますと幸いです。

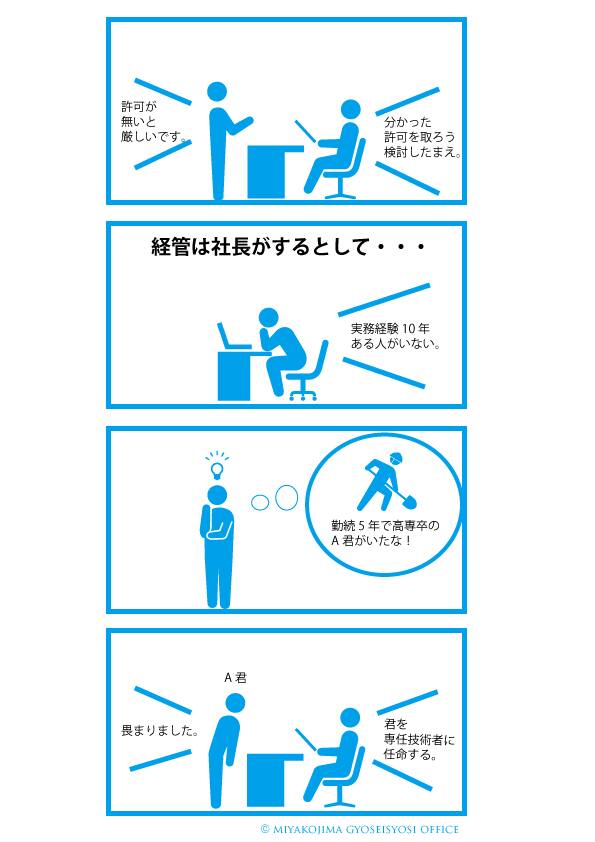

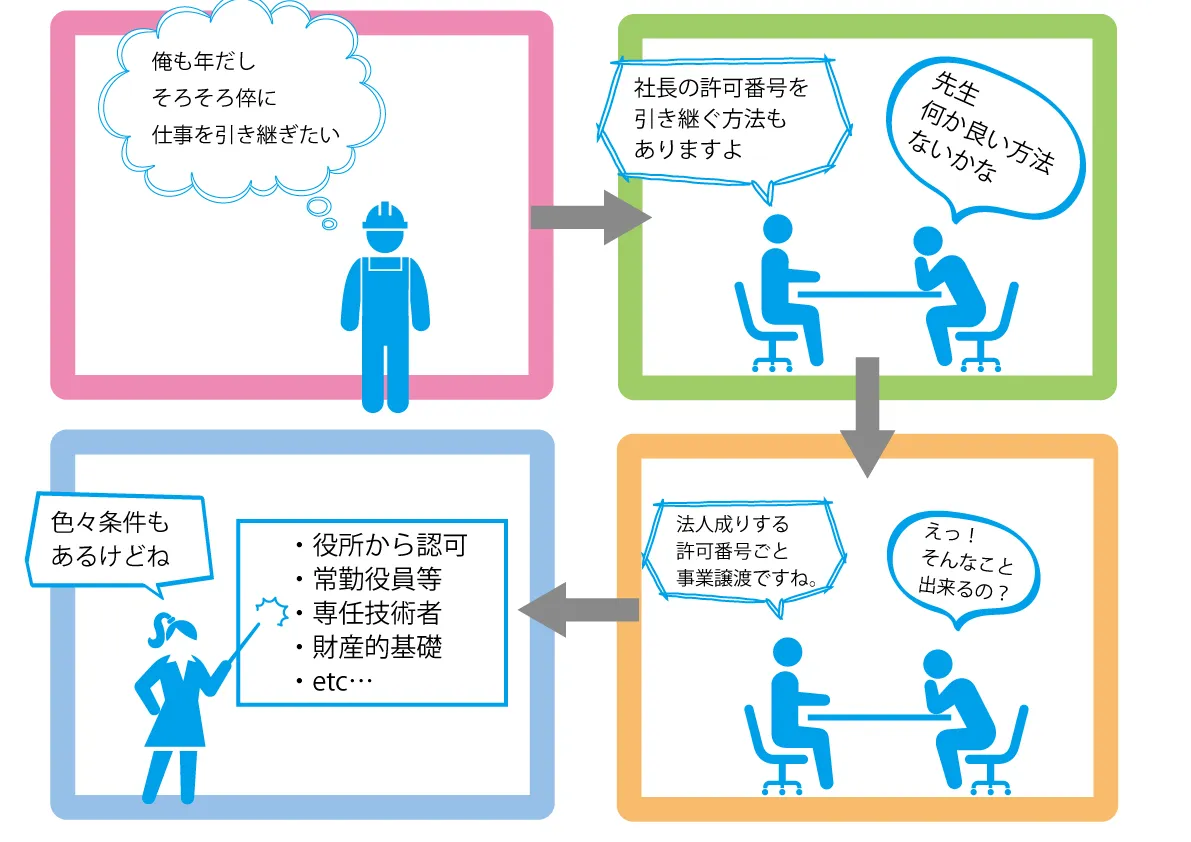

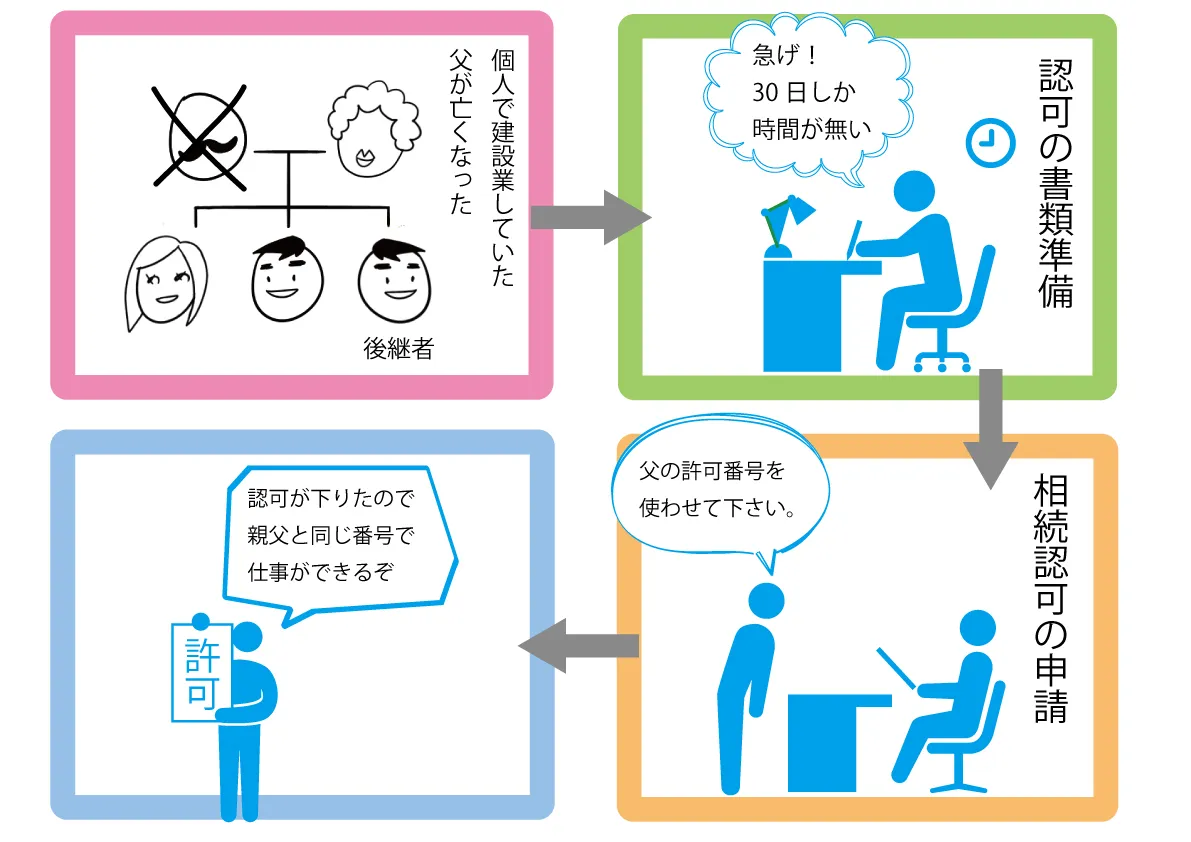

個人事業主の引き継ぎの4コマ漫画

建設業許可の番号ごと個人事業を引き継ぎ

令和2年の10月の法改正で,事情譲渡,合併,分割,相続で元の許可番号を引き続き使用することが可能になりました.

この制度で個人事業主が使える方法としては以下の3つがあります.

- 法人成りして,役員に迎え入れる

- 建設業許可ごと事業譲渡する

- 相続で事業を引き継ぐ

かつては法人成りしか手段がありませんでした.

今は個人事業主から個人事業主でも許可番号を引き継げます.

(事前に役所から認可が必要)

親の建設業許可の引継ぎをスムーズに行うためには、遺言書で後継者をしていておくとスムーズに行くことが多いです。

後継者が1人しかいない場合ならともかく、複数人の候補者がいる場合は指定しておかないと大変な事になります。

許可の相続手続きに間に合わなくなるリスクが高くなります。

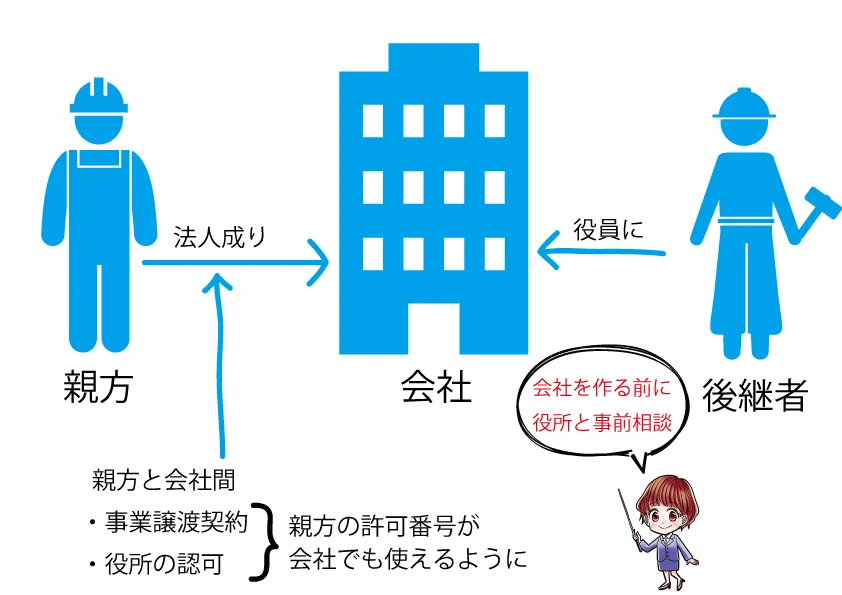

個人事業主を法人成り後に後継者を役員に

引退したい個人事業主が会社を作って,そこに後継者入れて交代する方法です.

個人事業主の事業継承で一番ベーシックな方法です.

- 許可持ちの事業主が会社を作る

- 役所と事前相談して認可を受ける

- 親方が会社に事業譲渡する

- 後継者を役員に迎え入れる

- 後継者と代表を交代

以前は法人なりすると,新規の許可扱いで番号も変わりました.

今は大阪府など行政庁から認可を得ると個人事業主時代の番号をそのまま使うことが可能です.

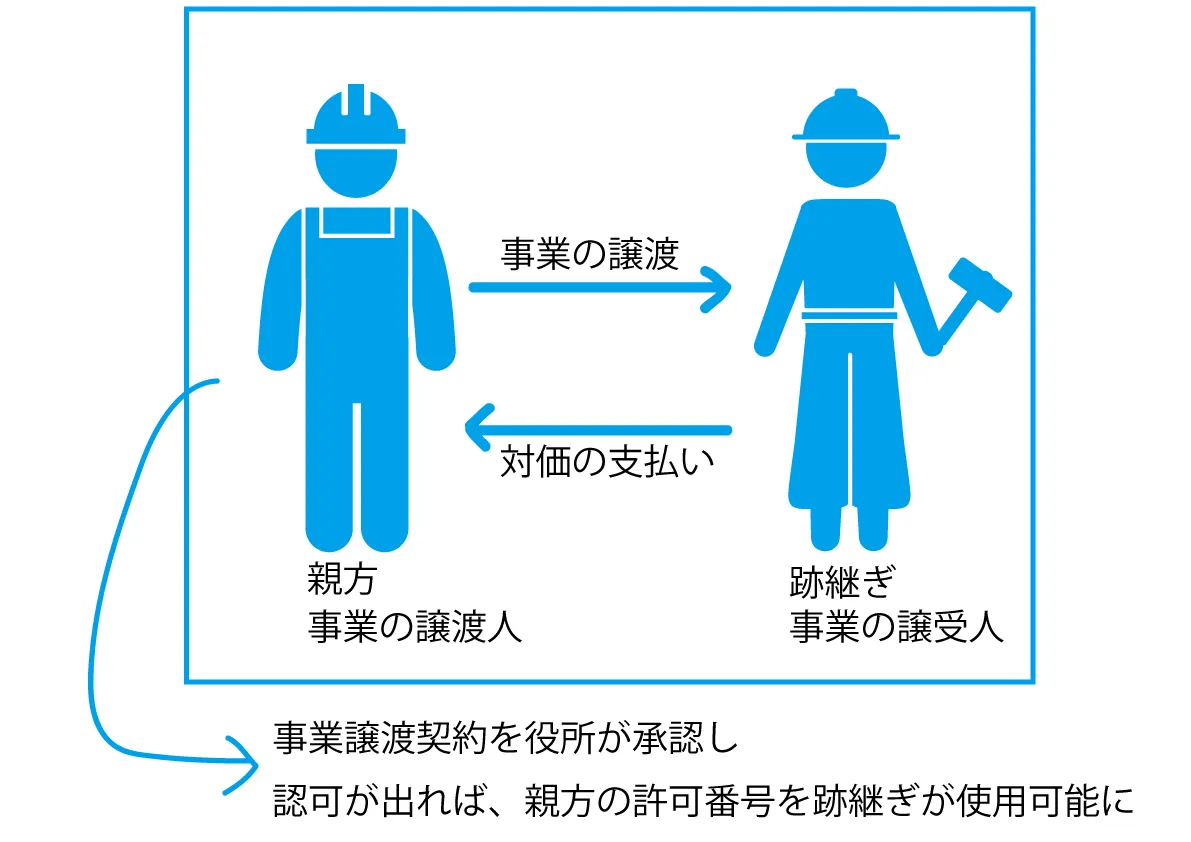

個人事業主から個人事業主への建設業許可の引き継ぎ

次は個人から個人への建設業許可の引き継ぎです.

- 役所に事前相談

- 役所から事業譲渡の認可を受ける

- 親方と後継者間で事業譲渡契約

- 事業譲渡成立の日から,親方の許可番号を使用可能

これも新しい事業継承の形になります.

法人成りする必要もなく,譲渡人の許可番号を試用する事が可能になっています.

(事前に役所の認可が必要になります.)

事前の認可には譲渡契約書が必要になります.

建設キャリアアップシステムには許可番号の継続年数が表示され,許可が古い程価値が生まれるようになりました.

個人事業主が亡くなって相続するケース

最後は建設業許可を持っていた個人事業主の相続です.

これも新しく出来た類型です.

- 個人事業主の相続が発生

- 相続の日から30日以内に認可申請

- 認可が下りれば,先代の許可番号を使用可能

認可が無かった時は,相続人(跡継ぎ)が事業主の補佐経験を用いて,新規で許可を取る手段のみでした.

(当然ながら番号は新しいものになります.)

しかし2020年の10月に法改正があり,相続の日から30日以内に認可を受ける事で被相続人の番号を引き継ぐことが可能に.

相続の日から30日以内と他の相続人全員の印鑑と承諾書が必要なので,条件はかなりハードな側面があります.

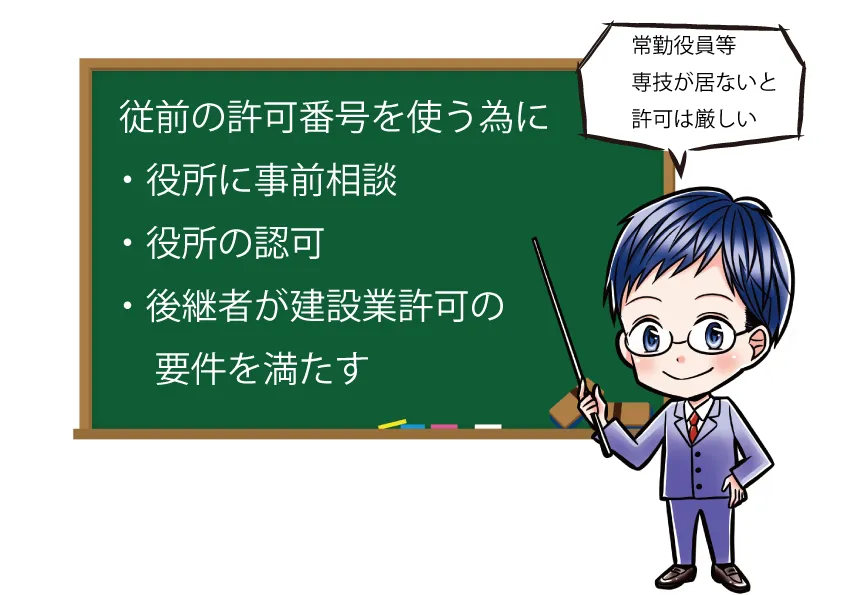

前の許可番号を使うための条件

ここからは従前の許可番号を引き継ぐための条件をご紹介します.

- 事前の役所との相談が必要

- 役所の認可

- 跡継ぎが建設業許可の要件を満たしている

上記の3つを全部満たす必要があります.

(いきなり書類を持ち込んでも受付で突っ返されます.)

役所に事前相談と認可が必要

法人成りや事業譲渡,相続を行う場合は,行政庁に事前相談が必要です.

大阪府の場合は箇条書きにすると以下のようになります.

- 事前相談の予約が必要

- 予約は電話で振興課の職員まで

- 相談は1日2件まで

- 認可申請は譲渡等の1か月前までに

- 審査は国交省と協議で進めるので時間がかかる

前例が殆どない制度の為に,色々と手間がかかる様です.

スピーディーに進めるには,早い目の準備が必要ですね.

必要書類も新規並みのボリュームがあります.

令和2年10月1日改正建設業法において,許可を受けている建設業の事業承継や相続を行う場合は,事前の認可を受けることで,建設業の許可を承継することができるようになりました.(※事業承継とは,譲渡及び譲受け又は合併若しくは分割のこと)

〇当面の間,認可申請の申請受付は予約制とし,一日2件までとさせていただきます.

ご予約の際には,建築振興課職員までお電話をいただくようお願い致します.

〇事前認可制度は,事前相談の上,承継予定日の少なくとも1か月前までに申請していただく必要があります.

また,新制度ということもあり,国土交通省に確認しながら審査手続きを進めることとなるため,審査に時間がかかることが予測されます.

申請期限(承継予定日の1か月前)を過ぎた場合は,申請を受け付けすることができませんので,認可制度を利用される場合は,事前相談に十分な時間を取った上でご相談いただくようお願い致します.

https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/kenkyoka/ninka.html

引用元:大阪府建築振興課のHP

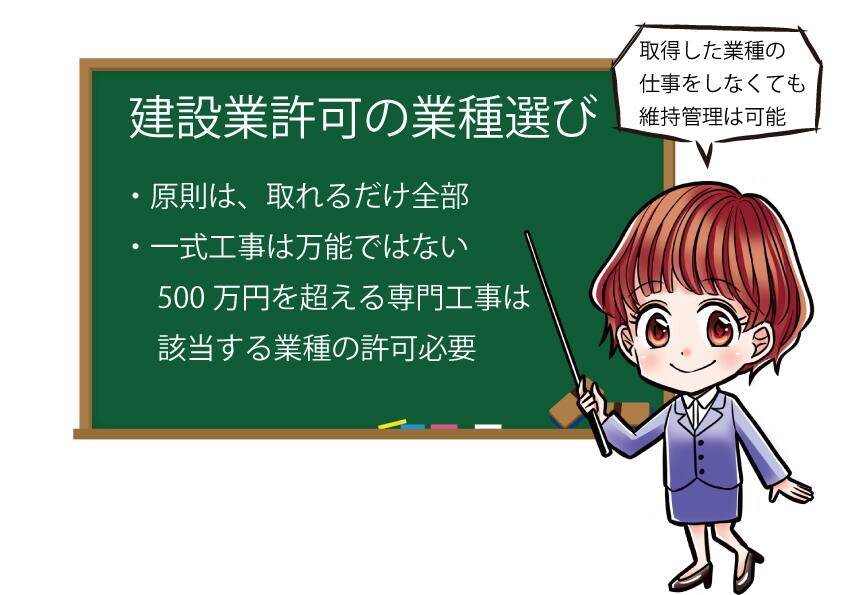

従前の許可を全部引き継ぐことになる

許可番号の引き継ぎですが.

以前の許可の状況を一切合切付いてきます.

- 許可番号

- 許可業種

- 行政処分などの処分歴

- その他,諸々の履歴

個人事業主の個人的な刑事的な罰則は引き継ぎません.

一部の業種だけ引き継ぎたい場合は,廃業届を出して新規で取得することになります.

後継者も建設業許可の要件を満たす必要がある

先代の建設業許可番号を引き継ぐためには,許可の6要件を全部満たす必要があります.

- 常勤役員等

- 専任技術者

- 財産的基礎

- 営業所

- 誠実性欠格要件

- 社会保険の加入

この6要件は直ぐには整わないので,数年前から準備をして置く必要があります.

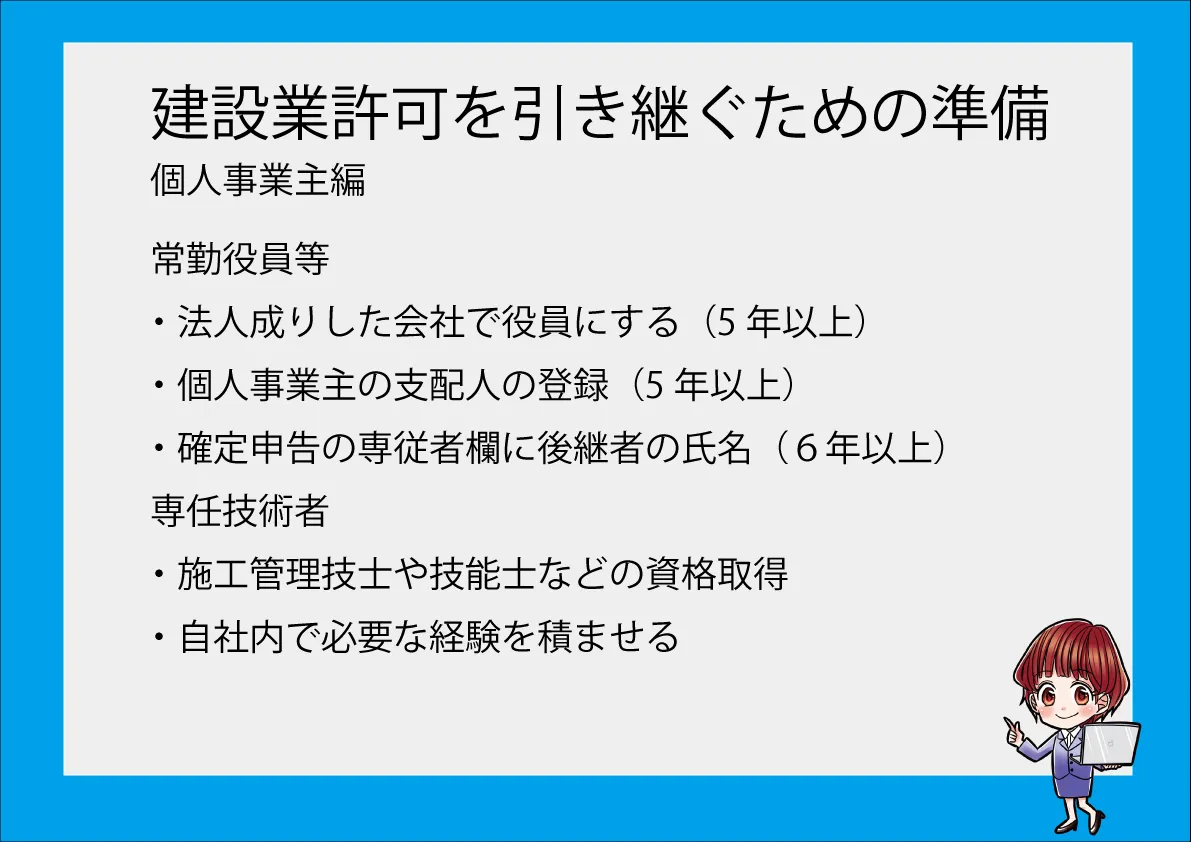

個人事業の建設業許可を引き継ぐための準備

ここからはスムーズに個人事業の許可を引き継ぐ為の準備についてご紹介します.

基本的には常勤役員等と専任技術者の確保に尽きます.

特に常勤役員等(経管)は,後継者のみになります.

いざ引き継ぎの時に後継者に資格が無ければ,せっかくの制度も絵に描いた餅です.

後継者が常勤役員等になれるように

建設業許可の引き継ぎで一番大事なのは常勤役員等です.

跡継ぎ候補者が,他社で建設業の役員経験があれば問題なしですが

個人事業主で親子で仕事をしていた場合は,そうもいきません.

- 法人成りした会社で役員経験を積ませる

- 後継者を支配人登記しておく

- 跡継ぎを確定申告の専従者欄に氏名を記入

法人成りした会社で役員に取り立てる

この中で一番確実な方法は,法人成りして作った会社で役員経験を積ませる方法です.

商業登記簿に役員経験がバッチリ記載されるので,証明が非常に楽になります.

役員を5年間勤めれば,常勤役員等の資格が発生します.

後継者を支配人登記する

法人成りする程では無い場合,跡継ぎを支配人登録する方法があります.

こちらも支配人経験を5年間あれば,経管になる事が可能です.

支配人の登録は,事業の所在地を管轄する法務局で行う必要があります.

(支配人登記は一般的な手法ではないので,支配人の仕事をしていたことを証明するのが大変です.)

確定申告書の専従者欄と給与欄に後継者の氏名を記入

あとは個人事業主の確定申告の専従者欄と給与欄に氏名を書く方法もあります.

これは経営業務の管理責任者の補佐経験の証明する時に使います.

補佐経験6年以上あれば,常勤役員等の資格が発生します.

跡継ぎが専任技術者になれる様に準備

次は後継者が専任技術者になる為の準備です.

許可番号を引き継ぐ場合は,先代と全く同じ許可業種なのが条件です.

跡継ぎ候補者が,専技になれても許可業種が違えば対策が必要です.

後継者以外で専技になれる人が居れば問題ないですが.

個人事業主の多くは,本人様が経管と専技を兼任しているケースが圧倒的多数だと思います.

後継者に資格を取ってもらう

自社で必要な経験を積ませる

一番面倒がないのは,必要な国家資格を取得することです.

勉強が大変ですが,ここは頑張って資格を取ってもらいましょう.

時間に余裕がある場合は,自社内で必要な実務経験を積み上げる方法もあります.

個人事業主の建設業許可を引き継ぐ方法でした.

ここまでお読みいただき,ありがとうございます.

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【表彰】

【運営サイト】