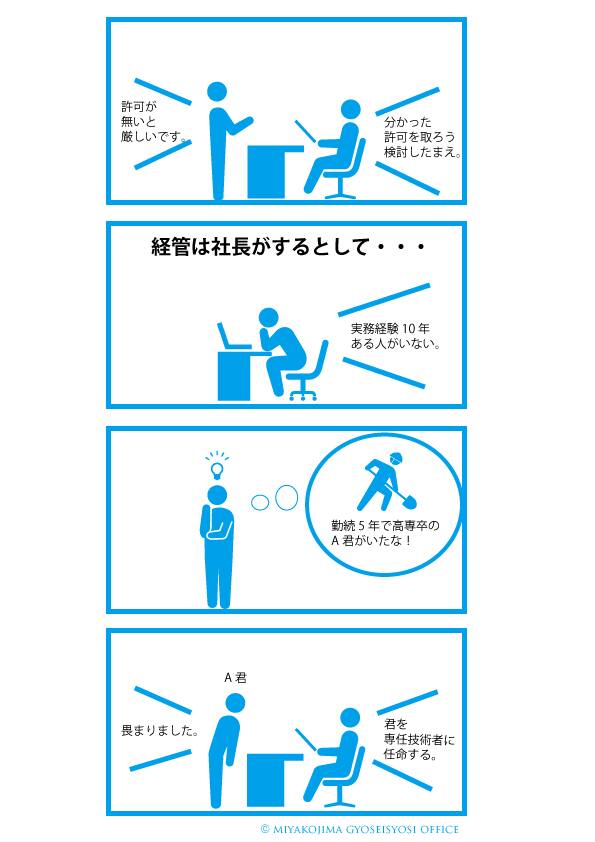

マンガ、建設業は確定申告の後に申請がベストタイミング

この記事は新規で建設業許可を取得する時のタイミングについて。

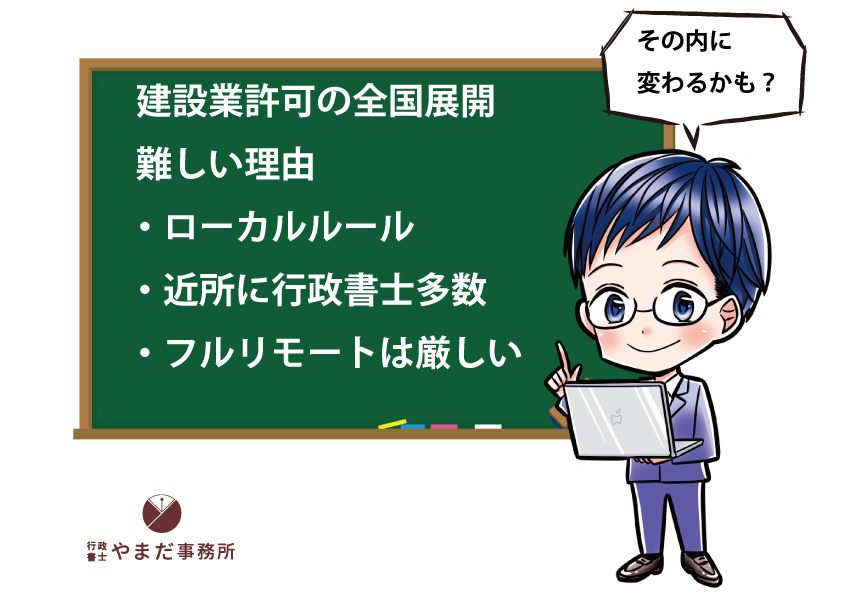

上記の漫画で言いたいことをまとめました。

ここから下はマンガのコマを掘り下げた内容になります。

建設業許可の書類を役所に出すタイミングは意外と重要です。

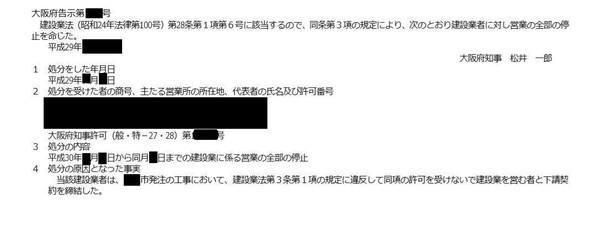

役所に提出して受理されると、欠格要件などに該当しない限りは許可される可能性が高いです。

欠格要件とは、反社会的勢力、前科者や破産者、建設業法関係の違反者などが該当します。

大阪府知事などの建設業許可は、受理されてから約1か月ほどの審査期間があります。

(国土交通大臣免許は、もっと時間がかかります)

都道府県知事許可だと受理されたら、1か月で許可通知が来ます。

許可通知が来た日が建設業許可の許可日です。

建設業許可の更新や決算変更届など、維持管理に必要な手続きは許可日が基準になります。

許可日を変な日に置いてしまうと、後々で苦労します。

(それで頭を抱える社長や後任の行氏書士が跡を絶たず…)

建設業許可は確定申告後に出すのがベスト

建設業許可の申請書を出すベストタイミングは、会社や個人事業主の確定申告が終わった後です。

個人事業主だと3月15日以降(所得税の確定申告の最終日)。

会社なら決算期から2か月後になります。

確定申告後に出す理由は、2つあります。

- 決算変更届(決変)が1年後になる

- 業種追加、経管や専技の経験年数が長くとれる

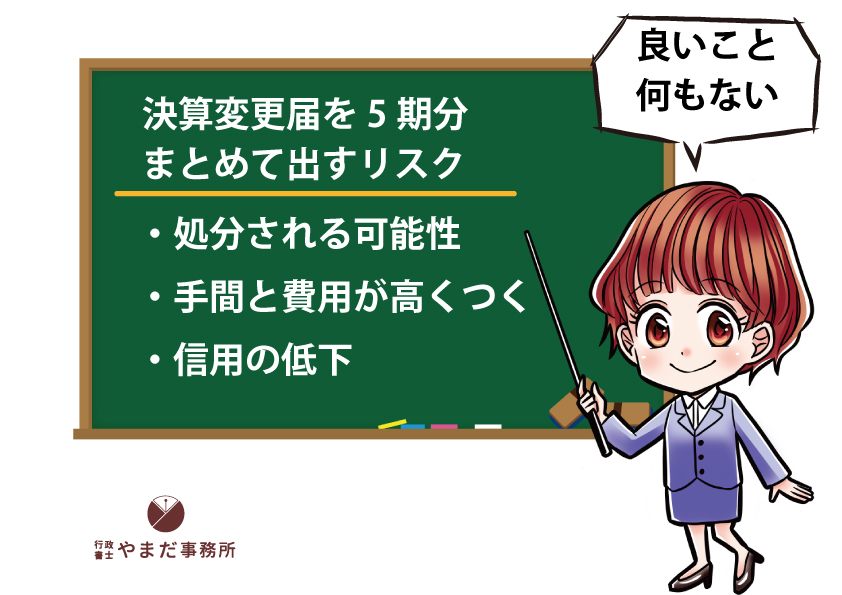

決算変更届を先延ばしにできる

まずは決算変更届を先に延ばせることができます。

建設業法では決算終了後4か月以内に決算変更届を出す必要があります。

会社の財務諸表や工事経歴書、直前3年の工事施工金額などの書類を役所に提出します。

これを5年分出すことで次回の更新が可能になります。

この部分は法人成りする時にも同じような問題が出てきます。

会社の設立日と決算日の関係です。

何となく3月末や12月末にしてしまうと、会社設立した直後にいきなり決算日が来てしまいます。

(会社出来て1か月で税理士に決算と確定申告を依頼する破目に…)

経管や専技の経験年数が不利になる

建設業許可を取った直後には、問題にならない話ですが…

事業を続けていると、役員や従業員の入れ替わりや事業内容も変わってきます。

その中には常勤役員等(経管)や営業所技術者等(専技)の交代も含まれます。

自社内の役員や従業員を経管や専技に抜擢する場合、建設業許可の日数を経験に使うことが可能です。

ここでの建設業許可の日数なのですが…

許可日から提出した決算変更届までが年数にカウントされます。

許可日直後に決変になると、最悪は1年分少ない年数になるリスクがあります。

弊所で実際にあった事例ですが…

確定申告中に許可申請して、決算変更届が早い目に出すことにより、足りない1年分を注文書や確定申告書で対応する破目に。

何気に書類準備が大変だったことがございます。

この様に決算変更届の前倒しは、後々でボディブローのように効いてくることがあります。

この様な事情があるため、出来る限りは確定申告が終わってから許可申請を出すことをお勧めします。

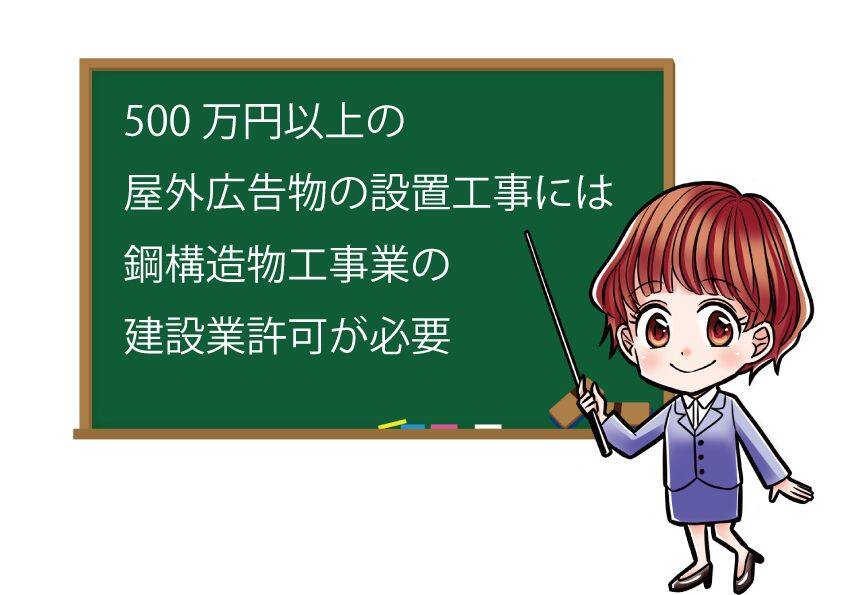

1か月後に500万円を超える工事が必要などの事情があるなら話は別ですが…

この場合でも後々で大変になることは覚悟が必要です。

(建設業許可に慣れた行政書士なら、許可取得日のアドバイスを行います)

申請書の作成するタイミング

決算期を挟む場合の建設業許可申請書ですが。

作るタイミングが重要です。

タイミングを間違えると、一部の書類が作り直しになります。

(しかも重い書類が作り直し…)

確定申告が終わってから作る書類は以下の物です。

財務諸表(貸借契約書、損益計算書、完成工事原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表)

直前3年の各工事の工事施工金額。

常勤役員証明書、専任技術者の実務経験証明書。

この2種類は最新の決算書の情報を記入します。

前の決算書で作成した場合は作り直しになります。

常勤役員証明書と実務経験証明書は、要件を満たしている場合は決算を挟む前の数字でも問題ありませんが。

そうでない場合は、直近の確定申告書や注文書の数字を反映させることが可能です。

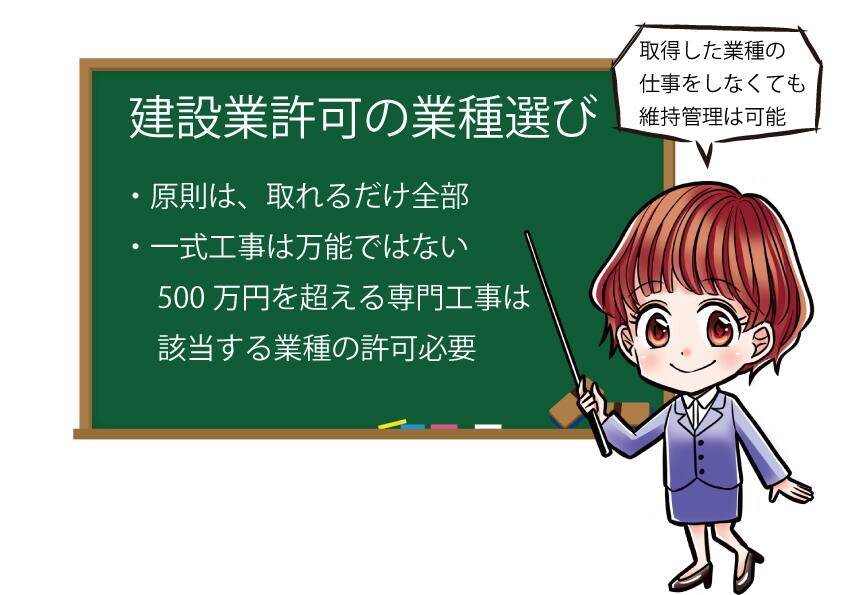

ケースによっては、経験年数が1年増やせるので許可業種が増えるケースもあります。

(かなりレアケースかもですが)

また決算の数字次第では、財産的基礎を満たせなくなる事もあります。

この場合は500万円以上の残高証明書の準備が必要です。

(逆に要らなくなるケースも)

次に確定申告が終わる前に作成が可能な書類は、上記書類以外の全ての書類です。

特に工事経歴書は、決算が終わった直後に完成工事が確定するので作成に取り掛かりましょう。

この様に決算期を挟んだ許可申請は、書類作成のタイミングの検討が重要です。

スムーズに許可を取り、後々でもスムーズに維持管理する為には、許可日を何時にするかが重要です。

以上が建設業許可の申請書を出すタイミングでした。

ここまでお読みいただきありがとうございました。

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【表彰】

【運営サイト】