建設業許可も脱ハンコ化

建設業許可の押印廃止が始まりました

先般に改正された建設業法施行令や許可事務ガイドラインに不要な押印を廃止するとあるのが根拠です

しかし河野元行革相のパワーは凄まじいですね.

他の方が同じことをしても,ここまで徹底的に脱ハンコ化は実現しなかったと思います.

それを受けてか令和3年の御用始めには,各都道府県の建設業課のHPでは,許可申請書類の押印廃止のコンテンツが一斉に出ています.

一部の都道府県では押印欄が削除された申請書がアップされています.

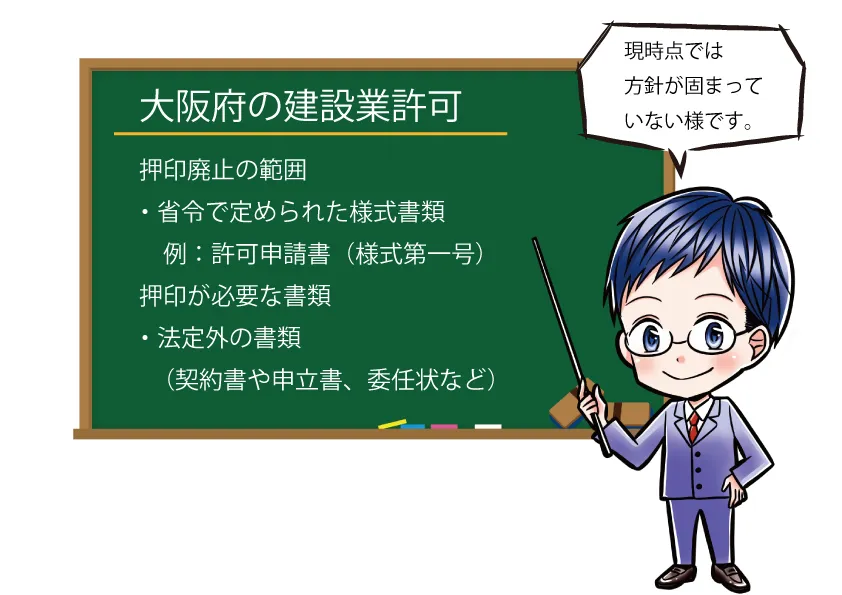

大阪府での建設業許可,押印廃止

我らが大阪府建築振興課でも,押印廃止の記事が公開されていました.

省令で定められた様式は押印廃止となっています.

押印廃止でハンコが不要になる書類は建設業法施行令で定められた書類です.

建設業許可(新規更新)

- 様式第1号(申請書)

- 様式第6号(誓約書)

- 様式第7号(経管証明)

- 様式第7号の2(補佐証明)

- 様式第7号の3(健康保険等加入状況)

- 様式第8号(専技証明)

- 様式第9号(実務経験証明書)

- 様式第10号(指導監督的実務経験証明書)

- 様式第12号(許可申請者調書)

- 様式第13号(令3使用人調書)

建設業許可変更届

- 様式第22号の3(変更届出書)

- 様式第22号の3(届出書)

- 様式第22号の4(廃業届)

解体登録

- 様式第1号(解体工事業登録申請書)

- 様式第2号(誓約書)

- 様式第3号(実務経験証明書)

- 様式第4号(登録申請書の調書)

- 様式第6号(解体工事業登録事項変更届出書)

http://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/ken_info/r30101stamp.html

引用:大阪府建築振興課の押印廃止の記事

他にも経営事項審査や解体業の登録も押印廃止の対象がありますが.

今回は建設業許可の書類のみとさせて頂きます.

大阪府の申請で押印が必要な書類

- 工事契約書や注文書などに付された押印

- 行政書士が申請代行する際の委任状への押印

- その他法定外の書式での書面

(始末書や申立書,確認書類など)

これらは今まで通り押印が必要になっています.

大阪府建築振興課のwebサイトによると,これらの書類の押印も廃止するかは精査中とあります.

現時点では,どうなるのは不明な点が多いです.

大阪府の法人事業税の納税証明書も押印不要に

最近の話ですが,決算変更届や新規許可で必要な大阪府の法人事業税の納税証明書.

以前は行政書士が代理取得するときに,会社様からお預かりする委任状に会社印(丸印),もしくは認め印(個人事業主)が必要でした.

令和4年4月1日から押印が不要になりました.

行政書士としては非常に有難い話ではあります.

その分,代理人の本人確認が厳格に運用される形になったと思われます.

上記の書類で押印があるものは役所で拒否されるか?

去年に作成して,押印のある書類も普通に受理して貰えます.

押印ありと無しが混在している場合については特に記載がありません.

(大阪府が発表した文書を読む限りは,混ざっていても受理して貰えそうですが…)

この対応は当面の間とありますので,近いうちにハンコのある書類は不受理で作り直しになると思われます.

押印廃止の範囲に疑問有り

大阪府が告知した情報だけでは,押印が不要な範囲が不明瞭な点があります.

- 自社や自身のハンコだけが不要になる?

(第3者証明部分は必要か?)他社(前の勤務先)などの印鑑も要らない?- 他社の印鑑も大阪府では要らない.

- 印鑑の代わりに別の書類が必要になる?

- 書類訂正の場合の訂正印はどうなる?

この辺がまだハッキリとして居ません.

(なので新しい記載例が作成出来ない状況です)

他の自治体でも扱いが微妙に異なるので,大阪府が情報を公表するまで待つ必要があります,

先日,大阪府の建築業許可の窓口担当者に確認した所,経管や専技で他社のハンコが必要だった部分も押印が要らないとの事です.

様式番号が付された書類はすべて脱ハンコ化になりました.

基本部分(様式書類の押印廃止)は統一されていますが,確認資料や委任状等は必要な県と不要な県に分かれます.

建設業許可のローカルルールというヤツですね.

47都道府県の建設業許可の押印廃止をチェックしてみました.

個人的な興味から,北海道から沖縄県まで全ての建設業課のサイトを確認してみました.

その結果,基本的な部分は同じですけども

自治体によって独自のルールを定めている場所も結構ありました.

個人的には

分かり易さは山梨県

変更度合いが大きいのが愛知県

独自路線の佐賀県

この3県が特に印象が大きかったです.

その中でも特徴的な自治体についてご紹介します.

群馬県

- 始末書や申立書などの法定外書類には押印が不要.

始末書は変更届や決算変更届の出し忘れた時等に提出する書類で,

申立書は申請時に役所に説明しておきたい事が有る時に提出します.

東京都

- 法定書類は押印なし.

- 廃業届を出す際には,法人の印鑑証明(法務局)の提示が必要.

同業者やライバル企業からの嫌がらせを防ぐための本人の意思確認.

性善説にたつと,嫌がらせで廃業届を出すとは思えないですが.

現実的には,この手の妨害がある様ですね.

何処の業界もライバルからの嫌がらせは変わらない様で.

(前職で経験あり)

山梨県

- 法定様式と山梨県独自の様式で押印不要

- 経管や専技の第3者証明の押印も不要

- 委任状の押印なしでも受付

- 行政書士の職印は必要

- 各種謄本請求には押印必要

47都道府県の中で一番分かり易く記載されています.

経管や専技で他社証明の場合も先方のハンコが不要と明記されています.

(多くの都道府県では明確に書かれていない)

愛知県

法定様式,県独自様式,手引きで求める書類の全てで押印不要

- 経管の確認書類で発注証明書の廃止

- 押印廃止に伴い別の確認資料の追加

- 押印ありと押印なしの混在はダメ

- 押印廃止に伴い証明者の電話番号を申請書に記載

- 訂正印による訂正は不可,訂正がある場合は書類を書き直す

- 一部例外有り,行政書士の職印など

愛知県は,押印を廃止する代わりに別の書面を要求してます.

他社証明の場合には,先方の電話番号が必要です.

後は訂正印も不可となっています.

他社の連作先が必要という事は,

審査段階で,担当官が証明者の会社や事業主に確認の電話があると.

香川県

- 様式書類の押印廃止

- 押印済みと無しが混在してても可能

- 決算変更届の表紙の押印も不要

香川県は,押印された書類とされていない書面が混ざっていてもOKとあります.

佐賀県

- 様式書類は原則的に不要

- 経管証明書や実務経験証明書で第3者証明が必要な場合は押印が必要

佐賀県は経管と専技の実務経験での第3者証明で押印が必要となっています.

佐賀県以外の建設業課では

第3者が証明する時の先方の印鑑を必要と明記している所はありませんでした.

佐賀県の独自路線か,単にHPに明記していないだけか?

この様に押印廃止と言っても都道府県ごとで取扱が変わってきます.

建設業許可にはローカルルールあり

最後に建設業許可のローカルルールについてご紹介します.

行政書士の間では有名な話に,許認可には役所事に独自のルールや書類があります.

建設業許可も例外ではなく,キッチリとローカルルールが存在します.

(国交省はローカルルールを減らしたい意向を持っていますが…)

また役所ごとだけでなく、担当官ごとでも微妙に異なってきます。

(行政書士的にはこっちの方が厳しい時も)

例えば

- 申請書の提出先(本庁か出張所など)

- 書類の作成部数

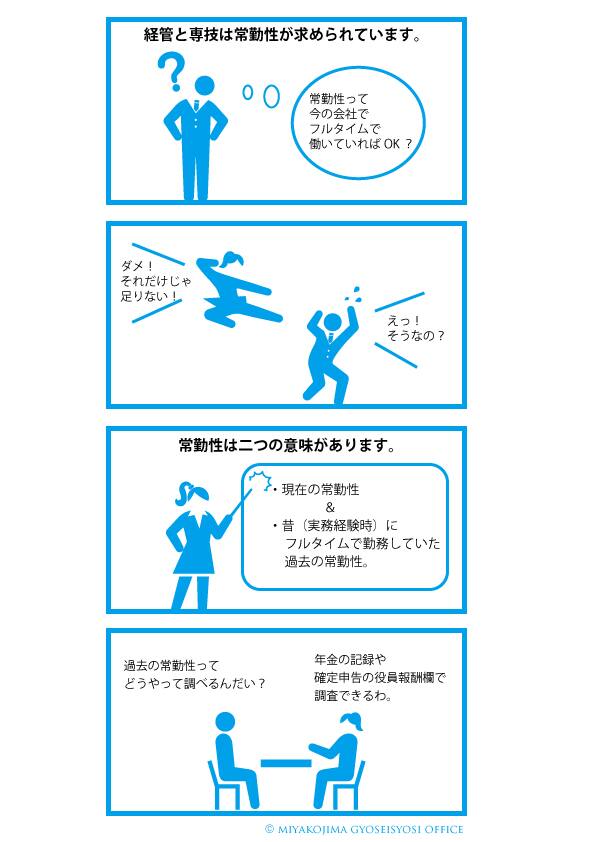

- 常勤役員等(経管)や専技の経験年数の数え方

- 経管の経営経験を証明するための必要書類

- 専技の実務経験を疎明する為の資料

- 受理前に事前チェックサービスの有無

- 許可を期限切れで失効した場合の救済措置

- (大阪府には無いけど,一部の都道府県にはある)

建設業法やガイドラインで定められた部分は全国共通ですが…

法律で定められた要件を証明する部分は,都道府県ごとに提資料が異なります.

提出する書類の多さや年数のカウント方法の差で,比較的に許可が取り易い県と難しい役所が出てきます.

大阪や東京は難易度が高い傾向にあります.

余談ですが,他府県の専門家がダメと判断した建設業許可が,別の専門家に相談すると許可の可能性がある事があります.

他府県の基準を当てはめてしまうと時折発生します.

個人的には愛知県が羨ましいと思います.

専技の実務経験の証明書類(契約書など)が不要と聞きます.

(電気通信工事や機械器具設置工事では特に)

建設業許可を出す役所事に独自のルールがあることです.

最後で些か脱線してしまいました.

建設業許可の押印廃止のローカルルールについてでした.

ここまでお読みいただき,ありがとうございます.

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【表彰】

【運営サイト】