専任技術者と主任技術者の違い

主任技術者と監理技術者と専任技術者はよく似ているが別の職種です.

この記事は建設業許可の主任技術者と専任技術者の違いについて

建設業許可には,主任,監理,専門,専任と似たような名前の技術者が登場します.

全部役割が異なります.

建設業許可業者には主任技術者の役職者の配置が必要.

建設業許可には,4種類の技術者がいます.

- 許可要件に登場する専任技術者

- 工事に配置が必要な主任技術者

- 一定以上大規模工事で必要な管理技術者

- 一式工事で専門工事を行う場合の専門技術者

名前は非常によく似てい,区別が付きにくいですね.

私も最初の頃は,違いがよく分かりませんでした.

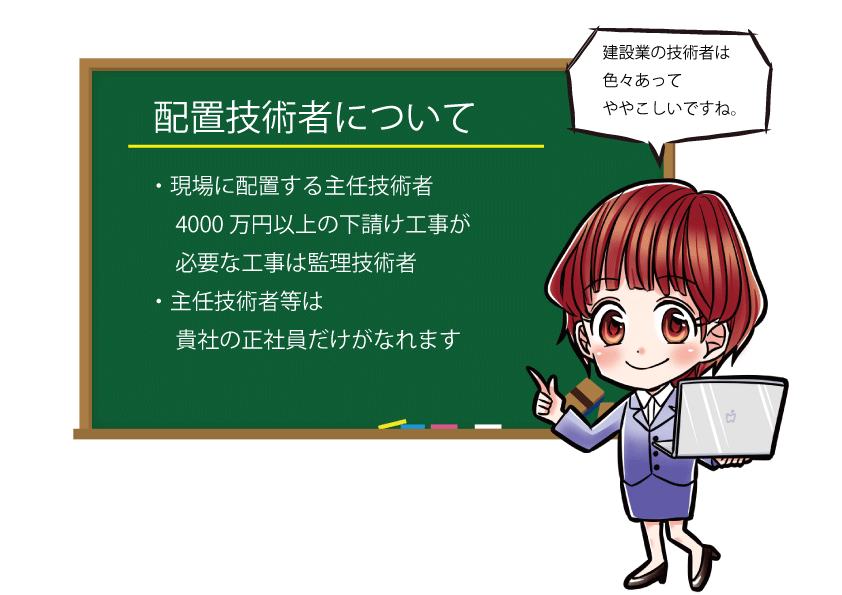

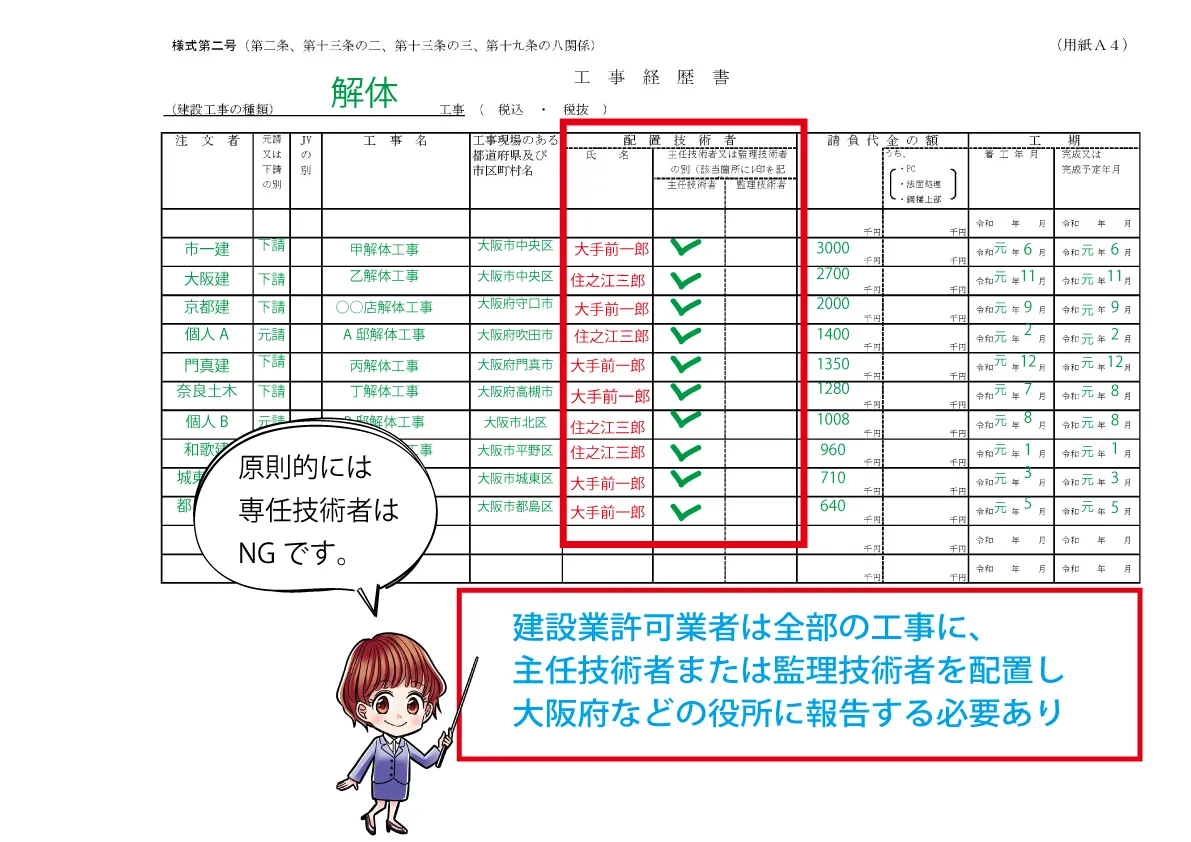

今回ご紹介するのは,工事経歴書に記載する配置技術者である主任技術者です.

専門技術者に関しては別コンテンツでご紹介しております.

建設業許可業者は全部の工事に主任技術者を配置する義務あり

建設業許可で言うところの配置技術者とは

- 建設現場で施工計画の作成

- 工事の工程管理

- 品質管理や安全管理

上記の様な請負工事の施工を管理する為に配置する技術者です.

主任技術者は,工事を請負う会社ごとに出す必要があります.

また配置した主任技術者は,元請業者が作成する工事施工台帳に記録されます.

例えば10社が協力して工事する場合だと,1社ごとに1名,合計10人の主任技術者が存在することになります.

そして1年に1回の決算変更届で提出する工事経歴書に,配置した主任技術者の氏名を記入して役所に報告する必要があります.

(細かい担当者の場合,突っ込みが入ることも珍しく無いです.)

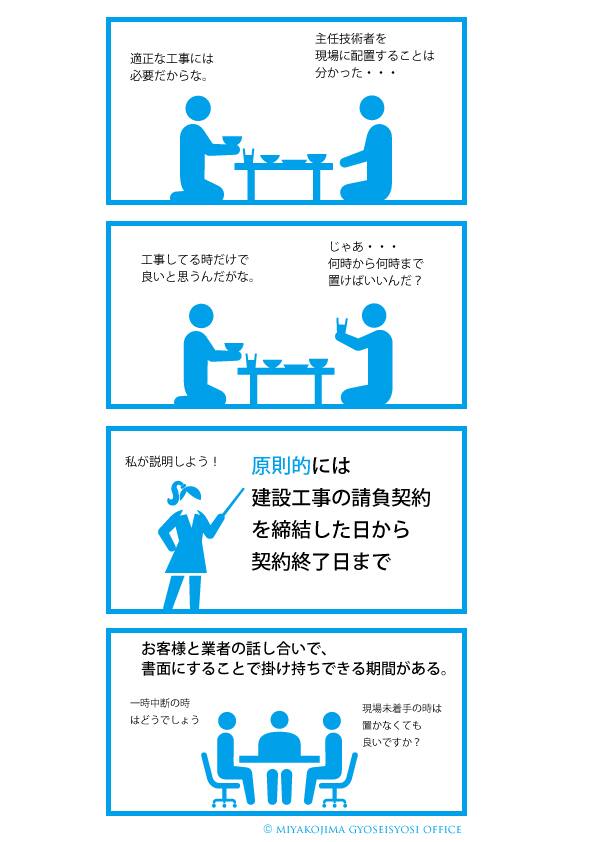

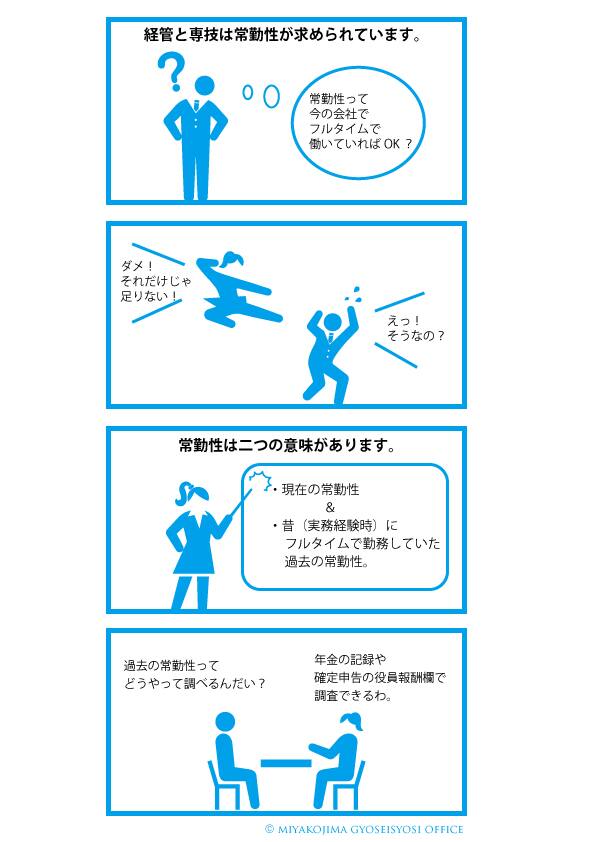

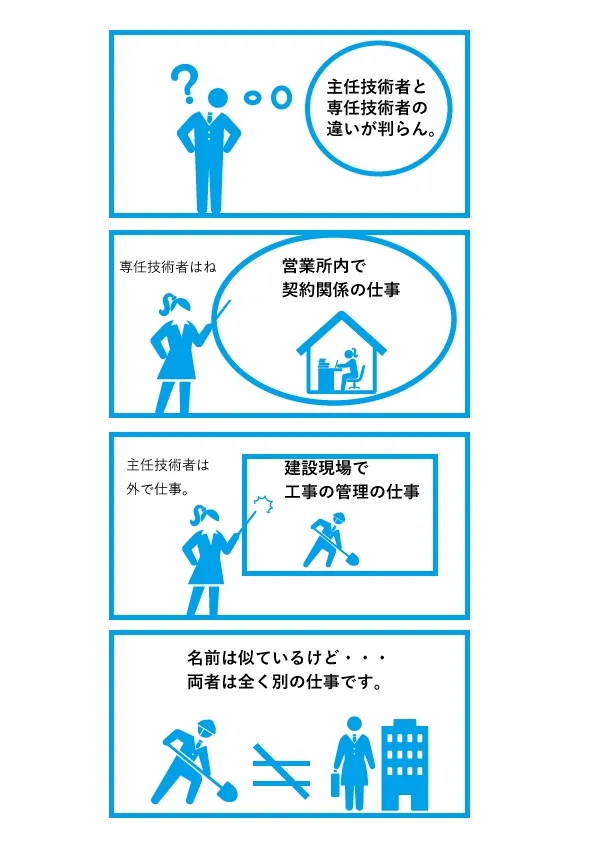

主任技術者と専任技術者の違いを4コママンガでご紹介

主任技術者と専任技術者の違いを説明するためにピクトグラムを使った4コマ漫画.

専任技術者と主任技術者の仕事の違い

専任技術者と主任技術者に求められる能力は同じものです.

名前も一文字しか違わないので,同じ様な仕事をしているような気がします.

この二つの役職は全くの別物です.

最大の違いは働く場所です.

専任技術者は営業所での内勤で,請負契約の適正な締結や履行を技術面から支える仕事.

主任技術者は工事現場で働く外勤で,個別の工事の進行管理や安全管理を行う現場監督です.

原則的に専任技術者は現場で主任技術者として働く事はできません.

それでは建設工事が回らない会社が続出してしまい,現場が回らなくなる為に緩和措置が存在します.

(実質的には専技1名の会社は100%兼任しています)

一人親方など技術者が一人しか居ない所,人数が少ない会社の場合だと専技が配置技術者を兼任することは珍しくありません.

主任技術者を置かなければいけない工事

建設業許可の義務として,金額の大小を問わず全ての工事現場(金額によっては監理技術者)に1名は主任技術者を配置が必要です.

現場で工事の計画や工程の管理,工事の施工による公衆災害などのリスクを防ぐための安全管理を行います.

主任技術者の配置ですが1つの現場に常駐が基本です.

これにも緩和措置があり,工事の金額や規模,重要性によっては1人の技術者が複数の現場を掛け持ちする事も可能です.

また常駐と言っても,準備から最後の片付けまで張り付く必要も有りません.

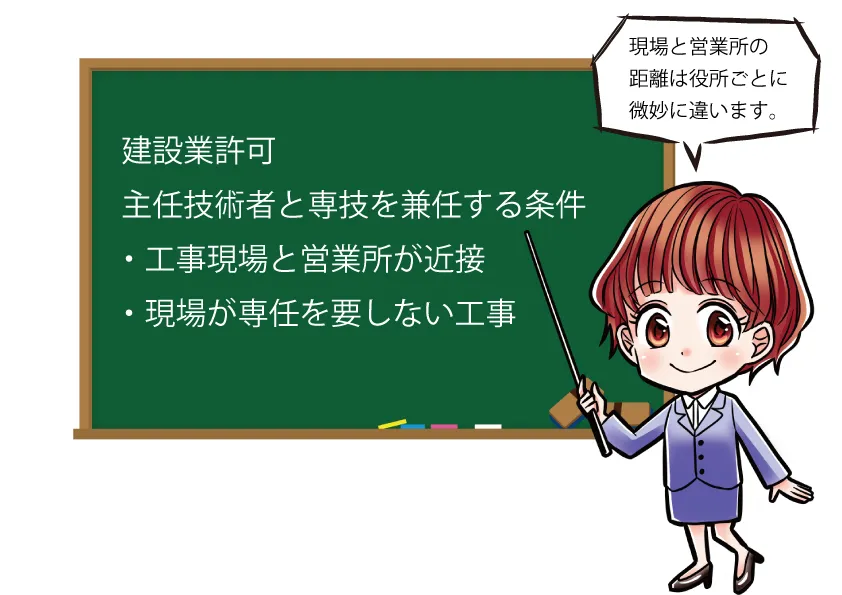

専任技術者が主任技術者と兼任ができます.

原則的にはこの二つの職種を同一人物が兼任する事ができません.

一定の条件を満たすことで掛け持ちすることができます.

- 工事現場と営業所が近接していること

- 専任を要しない現場

この二つの条件を満たせば兼任ができます.

工事現場と営業所が近接していること

営業所と現場が離れすぎると兼任ができません.

目安は各都道府県や地方建設局ごとに開きがあります.

大阪府の場合は,営業所と工事現場の距離が1時間で行ける距離が目安となっています.

専任が不要な現場

専任が不要な現場とは,専任(掛持ち不可)が必要な現場以外の工事現場を指します.

専任を要する現場とは,

- 3500万円以上

- 公共性がある

- 多数の人が利用する建築物や工作物

上記の3条件の何れかを満たす工事現場を指します.

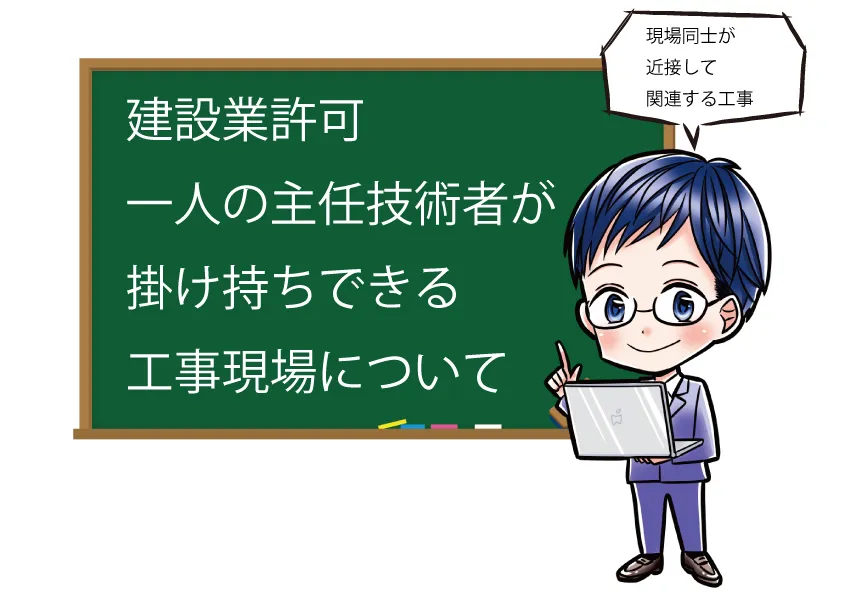

一人の主任技術者が複数の現場を兼任する場合

例をあげるとA工事を午前中に工事Bは午後に主任をするような場合ですね.

ABの工事が両方とも専任を要しない現場であれば問題はありません.

問題は片方が専任を要する現場である場合です.

掛け持ちする事はダメです.

現場の掛け持ちは例外措置

原則は一人の主任技術者が一つの現場を常駐する事です.

- 複数の工事が密接な関係を有していること

- 同一の場所または近接した場所での工事

- 一人の主任技術者につき2件の工事

これらを満たす場合には例外的に掛け持ちが認められております.

原則に例外,緩和措置ありとややこしい話です.

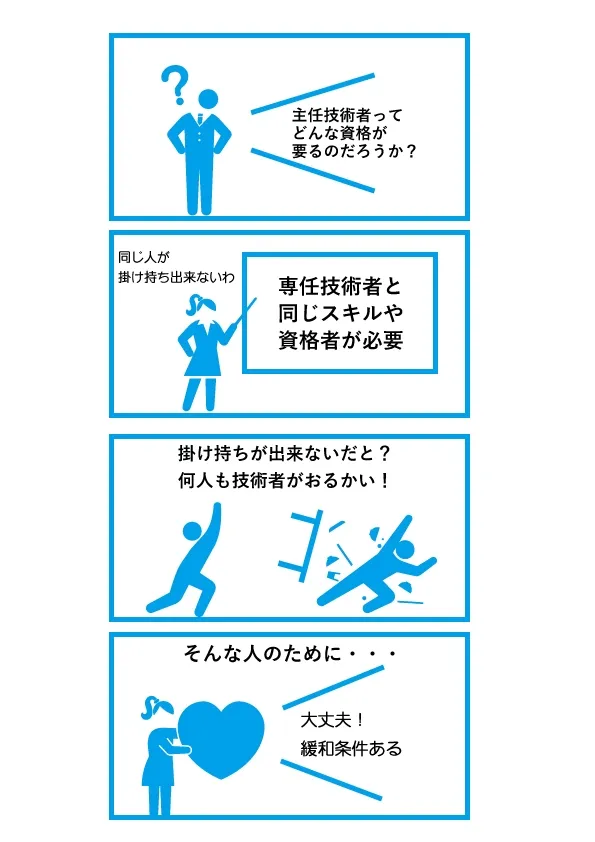

主任技術者になる為の資格と実務経験

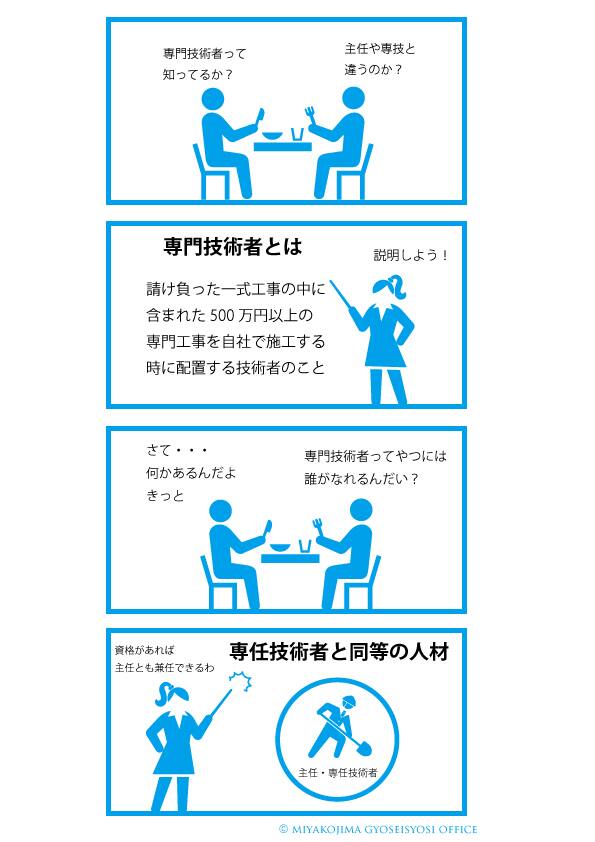

主任技術者になれる資格者を説明した4コマ漫画.

主任技術者になれる人

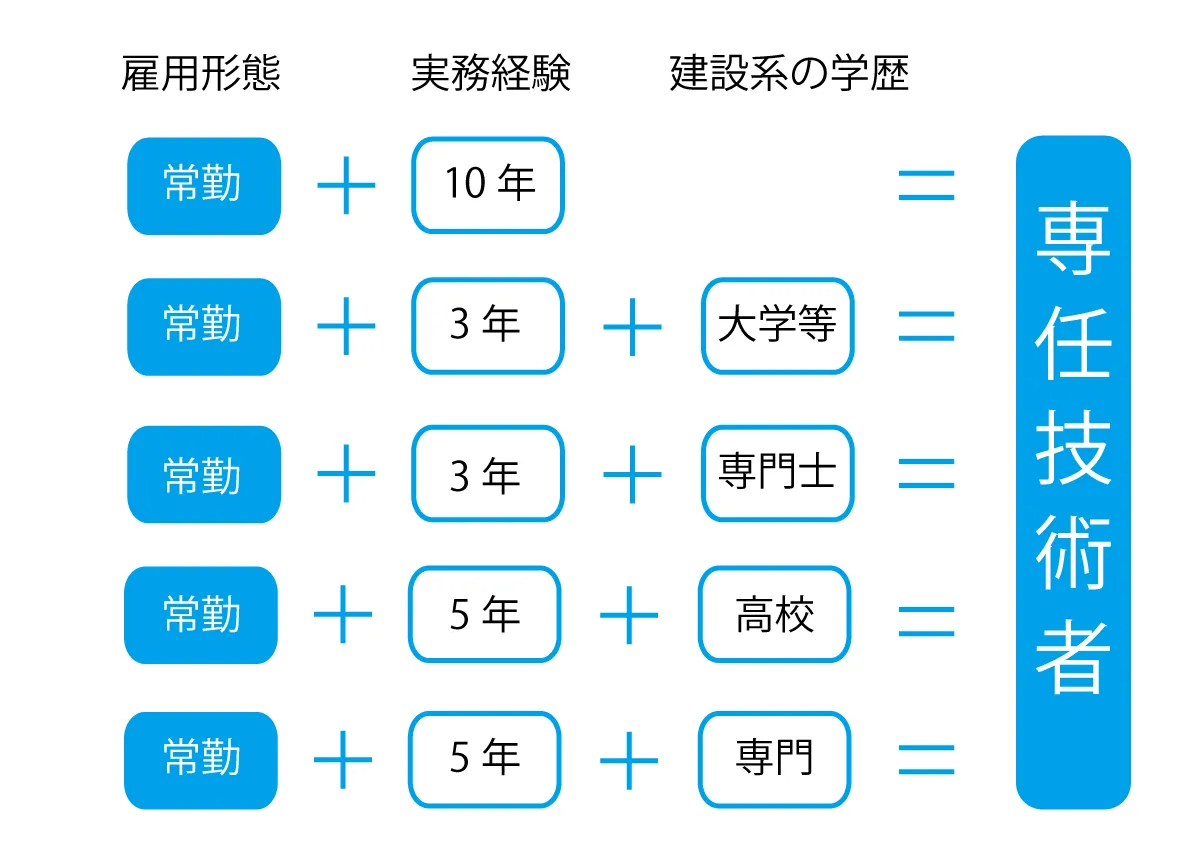

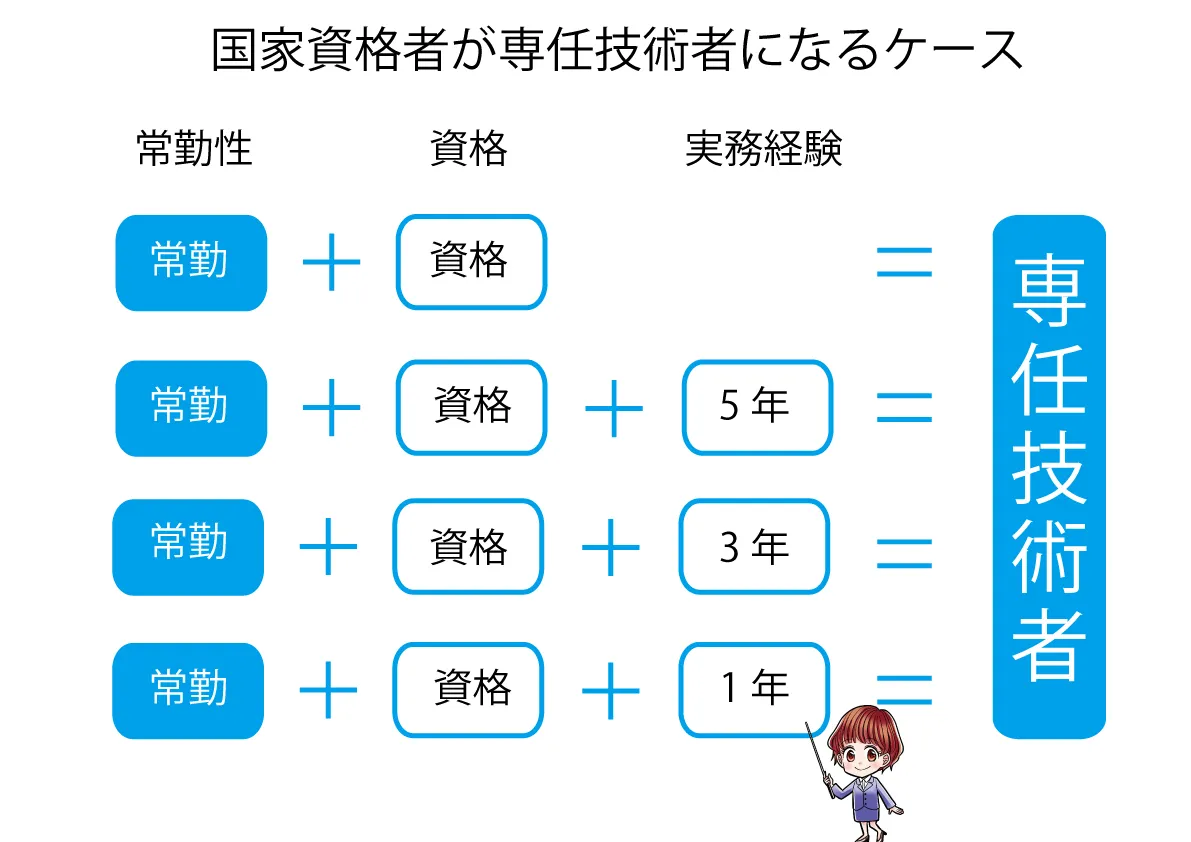

主任技術者は専任技術者と同レベルがスキルが要求されます.

- 許可業種に関する国家資格者

- 許可業種に関する10年以上の実務経験

- 一定の学科卒業者の場合,3年~5年の実務経験

主任技術者も上記の様な高いスキルが求められております.

(専属の主任技術者を用意できない会社も少なくないので緩和措置がある)

またアルバイトや派遣社員,出向社員は主任技術者になれません.

主任技術者になれるのは,許可業者の正社員だけです.

専任技術者なら出向社員が認められますが,主任のほうはダメとなっています.

主任技術者の方がシビアな要件になっています.

2018年4月1日から登録基幹技能者33資格が主任技術者になれる

国土交通省は2018年の4月から登録基幹技能者を主任技術者として認定する事を決定しました.

この技能者は講習とその後に考査に受かる事でなることができます.

講習の受講資格が10年以上の実務経験と3年以上の職長経験が必要なので,この資格者であることを証明できれば主任技術者の経験を満たすと言うことです.

ちなみに資格者数は約57000人です.

主任技術者の資格証はありますか?

監理技術者には監理技術者資格証があります.

その関係から主任技術者にも資格証や登録証のようなものがありそうな気がします.

しかし主任技術者には,登録証も資格者証も存在しません.

主任技術者にも資格者証があれば,現場に入場するのも非常にスムーズになると思いますね.

監理技術者とは

発注者から直接工事を請け負った特定建設業許可業者が,下請け金額の総額4000万円以上(建築一式工事は6000万円以上)の工事現場の技術上の管理を司る役職です.

別の言い方をすると大規模な工事の現場監督と工事責任者ですね.

主任技術者との違いは,下請け業者への指導監督も業務に含まれることです.

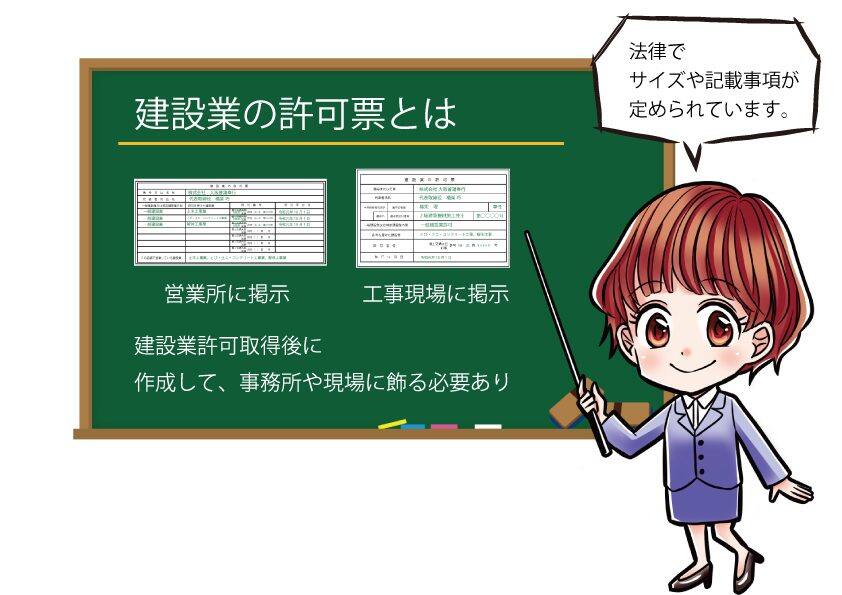

監理技術者には監理技術者証と呼ばれる資格証がある

正確には監理技術者資格者証と呼ばれるプラスチック製のカードです.

これは専任の監理技術者を常駐させる必要がある工事をスムーズに行うために作られたものです.

カードの申請は(一財)建設業技術者センターで行われております.

資格者証は以下の事項を簡単にチェックすることが可能です.

- 監理技術者が必要な資格を持っているか

- 監理技術者本人が専任で仕事に従事しているか

- 工事を施工する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係(正社員)であるか

選任された監理技術者は,発注者(お客様)から,資格証の提示を請求された場合は見せる必要がありますので,現場では常に資格者証を携帯しておく必要があります.

資格者証に記載された内容

カードに書かれる内容は下記のとおりです.

- 本人の顔写真

- 本人の住所氏名生年月日

- 保有している国家資格など

- 所属建設業者名(雇用されている会社名)

- 有効期限(5年)

- 交付番号

監理技術者講習

監理技術者は最新の法令や制度,技術の動向を把握しておくことが大切です.

そこで専任されている期間内に講習を受ける必要があります.

講習を受けないと有効期限が切れると資格者証が失効しますのでご注意ください.

建設業技術者センターは有効期限の6か月前に書類を郵送してくれます.

大阪府も建設業許可の有効期限が切れる前に更新のお知らせみたいなハガキを出してくれたら良いのにと思いますね.

講習を行う場所は,国土交通大臣の認定を受けた登録講習機関が実施します.

内容は下記のとおりです.

- 建設工事に関する最新の法令や制度

- 建設工事の施工計画の作成や工程管理,品質管理など技術上の管理

- 工事に関する最新の材料や機材および施工方法

これらの講習を受講すると監理技術者講習履歴を記載したラベルが貰えます.

このラベルを裏面に貼ることで,資格者証を更新したことになります.

終わりに

無許可業者なら主任技術者を工事現場ごとの設置は不要でした.

許可を取った途端に主任技術者や監理技術者を配置することを求められます.

彼らの活動は1年に1回提出を義務付けられる決算変更届の工事経歴書に行った工事の内容と一緒に記載されることになります.

工事経歴書は審査の時に厳しくチェックされます.

専任技術者が営業所から離れすぎた現場で主任技術者をしていないか?

一人の主任技術者が多数の工事現場を掛け持ちしていないか?

建設業許可において工事経歴書の存在は意外と重要になってきます.

主任技術者の配置は慎重に行う必要があります.

主任技術者と専任技術者の違いでした.

ここまでお読みいただき,ありがとうございます.

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【表彰】

【運営サイト】