常勤役員等(経管)の証明書・様式第7号とは

常勤役員等証明書

このページでは常勤役員等証明書(様式第7号)の書き方と見本を紹介します.

この書類は,旧経営業務の管理責任者証明書です.

令和2年の10月に施行された改正建設業法に対応したものです.

今回のフォーマットでは,証明する許可業種の欄が無くなっています.

改正で5年の経験があれば全部の許可業種で常勤役員等になれるからです.

令和3年1月から建設業許可のガイドラインが改正され,申請書の押印が廃止になりました.

大阪府から新しい申請書が公表されましたので,新様式の記載例に書き直しました.

また常勤役員等に関する説明は別記事でご紹介しております.

ご興味のある方はご覧ください.

関連記事:常勤役員等(経営業務の管理責任者)に関するコンテンツ

常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明書の見本画像

ここから常勤役員等証明書の白紙と記載済みの見本を画像でご紹介します.

掲載する見本は以下の通り.

- 白紙

- 申請者の個人事業主の経験を使ったもの

- 法人なりで自分の個人時代の経験で証明

- 元勤務先(許可業者)の経験で証明するもの

- 元勤務先(無許可業者)での役員経験を証明

- 元勤務先(許可業者)での支店長経験の証明

6枚の書類を掲載いたします.

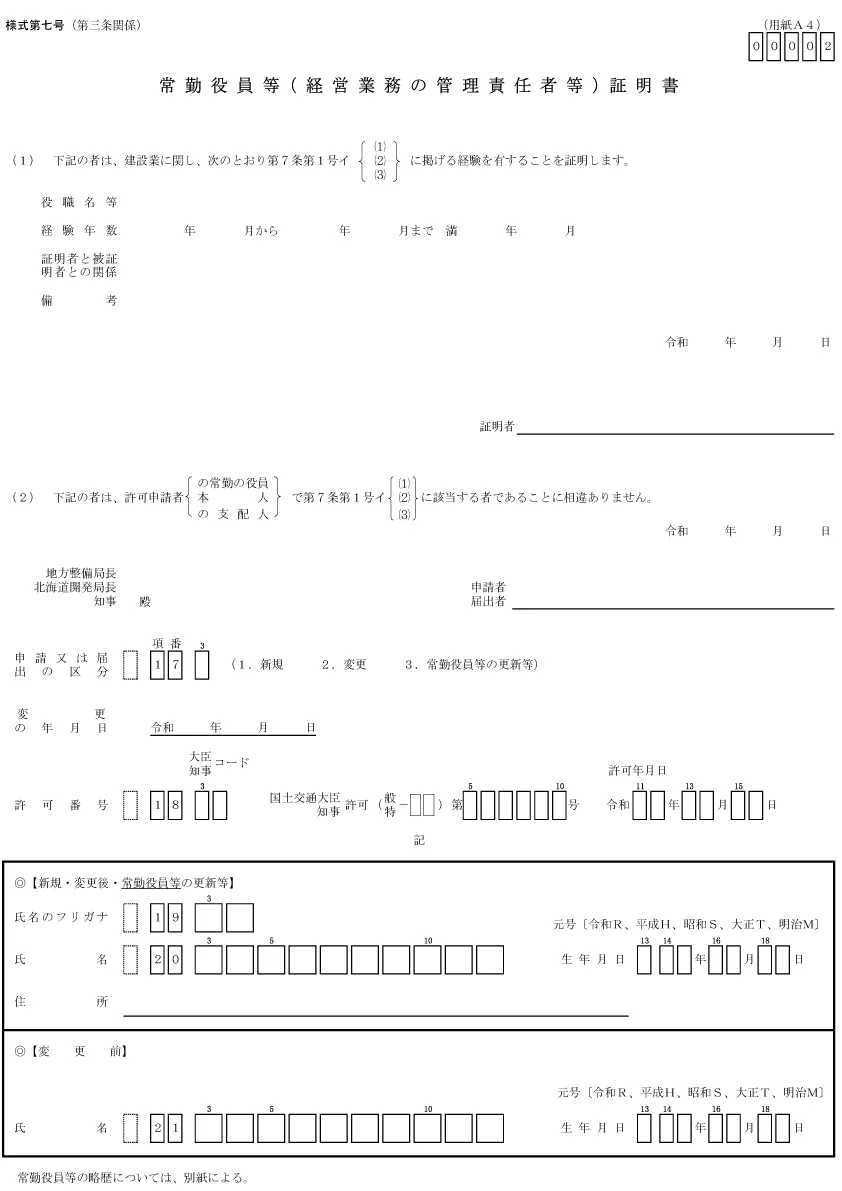

白紙の常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明書

大阪府のウェブサイトからダウンロードしたものです.

新しい書式はハンコの押印部分が無くなっています.

(押印が無くなっても書類の難易度は変わらないです…)

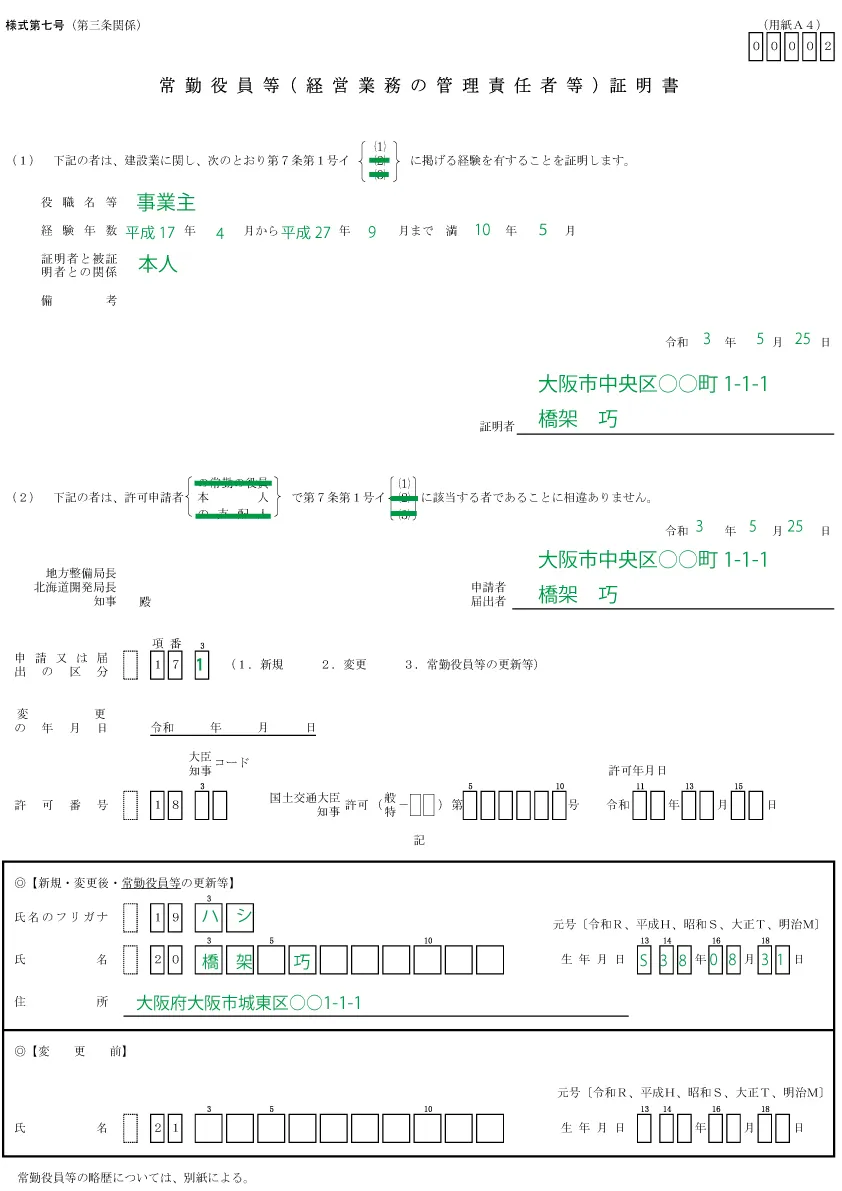

個人事業主が自分の経歴で常勤役員等(経管)になる場合の常勤役員等証明書

一人親方さんが会社を作らずに建設業許可を取るケースです.

自分の経歴を使って,建設業の経営経験を証明しています.

証明者と証明される人が同じです.

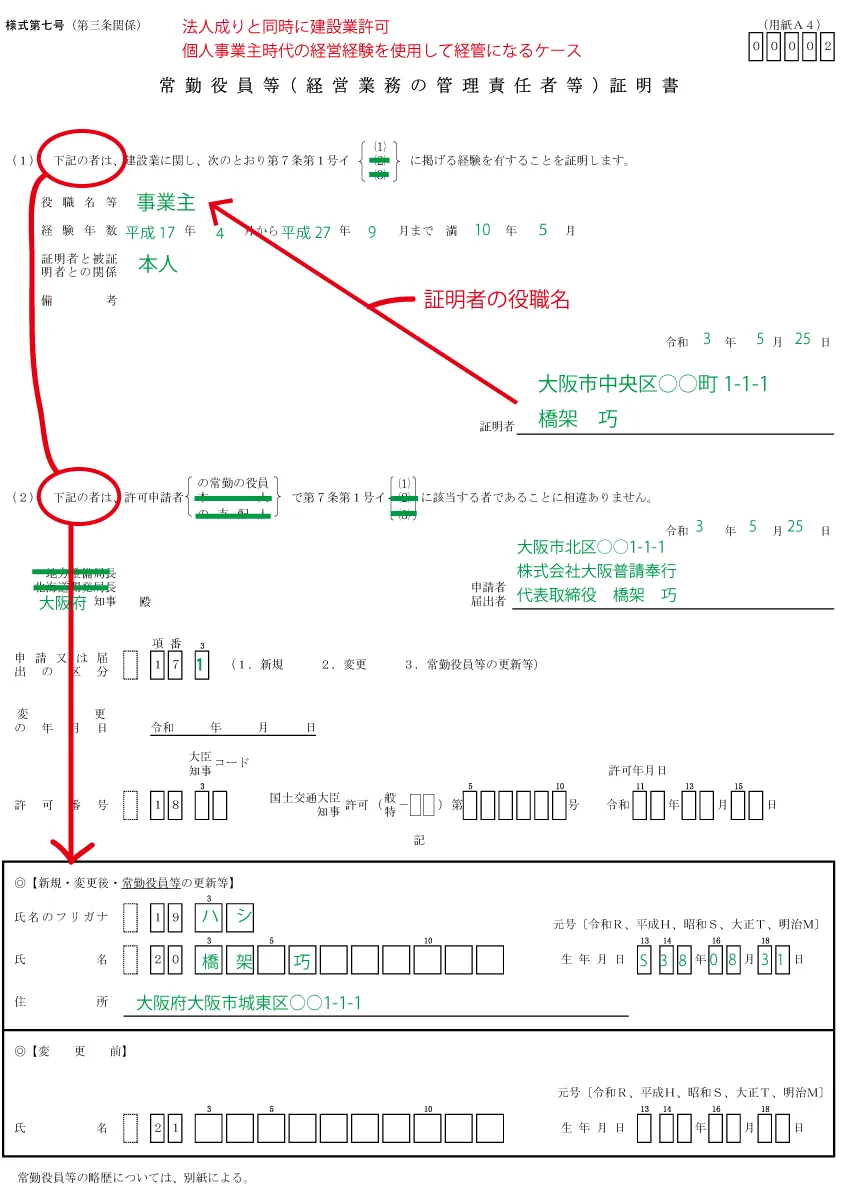

個人事業主が法人成りして自分の経歴を使って証明する場合

次は個人で建設業をしていた人が法人成りした事例です.

自分の個人時代のキャリアを使って証明しています.

特徴は証明者と被証明書が同じだけど,証明される人が会社になっています.

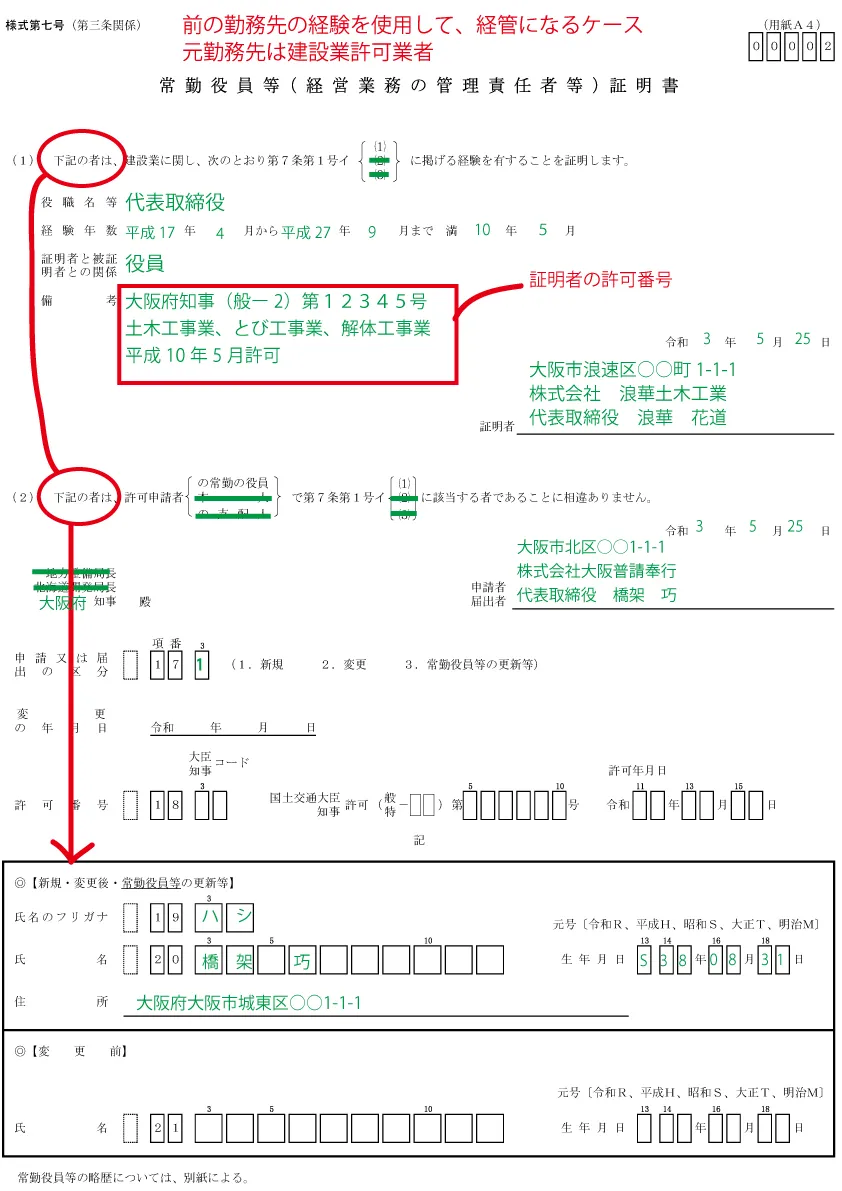

元勤務先(許可業者)の役員経験で証明する場合(他社証明)

役員を勤めていた元勤務先(許可業者)での経営経験を証明するケースです.

他社証明なので,前の会社から許可申請書などをお借りする必要が出てきます.

自社証明に比べると微妙に難易度が高くなります.

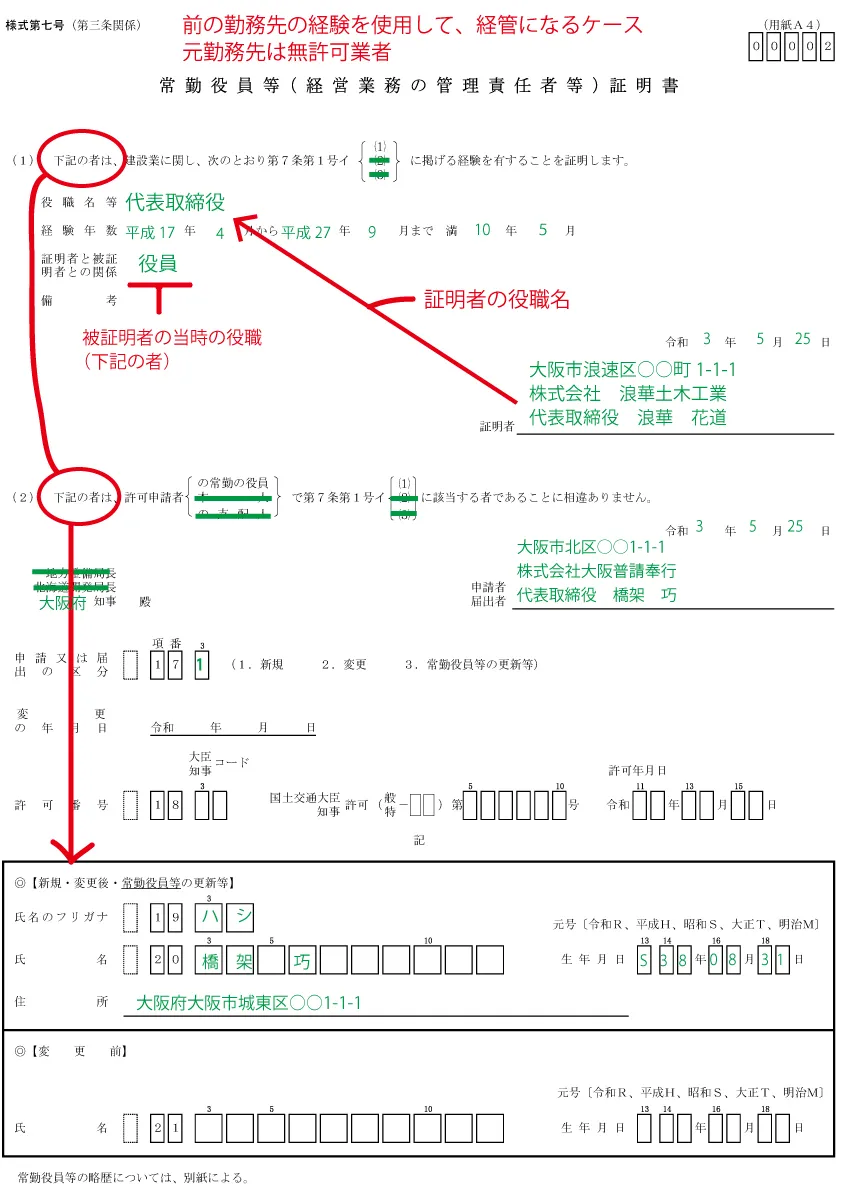

元勤務先(無許可業者)での取締役経験を使った常勤役員等証明書

建設業許可を持っていない建設会社での役員経験で証明するケースです.

無許可業者の他社証明が一番ハードルが高いです.

先方から,必要年数分の確定申告書,注文書請求書が必要なため.

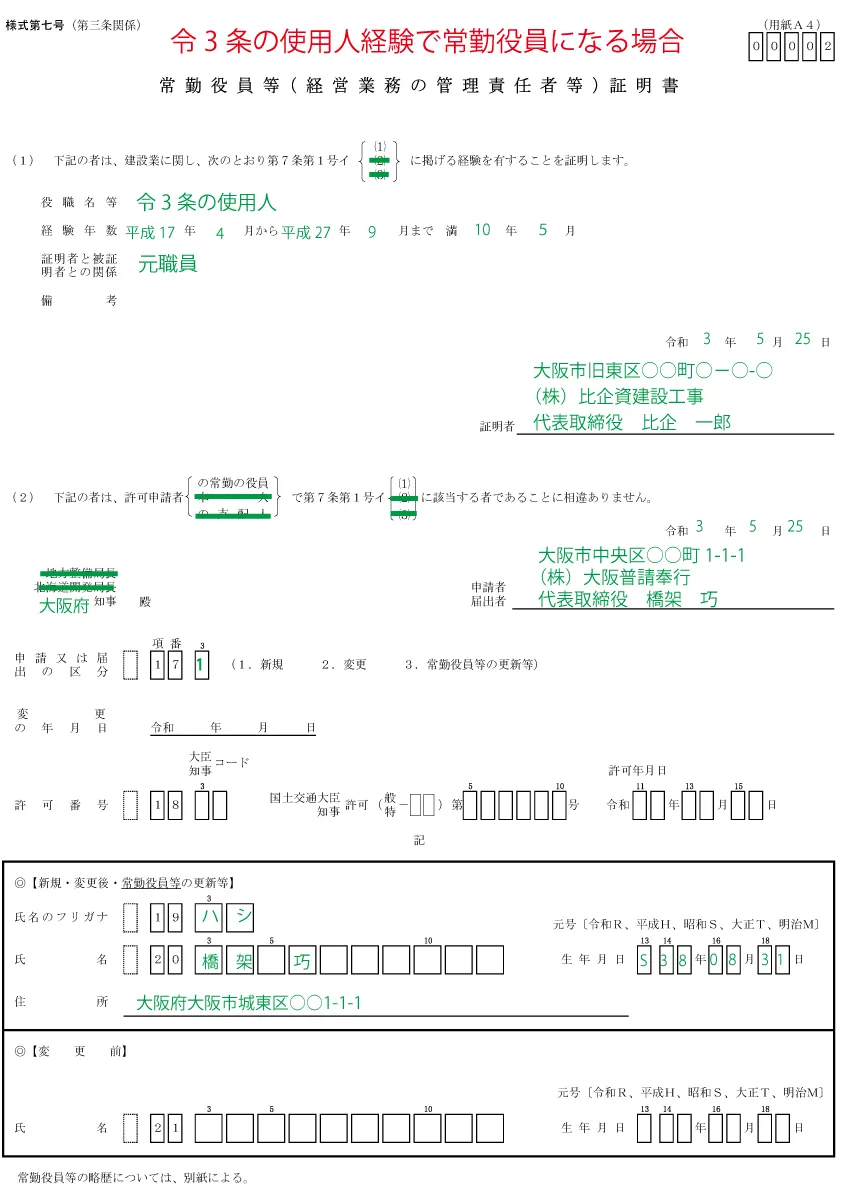

令3条の使用人(支店長等)の経験を使って常勤役員等になる場合

建設業許可業者で従たる事務所の令3条の使用人(責任者)をしていた時の経験を証明する場合の常勤役員等証明書です.

常勤役員等(経営業務の管理責任者)の証明書の書き方

ここからは書類の書き方をご紹介します.

(画像を見れば大丈夫かなと思いますが)

役員証明書は3つのパーツからなりますので,パートごとに説明をしていきます.

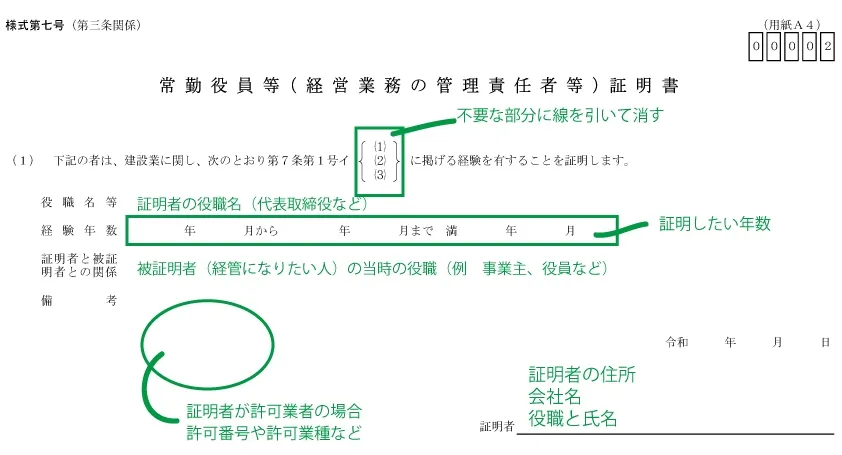

証明書の一番上

- (1)で不要な部分に線を引いて消します.

7条1号イの(①②③)の意味は以下の通りです.

①建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

②建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(執行役員等)として経営業務を管理した経験を有する者

③建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として,経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

実務上では①だけを残すケースが圧倒的多数です.

執行役員は証明のハードルがエグくて,許可が取れないケースが多い.

- 役職者名

ここには証明者の役職(代表取締役や個人事業主)等を記入します.

- 経験年数

証明できる役員経験の年数を記入します.

記入方法は和暦を用い,最後に経験年数を書きます.

※証明は証拠書類とワンセットになります.

- 証明者と被証明書の関係

申請者にとって,証明者が何者であるかを記入します.

例:本人,役員,代表取締役など

- 証明者

今回の経営経験を証明する人の情報を記入します.

会社の住所,会社名,役職名

※この部分は基本的に代表者の名前を書くことになります.

(一部例外有り)

- 備考欄

証明者が建設業許可を持っている場合に使用します.

許可番号や許可業種を記入.

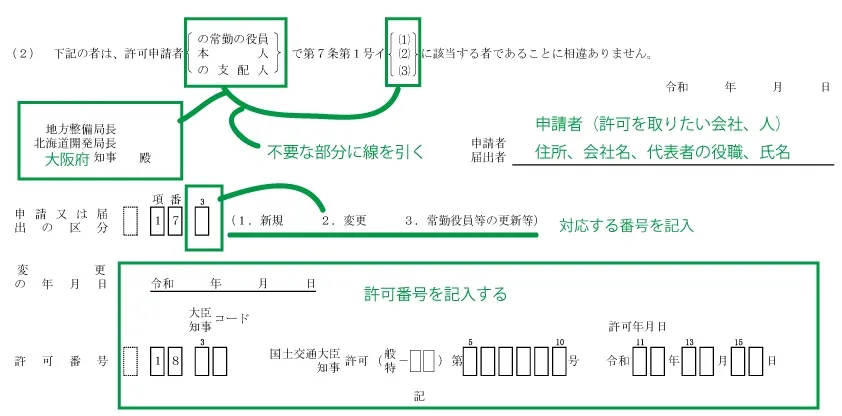

証明書の真ん中部分

次は証明書の真ん中部分です.

ここには申請者の情報を記入します.

- 不要な部分に線を引きます.

大阪府知事許可の場合,「地方整備局長」と「北海道開発局長」に線を引きます.

その後に「 知事」の後ろに「大阪府」を入れて「大阪府知事」と記入します.

- 申請者

建設業許可の手続きをする会社や人物の情報を記入します.

会社の住所,会社名,代表者名など

- 申請または届出の区分

枠内に番号を記入します.

新規なら「1」,変更なら「2」,常勤役員の更新なら「3」.

- 許可番号変更年月日

変更許可申請の場合に記入します.

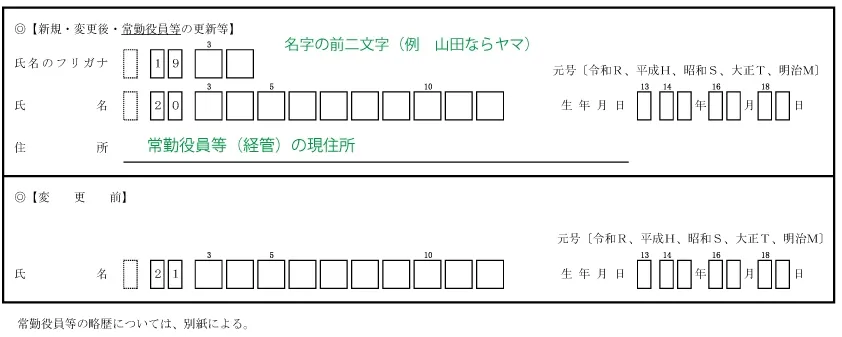

証明書の下段部分の書き方

常勤役員等証明書の最後の部分です.

ここには申請者の名前と現住所,生年月日を記入します.

カラム(枠)内に一文字を記入します.

氏名のフリガナは,名字の前二文字をカタカナで記入します.

例:山田なら「ヤマ」,田中なら「タナ」という具合です.

生年月日は元号で記入します.

以上で常勤役員等(経営業務の管理責任者)証明書の書き方を終了します.

ここまでお読みいただき,ありがとうございます.

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【表彰】

【運営サイト】