何気に分かり難い建設業許可申請書の表紙

この記事は建設業許可申請書の表紙について

行政書士として初めて受任した,建設業許可の仕事で悩んだのが表紙でした

建設業許可の表紙は,

行政書士会の事務局や大阪府の咲洲庁舎(さきしまコスモスタワーの2階)の売店で販売されています.

表紙1枚で50円前後の価格です.

新規の許可だと4枚使うので,200円くらいですね.

また大阪府のホームページ内でも表紙データがダウンロードできます.

ExcelとPDFの二種類あります.

問題は販売されている表紙とダウンロードの表紙の体裁が大きく違うことです.

販売されている表紙はA3サイズ,ダウンロード版はA4サイズ.

色も赤文字と白黒,販売版は厚紙と体裁も全然違います.

駆け出しのころ,建設業許可の表紙で非常に悩みました.

間違った表紙を使っているとして,受理されないのでは無いかと?

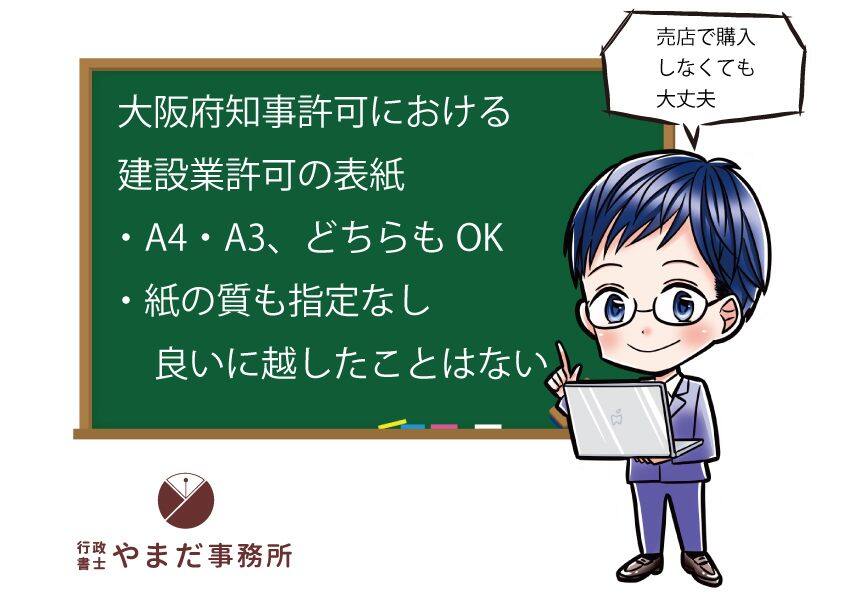

建設業許可の表紙はA3・A4どちらでも大丈夫

結論ですが…

大阪府における建設業許可の表紙のサイズは,A3でもA4でも問題ありません.

指定された様式と定められた内容が入っていれば問題なしです.

表紙の紙も厚紙でもコピー用紙でも受理されます.

ただ建設業許可の申請書は,閲覧可能部分は咲洲庁舎の閲覧室で公開されます.

使用した紙が,そのままファイリングされます.

ファイルは帝国DBなどの調査会社,同業者と言った関係者が閲覧します.

その時にペラペラのコピー用紙だと,少々見栄えが悪くなります.

やまだ事務所では,建設業許可申請の表紙はダウンロードしたエクセルデータを使用しています.

理由は購入した表紙は,申請者や事務所情報が手書きになるからです.

弊所の行政書士は,書道7級の腕前で達筆で個性的な字を書きます.

手書きにすると見栄えが悪くなってしまいます.

その代わり印刷用紙はエプソンの高級紙を使用しています.

普通のコピー用紙より分厚いものです.

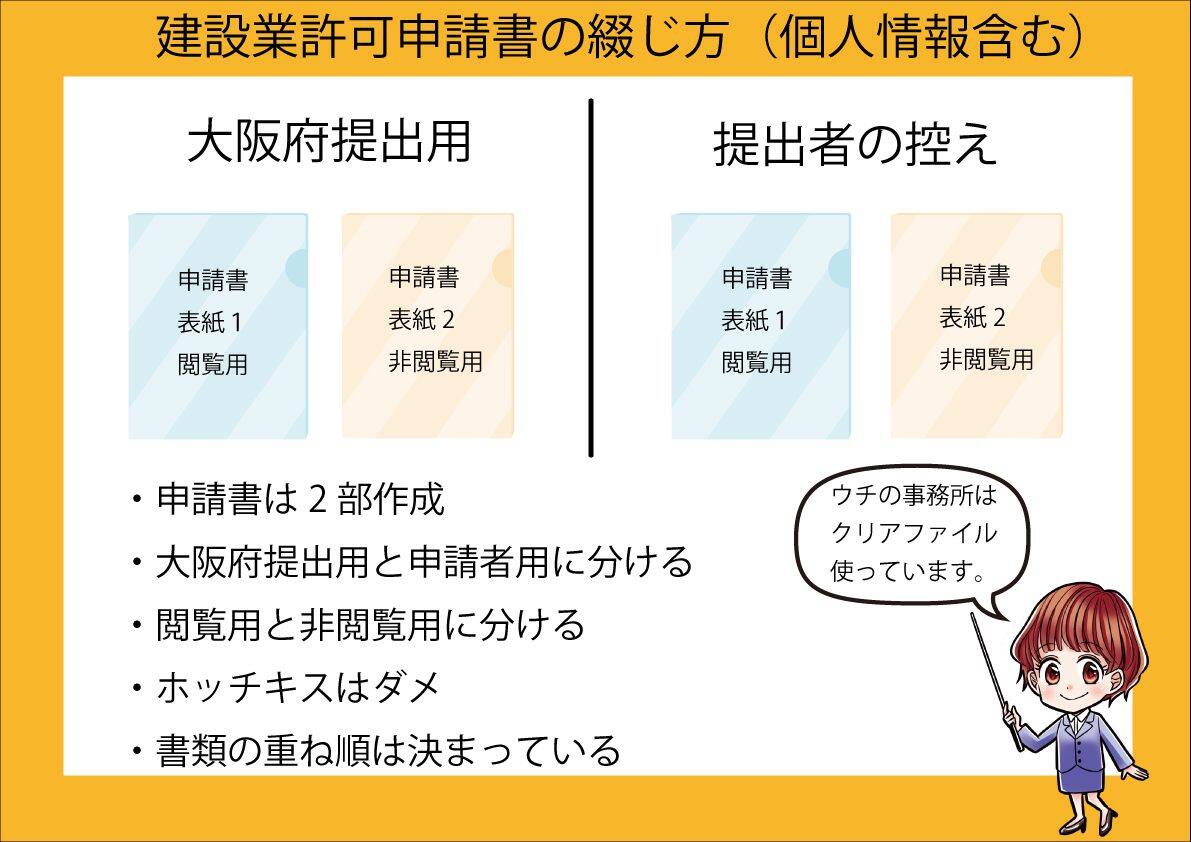

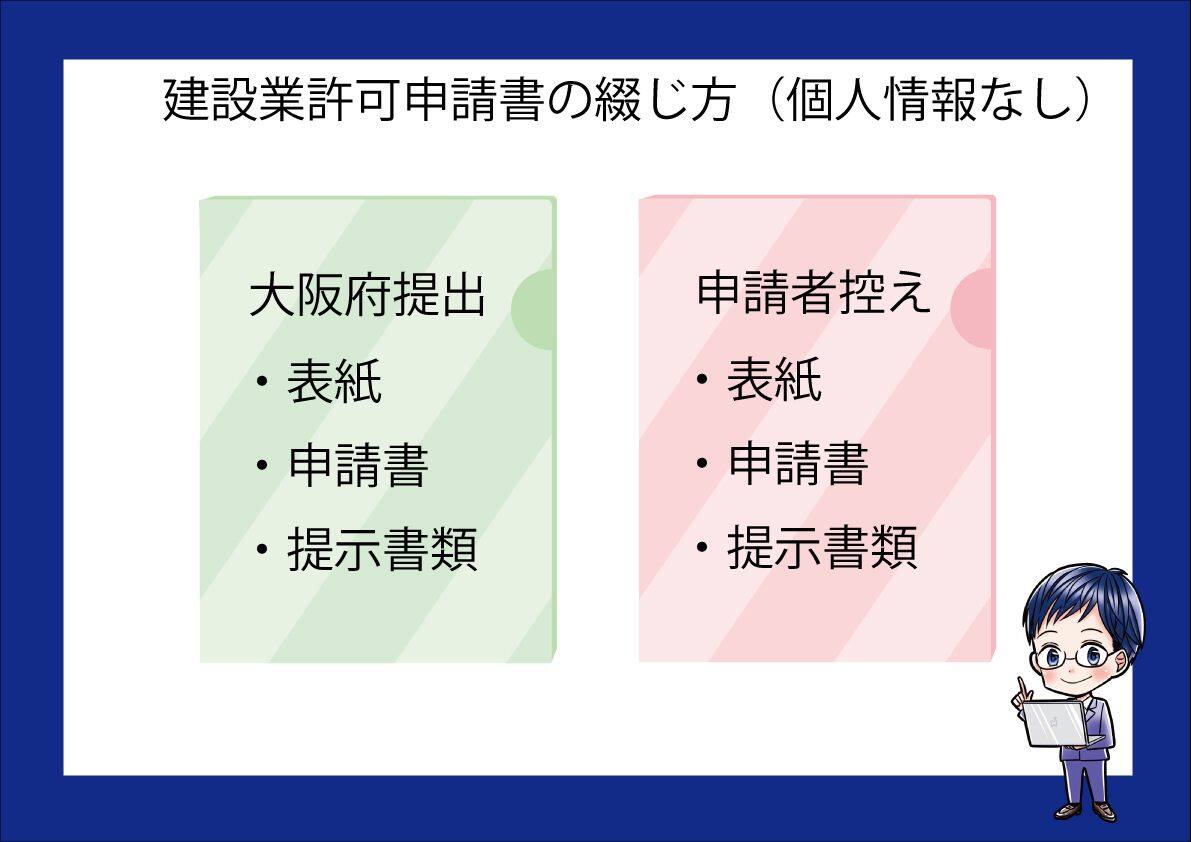

建設業許可申請書の綴じ方

表紙の次は書類の綴じ方です.

これも提出する役所ごとにやり方が異なります.

都道府県によっては,3部作成する場所もあります.

大阪府は2部作成します.

大阪府の場合は以下の様な感じになります

(個人情報が含んだ新規,更新,専任技術者などの変更など)

- 大阪府に提出用と申請者の控えの2部作成

- 書類を公開用と非公開部分に分ける

- 役所が指定した順番に書類を重ねる

- ホッチキスは使えない

ホッチキスが使えないので,弊所ではクリアファイルに入れて持参しております.

(数百枚単位になったら,キングファイルになるかと)

非閲覧用の書類は,常勤役員等や専任技術者の個人情報が書かれた書類が中心になります.

常勤役員等の略歴書や証明書,専技の実務経験証明書など,あとは区役所発行の身分証明書,卒業証明書などもあります.

個人情報を含まない申請の綴じ方

次は個人情報が含まないタイプの建設業許可申請書の綴じ方です.

例えば,社名の変更や営業所名の変更などが該当します.

こちらはシンプルに,役所用と提出者用に分けるだけです.

ホチキスは使えないので,クリアファイルを使用します.

(比較的に枚数が少ない申請になります)

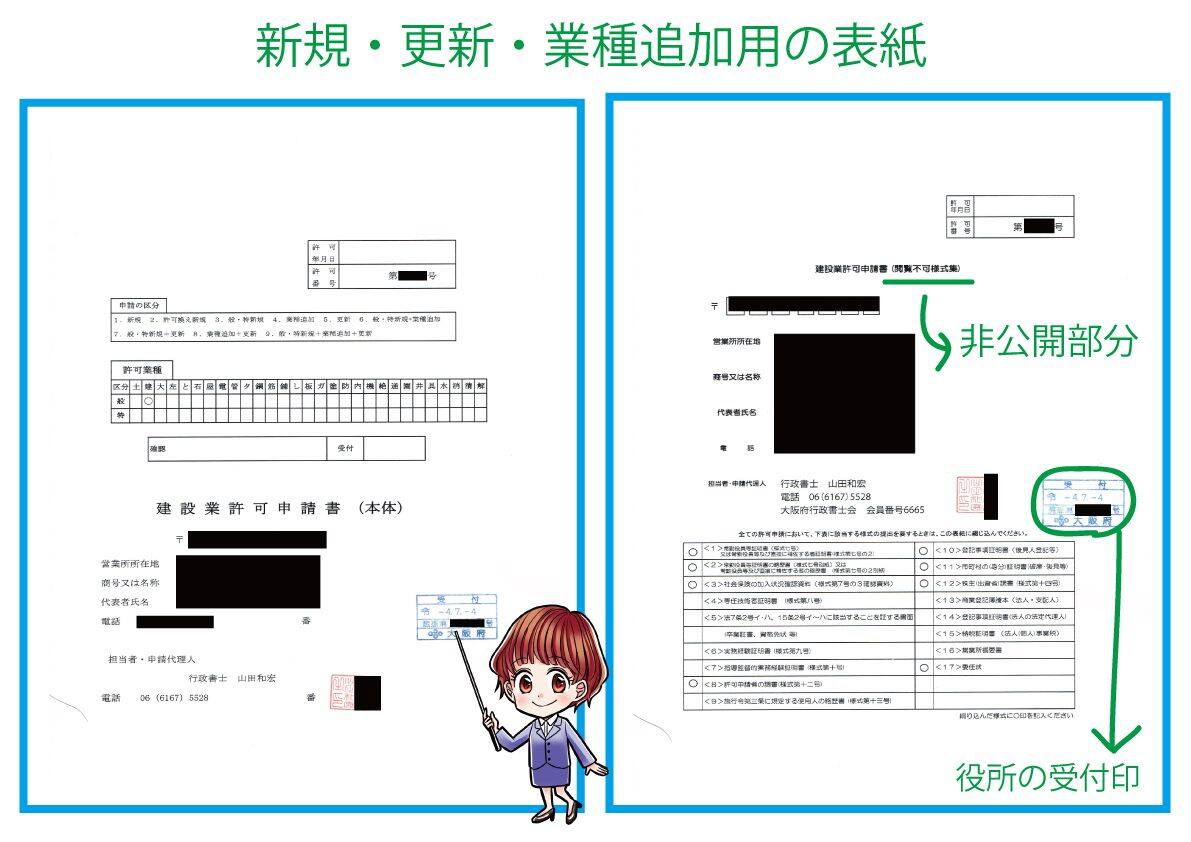

建設業許可表紙の見本(新規・更新)

建設業許可申請書の表紙の見本をご紹介します.

建設業許可の表紙は新規・更新,決算変更届,変更届の3種類あります.

こちらは建設業許可の新規・更新・業種追加の時に使用するものです.

本体と閲覧不可様式集の2種類あります.

記載内容は申請者の基礎情報と代理人(行政書士)の情報.

あとは閲覧不可様式集に綴じられた書類の種類を記載します.

あと表紙の右下に写っている青いスタンプは,役所の受付印です.

(このスタンプが次回以降の申請で重要です)

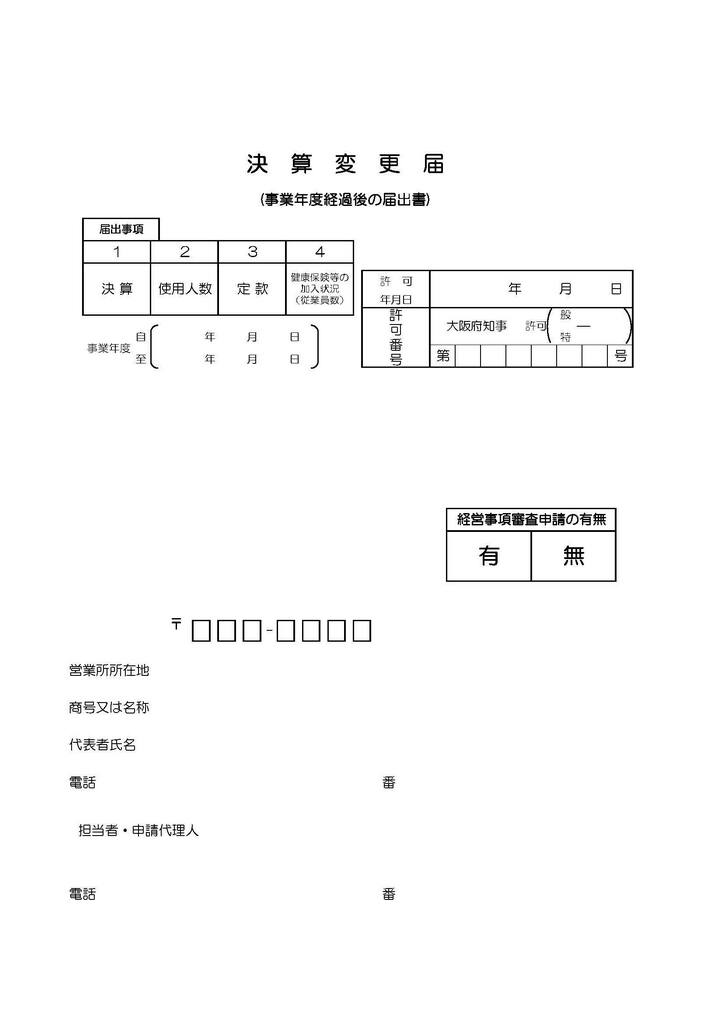

決算変更届の表紙

次は決算変更届の表紙の見本です.

これは建設業の決算終了後4か月以内に提出する変更届です.

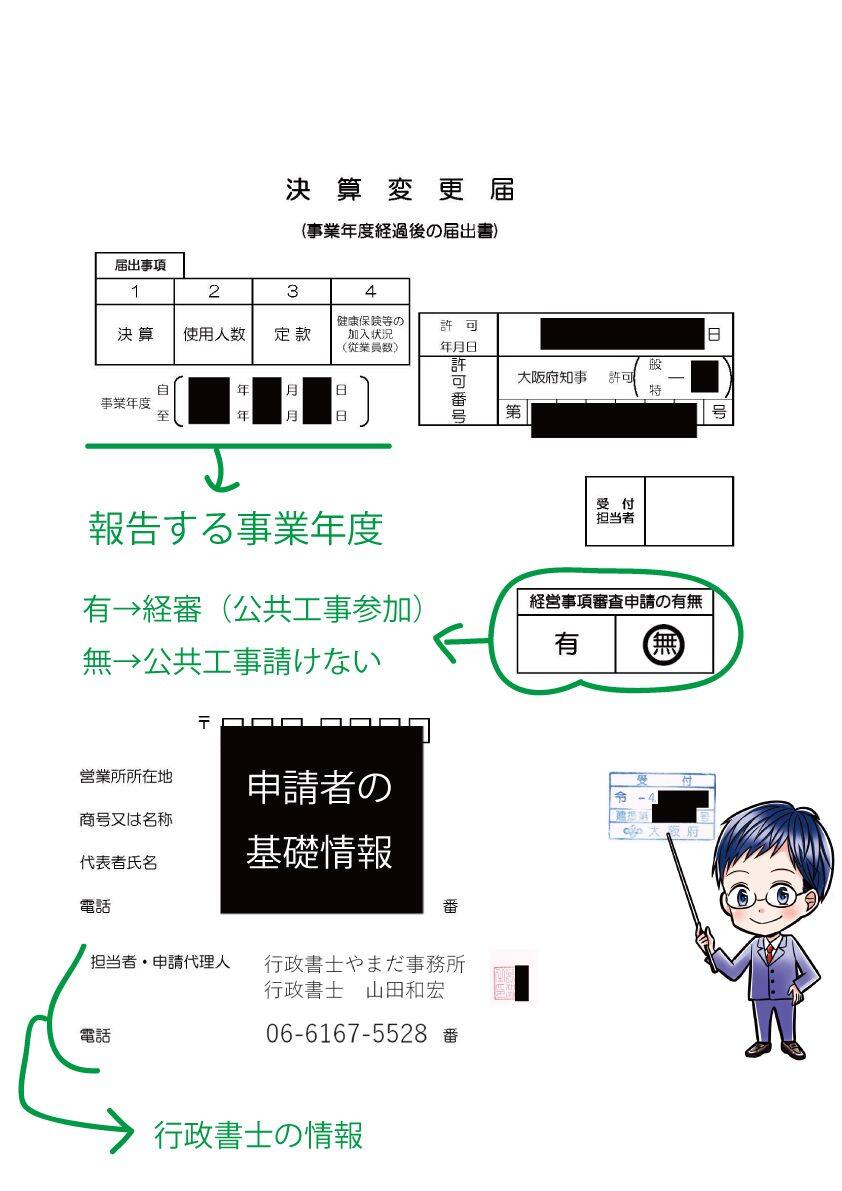

受理された決算変更届の見本

決算変更届は毎年提出します.

記載内容は,許可番号,事業年度,会社の基礎情報があります.

また真ん中に経営事項審査の有無という項目があります.

これは公共工事の入札資格を取得するか否かを問うています.

有に丸を付けると,経審(入札資格を取る)扱いになります.

見本の書類は「無」になっています.

あと右下にある青いスタンプは,大阪府の受付印です.

受付印がある決変の表紙が5枚揃わないと更新申請が出来ない仕組みです.

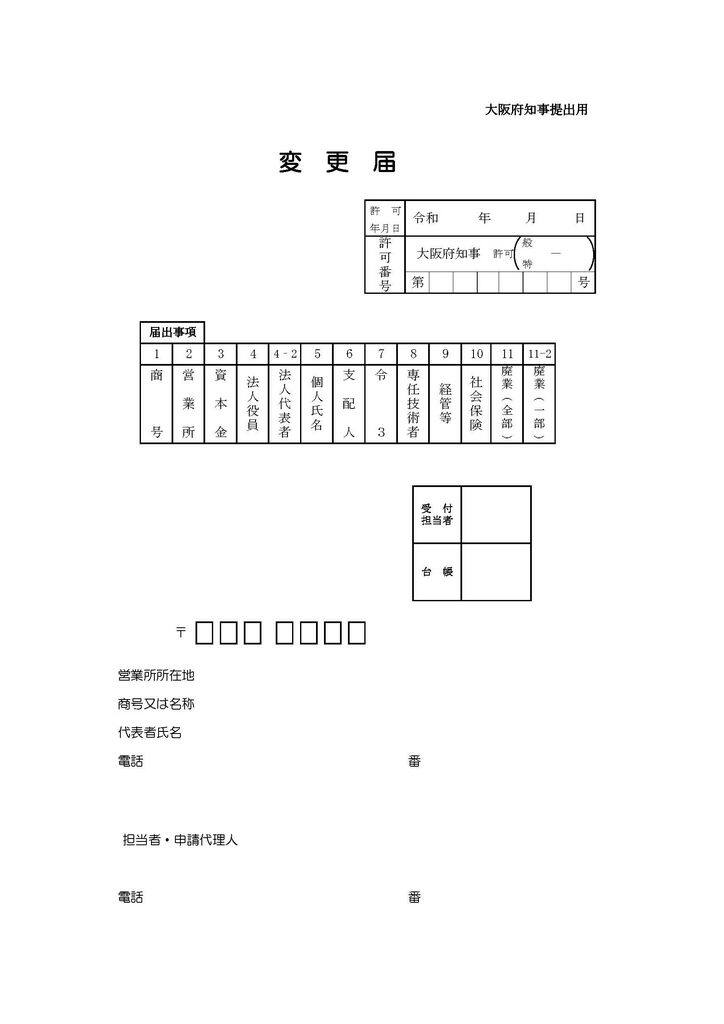

建設業許可変更届の表紙

次は建設業許可変更届の表紙になります.

会社名や資本金,役員の変更などがあった場合に使用するものです.

表紙は大阪府提出用と申請者控えの二種類あります.

上記の画像は大阪府提出用です.

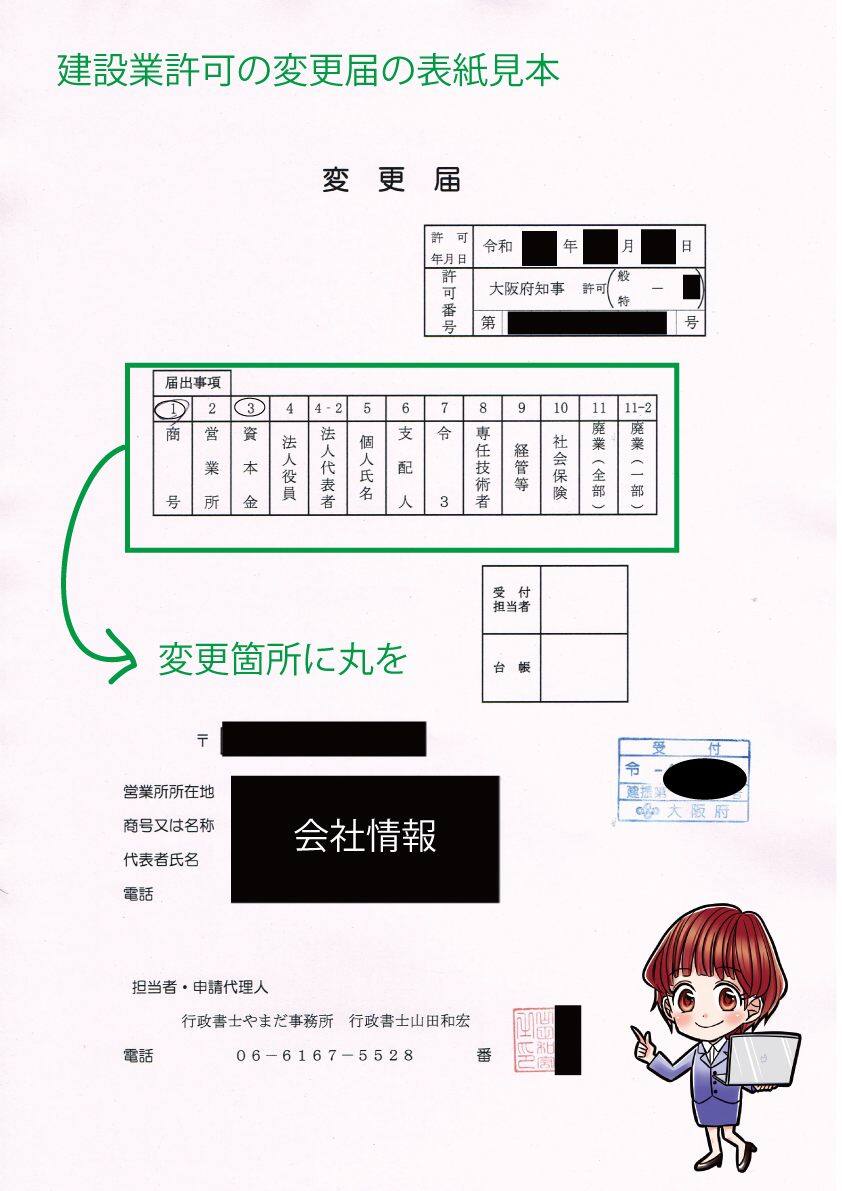

受理後の変更届の見本

次は実際に大阪府に提出して,受理された後の変更届です.

表紙には変更箇所に丸を付けます.

あとは申請者の情報(社名や許可番号など)や行政書士の連絡先を記載します.

大阪府の建築振興課にて,変更届を提出した後に青色の受付印が押印されます.

このスタンプは後の手続きで重要になってきます.

例えば許可業種で電気工事業の場合,変更届の提出後,みなし電気工事業登録の変更届を行います.

この届出を行うためには,上記の青色の受付印が押された表紙の提示が必要です.

.png)

建設業許可申請書の表紙と書類の綴じ方でした.

ここまでお読みいただき,ありがとうございました.

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【表彰】

【運営サイト】