建設業許可の様式第四号・使用人数とは

このページでは,建設業許可の定型書類である使用人数(様式第四号)の記入方法と完成後の見本をご紹介します.

この書類は営業所ごとの専任技術者技術職員(施工スタッフ),事務職員の人数を記入いたします.

特徴として

- 使用人の中に役員等や本人(個人事業)を含む

- 人数にカウントするのは常勤の人だけ

- 非常勤(パートアルバイトなど)は記入しない

- 技術者の人数を把握するために作る

- 経営事項審査の手続きで重要な書類

他の書類(専任技術者一覧)では出てこない,工事に従事する人員(技術者)が何人いるかを使用人数の書類に記します.

経審の他にも,ここで書いた営業所の情報は,決算変更届の事業報告書でも使用します.

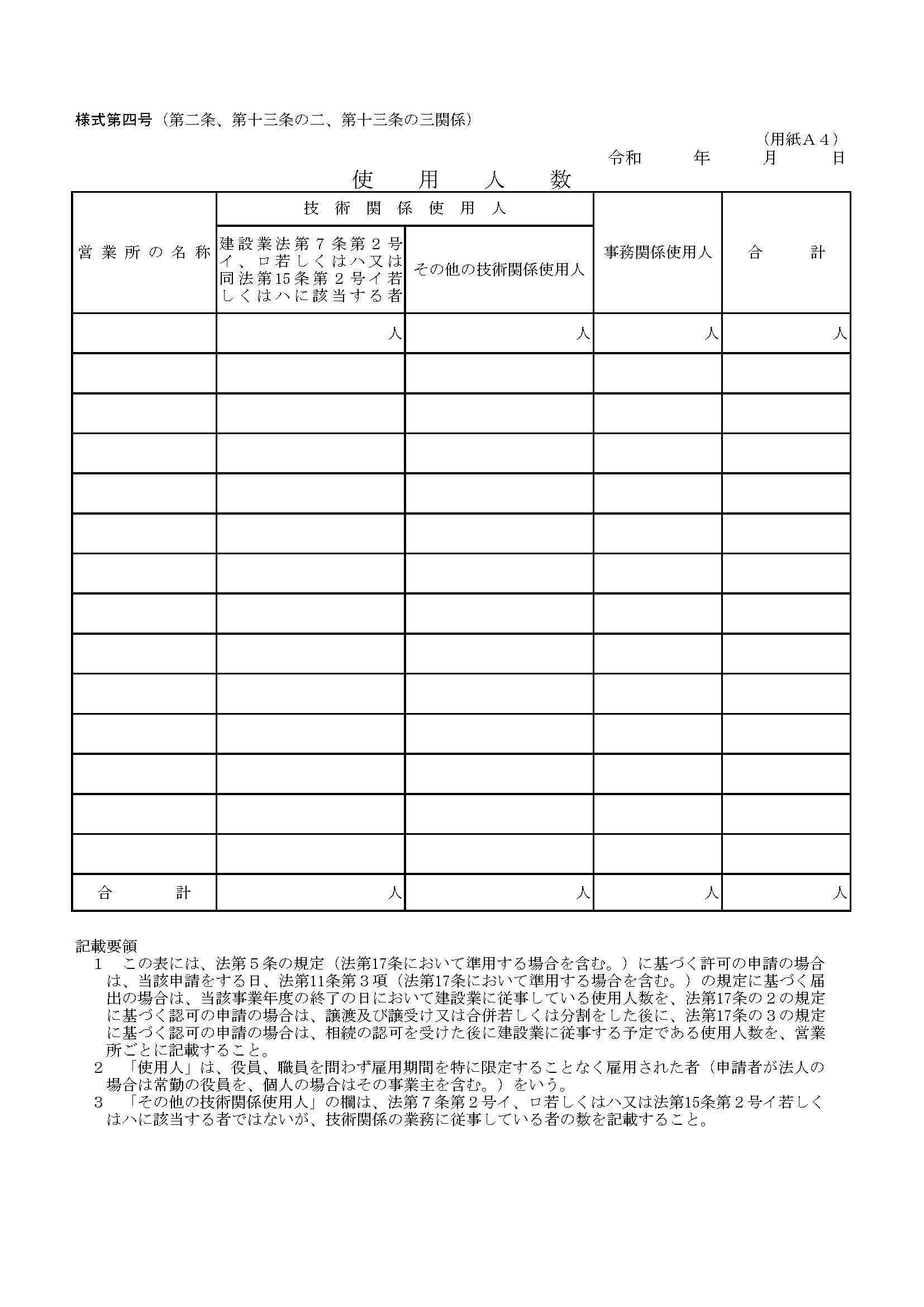

建設業許可の使用人数(様式第四号)の白紙見本

何も書かれていない状態の書式です.

大阪府の建設業許可のウェブサイトよりダウンロードしました.

書き方を知るに,書類のビフォーアフターを見るのが一番手っ取り早いです.

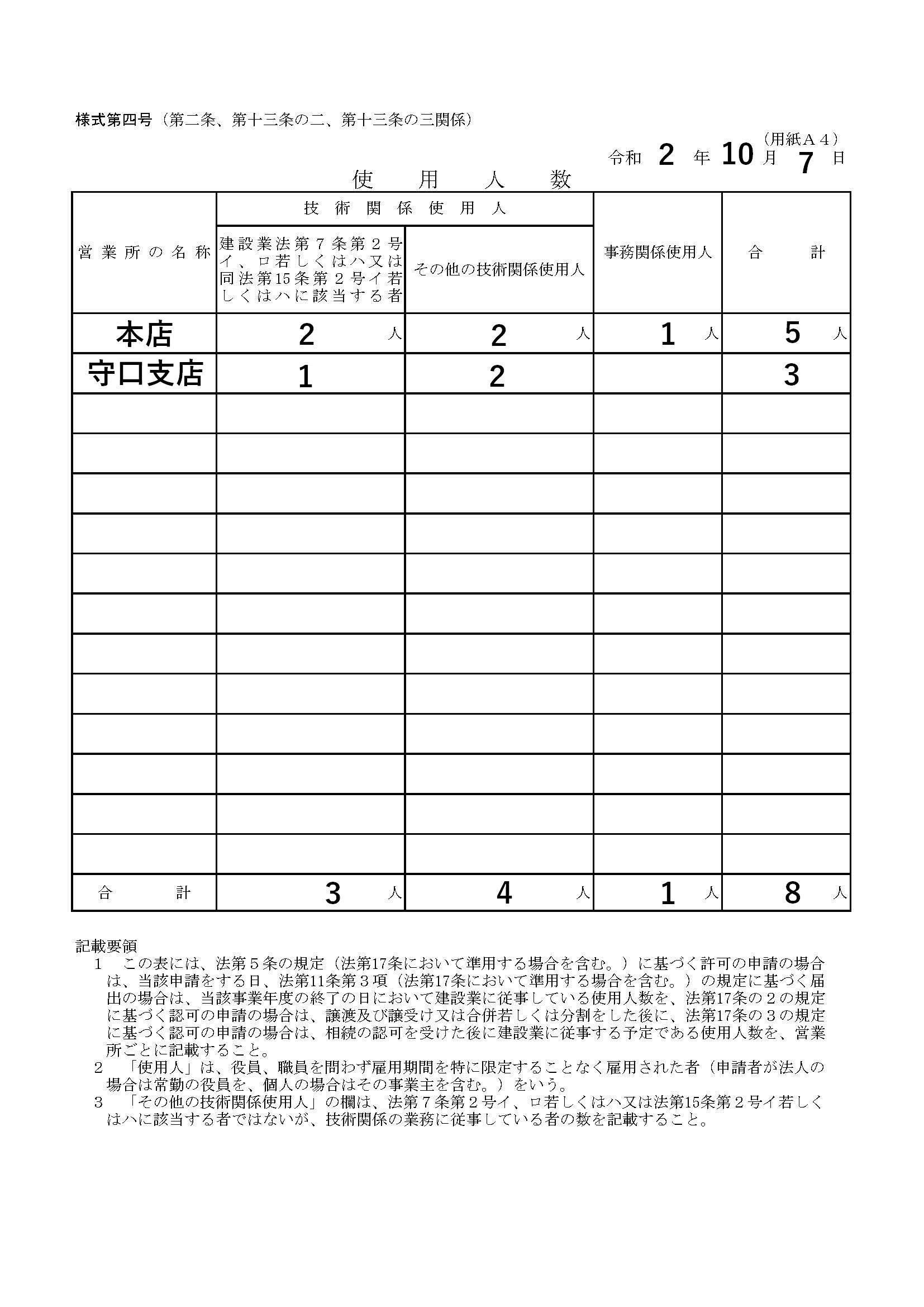

完成後の使用人数の書類

お次は完成後の使用人数です.

人数は当サイトの他の書類に登場する架空の会社(株)大阪普請奉行を使用しています.

人数の内訳は以下の通りです.

- 本店

- 専技の資格者2名

- 一般の技術者2名

- 事務員1名

- 計5名

- 守口支店

- 専任技術者1名

- 施工スタッフ2名

- 計3名

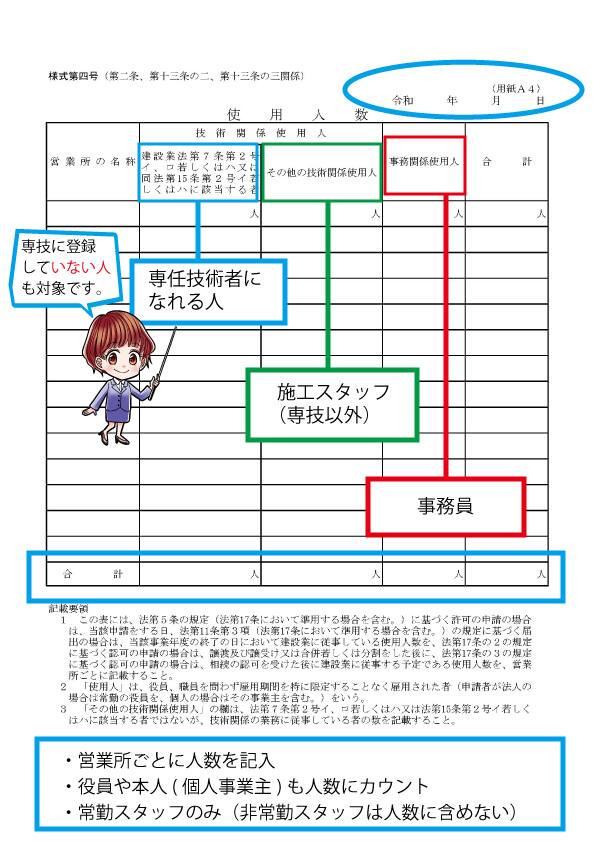

建設業許可の使用人数の書き方の図解

様式第四号の書き方を図解にしたものです.

この絵を見れば書類を書けるように作りました.

(分かり難いと言われたら,少し悲しいです.)

使用人数の記入方法

書類の書き方を上からご紹介します.

- 日付欄

申請日を記入します.

年月日は和暦(元号)になります.

- 営業所の名称

申請する会社の営業所を記入します.

例:本店,守口支店,茨木営業所など

建業業法第7条第2号イ,ロ若しくはハ,または同法第15条第2号イもしくはハに該当する者

ここに記入する人は,専任技術者です.

ポイントは専技に登録していない人で,要件を満たす人も対象になります.

- その他の技術関係使用人

この欄には専任技術者以外の施工担当の使用人の人数を記入します.

- 事務関係使用人

営業所に勤務する事務員の人数を記入します.

- 合計

営業所,専技,技術職員,事務職員,全体の合計人数を記入します.

様式第四号使用人数の書き方は以上です.

書類自体はシンプルで,特段悩む部分はないかと思います.

最後の部分は参考資料なので読み飛ばしも大丈夫です.

建業業法第7条第2号イ,ロ若しくはハ,または同法第15条第2号イもしくはハ

参考までに建設業法第7条と第15条について

建設業法第7条

二 その営業所ごとに,次のいずれかに該当する者で専任のものを置く者であること.

イ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む.第二十六条の七第一項第二号ロにおいて同じ.)若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む.同号ロにおいて同じ.)若しくは高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む.同号ロにおいて同じ.)を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む.)後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの

ロ 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し十年以上実務の経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

建設業法第15条

イ 第二十七条第一項の規定による技術検定その他の法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者

ロ 第七条第二号イ,ロ又はハに該当する者のうち,許可を受けようとする建設業に係る建設工事で,発注者から直接請け負い,その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものに関し二年以上指導監督的な実務の経験を有する者

ハ 国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000100

引用元: e-Gov法令検索:建設業法

建設業法第7条は,一般建設業の専任技術者について書かれています.

そして15条は特定建設業の専任技術者についてです.

- 7条の要件を満たす人

- 国土交通大臣が認定した資格を持つ者

- 指定学科の卒業と実務経験

- 10年以上の実務経験を持つ者

- 15条の要件

- 国土交通相が認定した資格を持つ者(1級の施工管理技士)

- 2年以上の指導監督的実務経験

要は一定以上の資格や実務経験を持っている人が専任技術者になれますよと言っています.

最後は蛇足だった気がします…

以上が建設業許可の様式第四号の書き方と記載例の記事でした.

ここまでお読みいただき,ありがとうございます.

この記事を書いた人

行政書士やまだ事務所 所長

行政書士 山田 和宏

日本行政書士会連合会 13262553号

大阪府行政書士会 6665号

大阪府行政書士会 法人研究会会員

申請取次行政書士(大阪出入国在留管理局長承認)

大阪商工会議所 建設・建材部所属

建設業経理士2級

【適格請求書発行事業者】

インボイス登録済

番号:T1810496599865

【専門分野】

建設業許可、経営事項審査、CCUS登録など建設関連の許認可手続き。

産業廃棄物収集運搬業、古物商免許。

年間相談件数は、500件を超える。

【表彰】

【運営サイト】